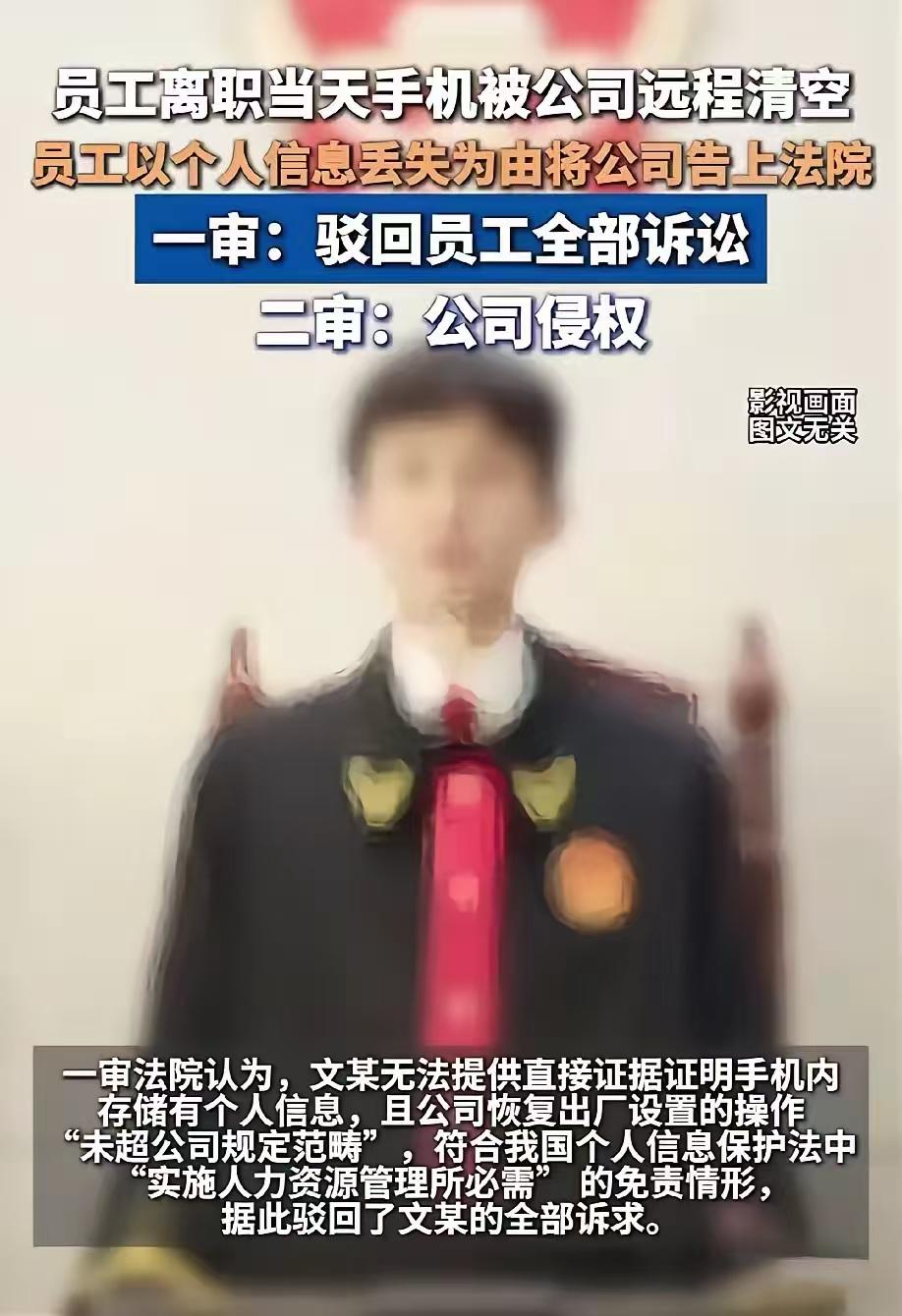

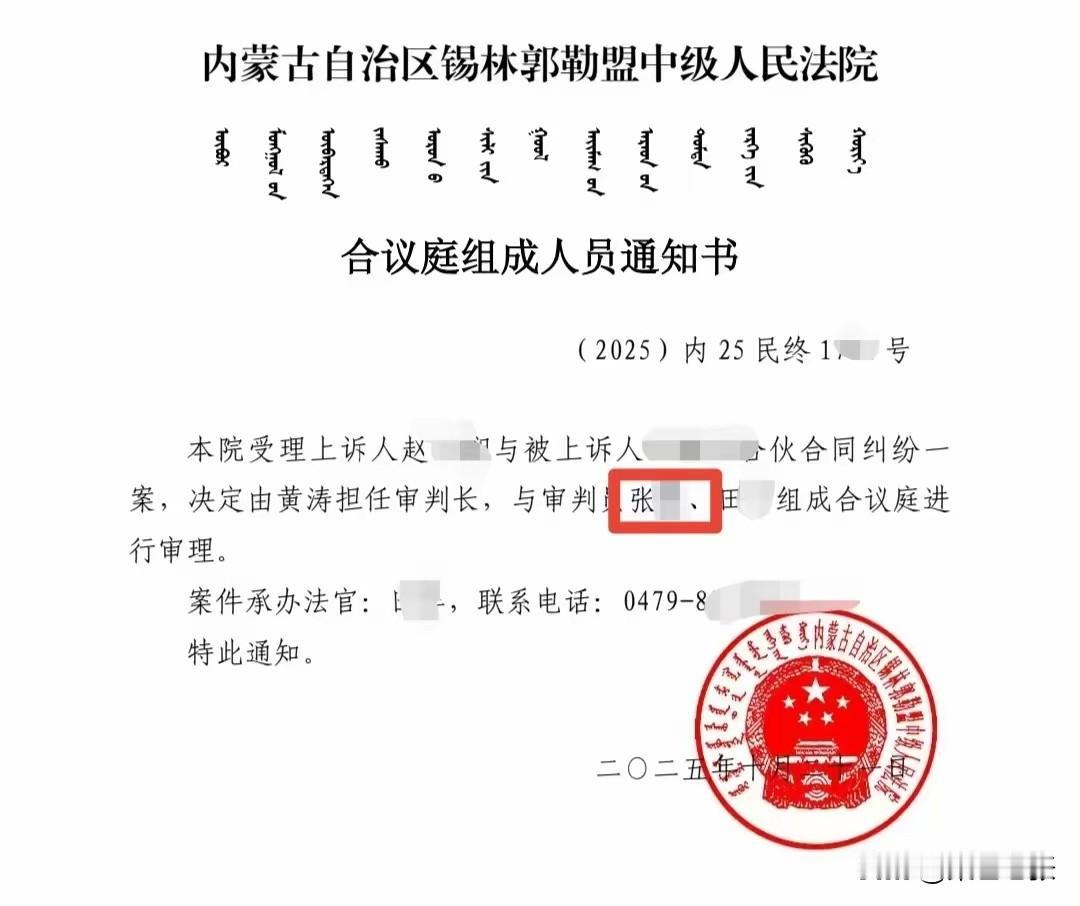

员工离职当天,被公司远程清空手机信息,法院终审判公司致歉赔偿。 北京,文先生给公司发了份离职邮件就潇洒离去,没想到,当天下午,他的手机就被公司远程清空,恢复了出厂设置,里面的所有信息被清理一空。 太寒心了,离职当天,公司直接远程一键清空工作手机,连句提醒都没有,文先生当场傻眼,我的通讯录,聊天记录全没了! 文先生气不过,把公司告上法庭,公司辩驳,手机是公司配发的工作设备,有权按照公司政策清理。法院经过两审,给出完全不同的判决。 文先生感到职业发展受限,最终决定辞职,并寻找新的平台。 2023年3月13日,他正式向公司发送了离职邮件,期待着完成交接后,轻松开始下一段职业生涯。 然而,就在当天下午,他的手机突然出现黑屏,并自动重启,等到屏幕重新亮起时,他发现所有数据都被清空,手机竟然恢复到了出厂设置。 里面的通讯录、聊天记录、照片、文件以及一些珍贵的家庭视频,全部消失无踪。 文先生立即联系公司询问情况,得到的解释是,这部手机是公司配发的工作设备,根据内部政策,员工离职后公司有权进行清理。 文先生十分气愤,因为尽管手机是公司提供的,但日常使用中,他存储了许多个人信息,公司未经任何通知就远程清空所有数据,这让他觉得自己的权益受到了严重侵害。 他反复与公司沟通,希望对方能给出合理解释,或帮助恢复部分重要信息,但公司态度坚决。 并强调,设备属于公司财产,且文先生曾签署过设备管理协议,协议中规定手机只能用于业务用途,不应存放私人内容。 由于协商无果,文先生决定通过法律途径维权,将咨询公司告上法庭,要求对方承担侵权责任。 庭审中,公司方坚持认为手机是公司资产,清理行为符合内部规定,并指出,文先生无法证明手机中存有个人信息,因为数据已被清空,他无法提供任何证据。 根据《民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人需对自己提出的主张提供证据。 据此一审法院认定,公司的操作未超出政策范围,驳回了文先生的全部诉求。 文先生对一审判决感到失望,但他坚信自己的权利受到了侵犯,于是提起上诉。 二审法院在审理过程中,重点关注了两个核心问题:一是手机中是否确实存在个人信息,二是公司的清空行为是否能免除责任。 法官仔细审查了公司的设备管理政策,发现其中明确规定,设备清除仅适用于设备丢失、被盗或安全受危害等极端情况,而文先生的正常离职并未触发这些条件。 手机被清空,再让文先生举证,确实不合理,根据文先生的表现以及日常生活习惯,应当推定手机中存有个人信息。 《民法典》第一千一百六十五条:关于过错责任的规定,以及在个人信息侵权纠纷中的司法实践。 法院认为,在权利人完成初步举证后,举证责任应转移至信息处理者,即公司需证明自己无过错。 同时,基于日常生活经验,文先生作为普通员工,手机中存储个人信息是合理推定,公司要求他举证已不现实。 此外,《个人信息保护法》第六条规定:处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并采取对个人权益影响最小的方式。 公司内部政策已限定了清理的适用范围,但公司在文先生离职时,未提前通知或提供备份方案。 而是直接采取一键清空,这超出了回收设备的合理目的,严重侵害了文先生的个人信息权益。 因此,二审法院认定,公司的行为构成侵权,判决公司向文先生书面道歉,并赔偿他在维权过程中,产生的合理开支。 这一改判不,仅维护了文先生的个人权利,也强调了企业在处理员工设备时,应遵循合理和最小影响原则。 该案提醒职场人士,在使用公司设备时,需注意个人数据的备份与保护。 法律在保护个人信息方面,发挥着关键作用,尤其是在数字化时代,远程操作可能带来不可逆的损害。 因此合理的预防,和透明的沟通至关重要,文先生最终获得了道歉和赔偿。 但这过程耗费了他大量时间和精力,他希望类似事件能避免发生,让离职过程更加和谐与尊重。 通过这个案例,我们可以看到法律在平衡企业与个人权益时的细致考量。 一审法院侧重于证据规则,而二审法院更注重实质公平和日常推定的合理性。 文先生的经历虽然曲折,但最终结果让他感到欣慰。 他继续了自己的职业生涯,并从中吸取了教训,意识到在职场中,维护自身权利,需要勇气和法律知识。 最终,二审法院作出改判,认定咨询公司的行为构成侵权。 判决公司向文先生书面致歉,并赔偿他维权产生的合理开支。 对此你怎么看?