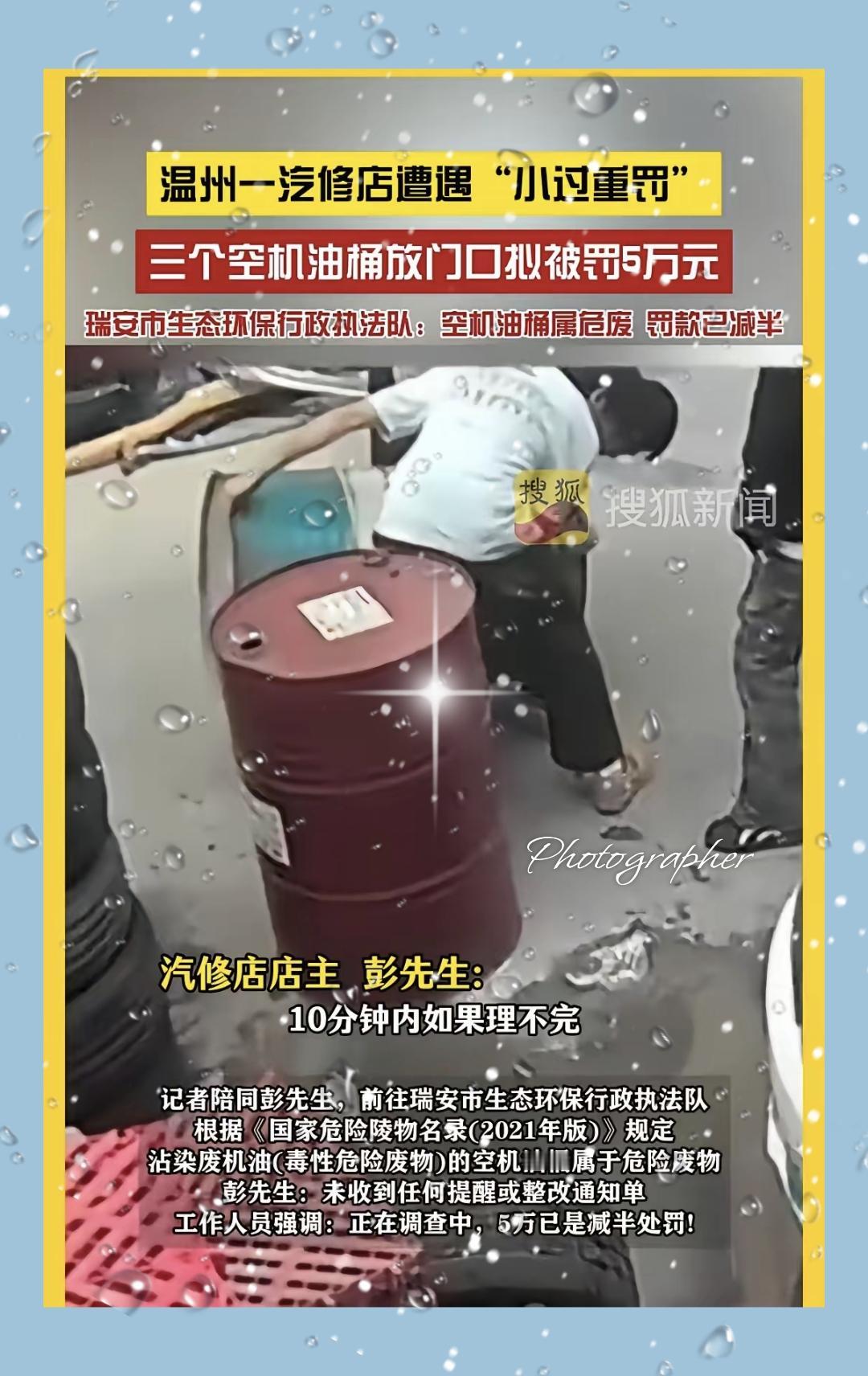

三个空机油桶,罚5万?这听起来像是个段子,但它真实发生在温州一位汽修店老板彭先生身上。 事情很简单:彭先生正在给店里刷地坪漆,临时把几个空机油桶挪到门口,打算半天内就搬回去。 结果执法人员上门,二话不说开出10万元罚单,随后“好心”减半到5万,要求当场签字。彭先生恳求给10分钟整改,却被拒绝,理由是“规章制度就是这样”。 这事儿一曝光,网上炸开了锅。有人说“法不容情”,危废就得严管;更多人则觉得,这罚得太重、太机械了——一个小本生意,几个月利润可能都不到5万,而且人家不是故意乱扔,只是临时堆放,还主动要求整改。 其实,法律早就说了,处罚要和情节、危害程度相当,还要坚持“教育与处罚相结合”。像这种首次、轻微、能即时整改、没造成实际污染的情况,很多地方都推行“首违不罚”或“轻微免罚”。可到了这里,怎么就变成“要么签字罚5万,要么不签罚10万”的二选一了? 执法不是为了“以儆效尤”就可以不讲理。真正的法治,应该是既有力度,也有温度。如果连10分钟的整改机会都不给,只会让人心寒,也背离了执法的初衷。 你觉得,三个临时堆放的空机油桶,该罚5万吗?如果是你,会签字吗?