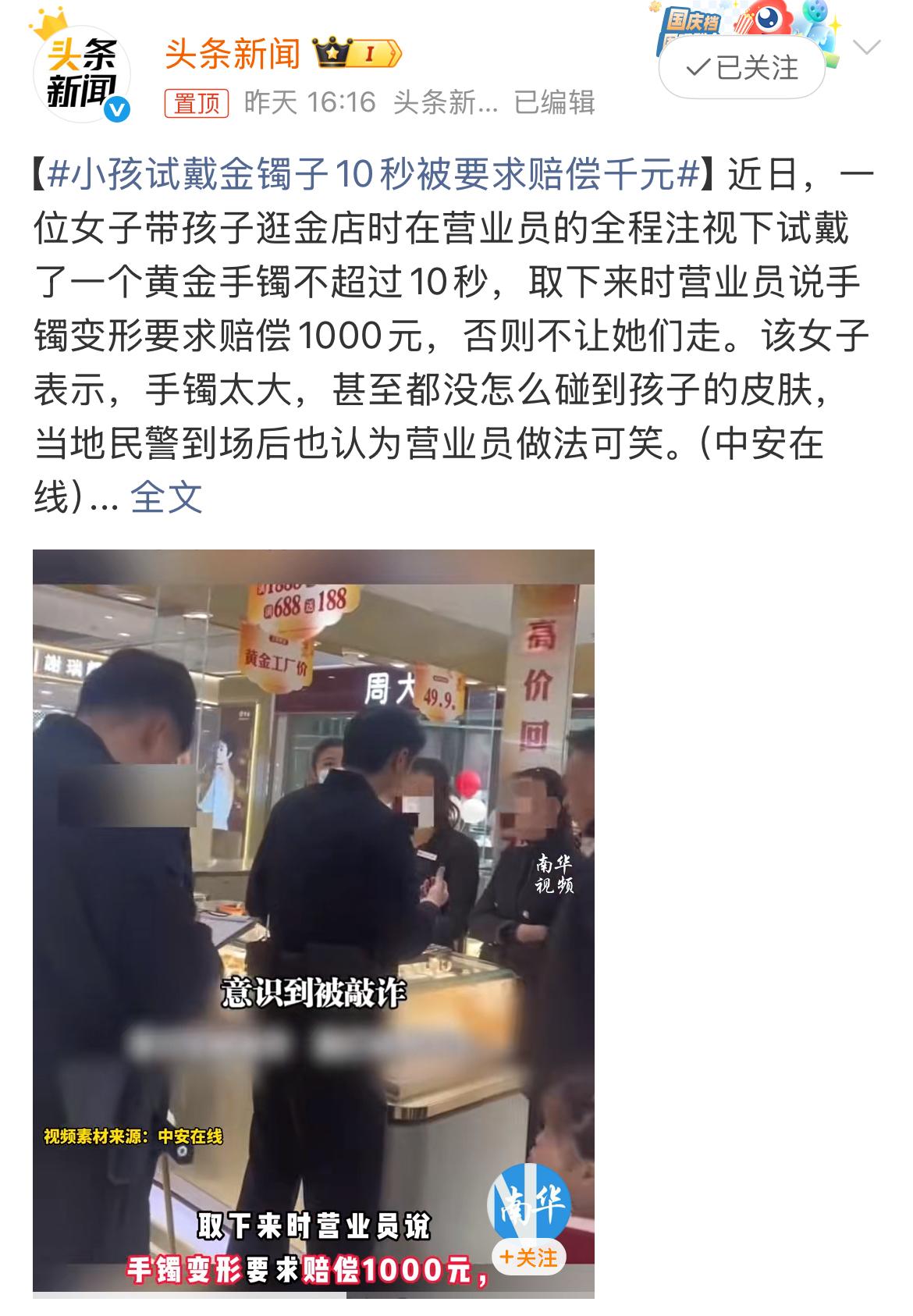

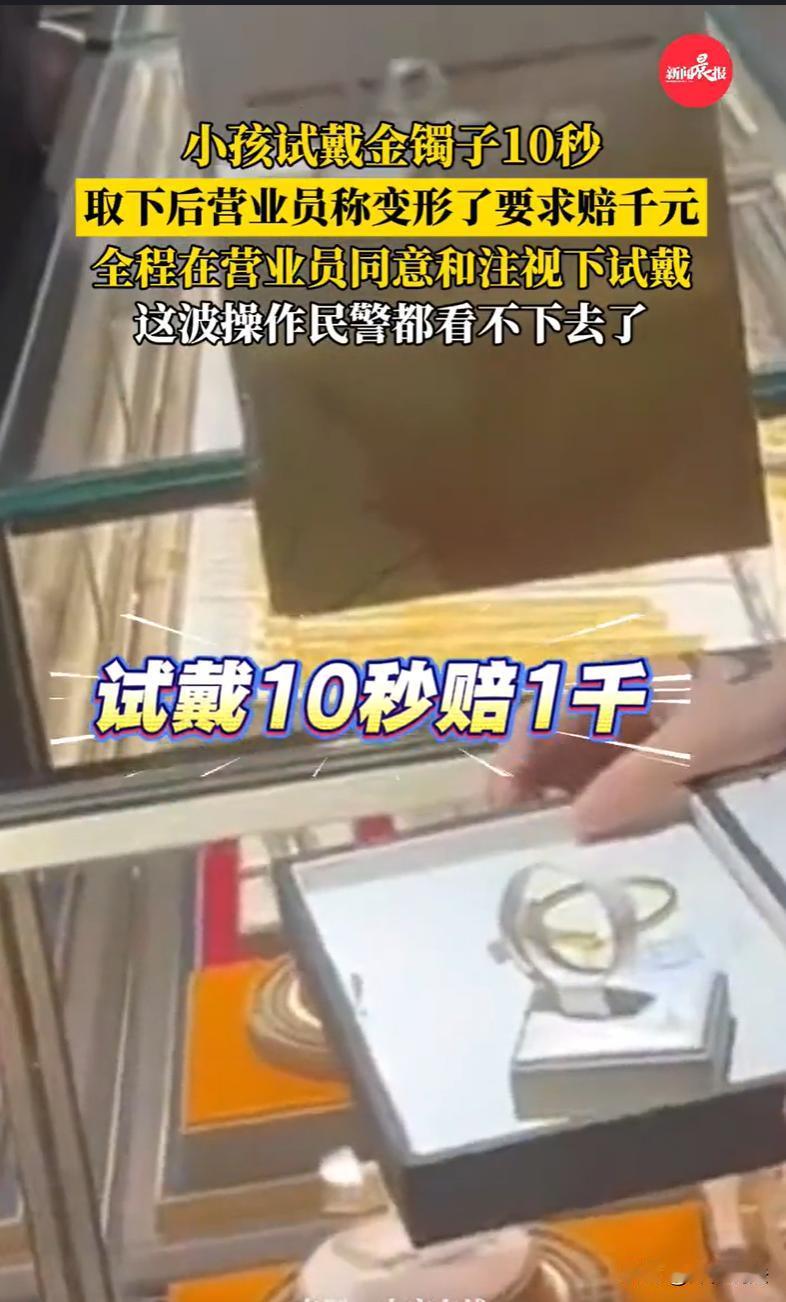

大家最近刷到那个新闻了吗?一位妈妈带着孩子逛金店,就在营业员的眼皮子底下试戴了一个黄金手镯,结果戴上去不到10秒,取下来时店员就说手镯变形了,张口就要赔偿1000元,不然不让走。这事儿听起来就让人憋屈,全程被盯着,怎么就说不清了呢? 其实,类似的“试戴纠纷”还真不是头一回发生。之前就有过非常相似的案例:一位刘先生陪女友买“三金”,在试戴时用手捏了一下金镯子,导致镯子变形。金店当时提出了按原价购买或赔偿1700元工费的方案,双方协商不成最终闹上了法庭。法院的判决很有意思,认为刘先生作为成年人,在试戴时确实没尽到足够的注意义务,负有主要责任(80%);但金店也因为没提前告知手镯是空心的、没尽到提醒和指导的义务,需要承担次要责任(20%)。最后判决刘先生赔偿1360元。你看,即便是顾客“捏”坏了镯子,法院也没让顾客全赔,因为金店自身也有没做到位的地方。 回过头看这位妈妈的遭遇,有几个细节特别值得琢磨:试戴时间很短,不超过10秒;营业员全程在场注视;取下来时才被告知变形。这和金店“必须付款后才能试戴”另一类纠纷有点像,那种情况下,店家因为侵害了消费者的选择权而被认定有责任。试想一下,如果手镯真的那么娇贵,轻轻试戴几秒就会变形,那营业员是不是应该在试戴前就主动提醒“这是空心镯,佩戴时要特别小心”,或者干脆协助佩戴?全程看着却什么都不说,出了问题才拦着要钱,难免会让人觉得这像是一个“等着你犯错”的陷阱。 从情感上来说,这种经历特别伤消费者的心。黄金饰品对普通家庭来说是大额消费,本该是件开心事。很多人逛金店本身就带着一定的心理压力,怕不懂行、怕被忽悠。如果再碰上这种“有口难辩”的情况,以后谁还敢放心试戴?营业员的职责不应该只是“盯着”顾客别偷东西,更应该是提供专业帮助,确保购物体验舒心、安全。 对于金店来说,处理这类问题的方式,恰恰体现了它的品牌格局。是选择用恐吓的方式强行让顾客买单,损失口碑;还是通过完善服务流程(比如明确告知饰品特性、主动协助试戴、对易损商品采取更稳妥的展示方式)来从根本上减少纠纷?聪明的商家肯定会选后者。毕竟,一个好的口碑,远比一个个镯子的维修费值钱得多。 那么,作为消费者,我们以后逛金店该怎么办?难道因噎废食再也不试戴了吗?当然不是。我们可以借鉴一些经验:在试戴特别是贵重饰品前,多问一句“这个有什么需要特别注意的吗?”;如果店员建议“付款后才能试戴”,这本身可能就不太合理,需要警惕;万一真的发生纠纷,保持冷静,及时寻求消费者协会帮助或报警处理,别被商家的“不让走”吓住。 你们觉得呢?如果你遇到这种情况,会怎么处理?或者你有没有过类似的购物“踩坑”经历?一起在评论区聊聊吧。 来源:头条新闻