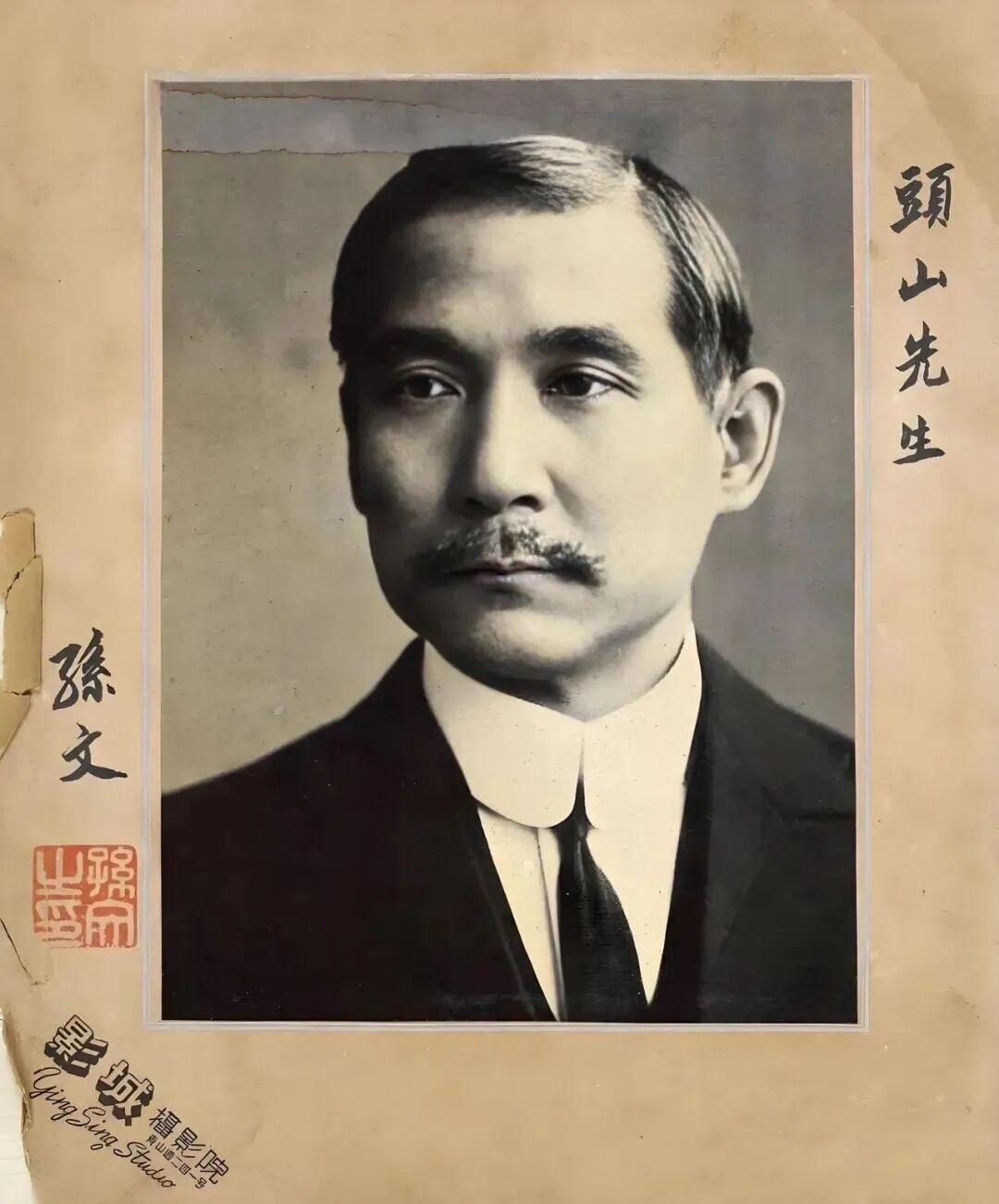

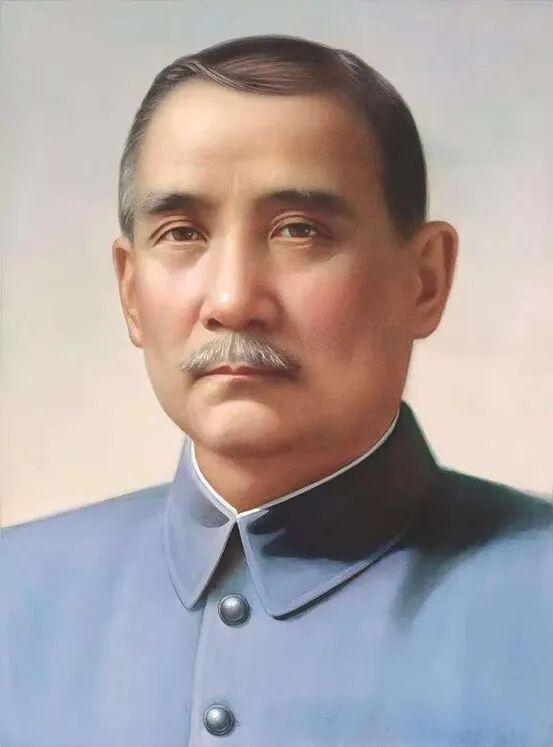

孙中山:中国的国父,梦想照亮民族的曙光 “天下为公,振兴中华。”这句简短而充满力量的话语,凝聚了孙中山一生的信仰与追求。作为近现代中国最具影响力的革命先驱之一,孙中山不仅仅是一位政治家,更是一位思想家、理想主义者,他用毕生的努力推动中国走向共和、走向现代化。他的名字,已然成为中华民族不屈不挠、奋勇前行的象征。 孙中山的成长轨迹:从少年到民族英雄 孙中山于1866年11月12日出生在广东省香山县(今中山市)的一个书香门第家庭。家庭的文化氛围和父亲的影响,使他从小就热爱读书,立志报国。少年时期,他目睹清朝的腐败无能,国家的危难深深触动了他的心灵。特别是在他15岁左右,家乡遭受鸦片贩子和地方豪强的压迫,他开始萌生了改变国家命运的梦想。 17岁时,孙中山远赴檀香山(今夏威夷)留学,接受西方先进的思想和科学知识。在那里,他接触到民主、自由、平等的理念,也了解到西方国家的强大与繁荣。留学期间,他阅读了大量的西方政治、经济、哲学著作,逐渐形成了自己的政治理想。这段经历不仅拓宽了他的视野,也坚定了他推翻满清统治、实现民族独立的决心。 投身革命:推翻帝制,建立共和 回国后,孙中山的革命思想逐渐成熟。他认识到,只有推翻清朝的专制统治,建立一个民主共和国家,才能实现中华民族的振兴。1894年,他在檀香山成立了“兴中会”,旨在推翻满清统治,复兴中华。此后,他多次组织和参与起义,尽管屡遭失败,但他从未放弃。 孙中山的革命道路充满艰辛。他曾多次在海外奔走,筹集资金,招募志士,策划起义。1895年,他发动了“广州起义”,虽然失败,但激起了全国范围内的反清浪潮。此后,他不断总结经验,逐渐形成了“驱除鞑虏、恢复中华、建设新国”的目标。1905年,他在东京成立了“中国同盟会”,成为全国反清力量的核心组织。 孙中山的思想和行动,为中国革命注入了新的活力。他强调“革命不是一朝一夕的事情”,而是需要长期坚持的事业。正是在他的努力下,越来越多的志士仁人加入到推翻满清统治的行列中。 三民主义:中国未来的蓝图 1911年,辛亥革命爆发,推翻了清朝统治,中华民国宣告成立。孙中山被推选为临时大总统,但新生的共和国面临内忧外患,国家动荡不安。孙中山深知,建立一个稳定、富强的国家,不能仅靠推翻旧制度,更需要科学的国家治理理念。 他提出了著名的“三民主义”,即民族主义、民权主义和民生主义,作为中国未来发展的指导思想。这一思想体系,既有反帝反封建的民族解放精神,也强调民主政治的实现,更关注人民的生活改善。 - **民族主义**:强调国家的独立自主,反对外来侵略和殖民压迫。孙中山认为,只有民族团结,才能实现国家的繁荣富强。 - **民权主义**:主张推行民主制度,让人民享有选举权和言论自由,实现真正的人民当家作主。这也是孙中山在推翻帝制后,努力推动的政治目标。 - **民生主义**:关注人民的生活水平,强调土地改革、工业发展、教育普及等措施,旨在实现国家的富强和人民的幸福。 虽然孙中山未能亲眼看到这些理想完全实现,但他的思想为后来的中国发展提供了宝贵的指导和精神支撑。 孙中山的一生,是为中华民族解放和富强而奋斗的一生。1925年3月12日,他在北京逝世,享年59岁。尽管他没有完成所有的政治理想,但他的精神激励着一代又一代中国人。 新中国成立后,孙中山被尊为“国父”,他的思想成为中国现代化的重要指导。许多重要的国家建设举措,都体现了他“振兴中华”的初心。在台湾地区,孙中山被尊为“国父”,他的思想依然影响着两岸关系的发展。 孙中山的遗产不仅仅在于他的政治成就,更在于他那份不畏艰难、勇于创新、坚持梦想的精神。他告诉我们,个人的努力与信念,可以穿越时空,激励一代又一代人。 今天,站在新时代的门槛上,我们依然可以从孙中山的事迹中汲取宝贵的精神财富。面对全球化带来的挑战,我们需要像孙中山那样,不畏艰难,勇于创新,坚定理想。 在国家层面,我们应坚持民族团结、推动科技创新、改善民生,让中华民族在新时代焕发出新的活力。在个人层面,每个人都可以学习孙中山那种“天下为公”的胸怀和“振兴中华”的责任感,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。 孙中山的故事告诉我们,梦想的力量可以穿越时空,照亮民族的未来。只要心怀信念,勇于追求,就没有实现不了的目标。 孙中山用一生的努力,点亮了中华民族的希望之光。他的精神和思想,已然成为中华民族不屈不挠、奋勇前行的象征。无论时代如何变迁,孙中山那份为民族解放、为人民幸福的初心,依然激励着我们不断前行。 让我们铭记这位伟大的革命先驱,将他的精神转化为前进的动力,共同努力,创造更加美好的未来。因为,梦想照亮未来,奋斗成就辉煌!