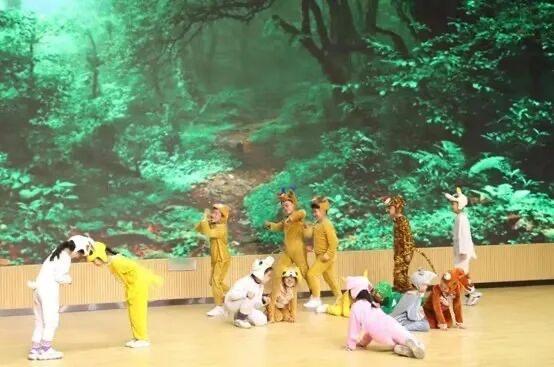

西安高新区第十六小学:让戏剧点亮每一颗童心 “把舞台搭在教室,把剧本写进童年。”近日,西安高新区第十六小学 “羚动戏剧社团” 的孩子们全情投入原创儿童剧《我有一个“鸟”爸爸》的排练中。一个标准的弯腰、一次利落的转身,天真烂漫的脸庞上透着十足的专业范儿,这正是该校坚持三年的 “戏剧普惠教育” 孕育出的生动成果,让每一位孩子都能在戏剧滋养中收获成长。 “一个都不能少” 用戏剧之光照亮成长之路 “艺术不是课外加餐,而是成长主食。”据高新十六小党支部书记、副校长刘瑾介绍,学校把戏剧纳入“2+N”课后服务课程体系,打破“特长生”壁垒,实现“全员、全学段、全免费”覆盖:一年级感知律动,二年级体验角色,三至六年级创编剧本,每年200余名学生“零门槛”登台。 “一个都不能少”的普惠理念,让每间教室都成为“小剧场”,每个孩子都有“角色卡”。 从“玩”到“悟” 实现“跨学科+核心素养”双提升 “戏剧教育首先是人的教育。”国家一级演员刘远每周三准时走进校园,用“肢体游戏—情境对话—角色共创”三级课堂模板,引导学生在“玩”中释放天性、在“悟”中学会共情。 在十二生肖主题课上,学生自主设计“萌虎”服装、编写“鼠王”台词,一场20分钟的即兴展演,融合了语文、美术、音乐三门学科知识点,实现“跨学科+核心素养”双提升。 从“输血”到“造血” 让戏剧教育 “可持续” 发力 戏剧教育要“可持续”,关键在教师。学校先后邀请上海戏剧学院徐煜教授、跨学科教育戏剧专家雷晓彤开展“订单式”培训:从“课本剧创编”到“舞台调度”,从“儿童心理”到“多元评价”,累计培训教师120人次,形成校本教材《小学戏剧活动30例》。 “以前怕上戏剧课,现在能把数学概念编进剧本。”青年教师王璇说。 从“校内”到“校外” 让优秀传统文化“活”起来 “把经典搬上舞台,让传统走进童心。”在2025年西安市“优秀传统文化进校园”活动中,西安儿童艺术剧院与学校联合推出《劝学三迁》互动版,学生与专业演员同台飙戏,现场掌声此起彼伏。 活动后,学生自发成立“国学小剧场”,把《木兰从军》《司马光砸缸》等故事改编成15分钟微短剧,走进社区公益演出6场,惠及群众800余人。 从“展示”到“生长” 三年深耕戏剧结硕果 三年来,学生参与率100%,创编原创儿童剧42部,获省级以上艺术展演奖11项;教师开设戏剧融合课例65节,3节课例入选省级精品课;家长满意度由92%提升至98%。追踪问卷显示,参与戏剧社团的学生在“自信心”“表达力”“合作意识”三项指标上平均提升30%以上。 “戏剧不是少数人的天赋,而是每个孩子都能携带的‘表达力’。”党支部书记、副校长刘瑾表示,下一步,学校将依托“智慧校园”平台,建设线上“戏剧资源库”,同步辐射周边6所薄弱学校,让普惠艺术之花在更多童年枝头绽放。 西安高新区第十六小学学生表演《我有一个‘鸟’爸爸》 (张楚翌 高新融媒记者 李聪迎)