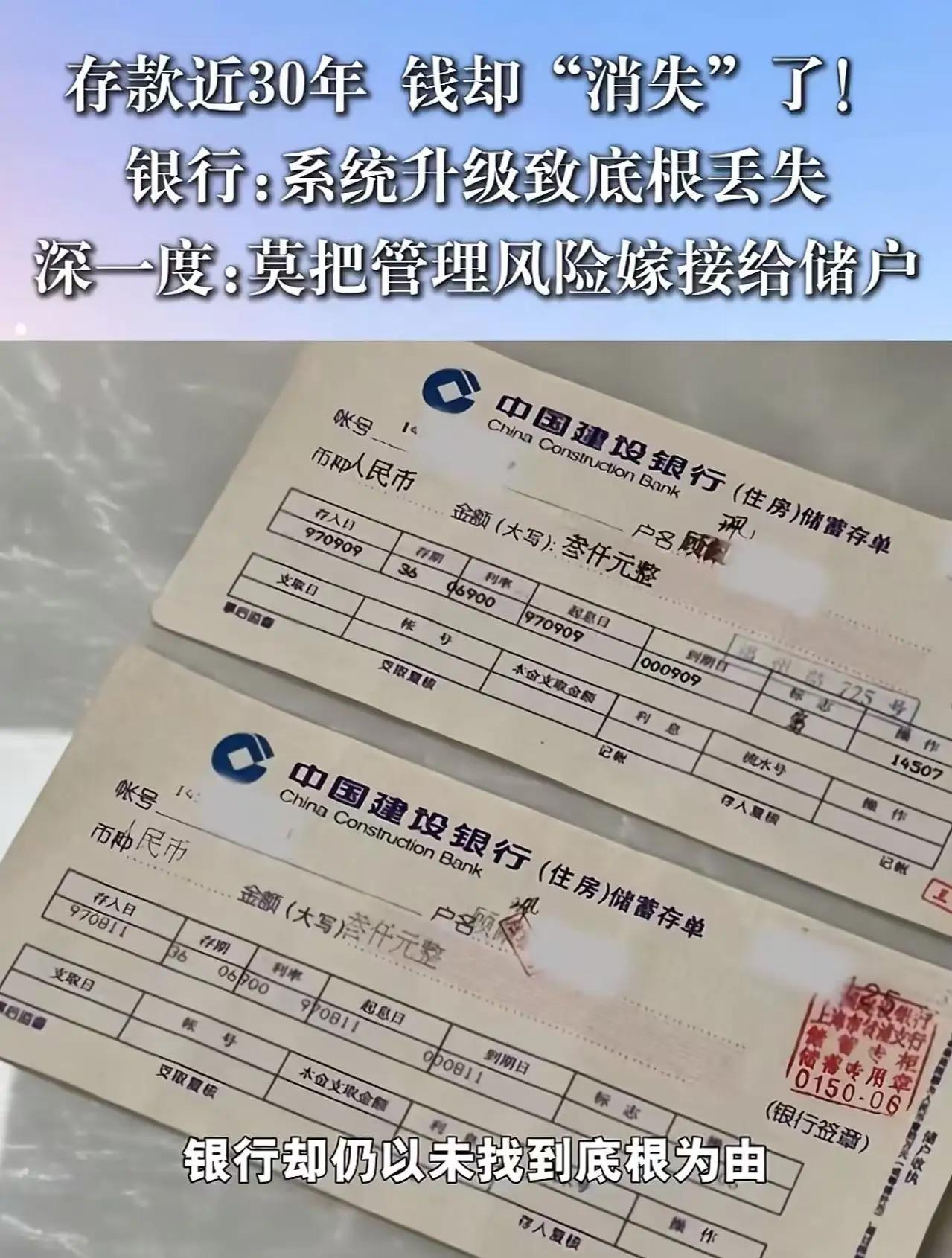

上海icon,大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?网友:只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关! 这是一幕看似普通,却折射出社会深层次矛盾的“旧事”,更是一面镜子,映照出我们对“信任”与“责任”的不同理解。大妈手握那两张泛黄的存单,仿佛握着一段岁月的记忆,也是一份曾经的希望。她用朴实的声音质问:“我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?”这句话,简单却沉甸甸,仿佛在诉说着一份坚守与信任。 然而,银行的回应却让人心头一紧:存单和存根的关系,似乎成了“技术问题”,而非“责任问题”。他们说:“存根找不到了,存单不能兑现。”这背后,隐藏着的是怎样的制度缺陷?是科技的局限,还是制度的疏漏?更令人心碎的是,面对老人无助的眼神,银行的冷漠似乎在无声地告诉她:这是你的问题,我们无法帮你。 网友们的声音则不同,他们站在储户的角度,表达了强烈的正义感:“只要存单是真实的,银行就要无条件兑付。”他们认为,存单代表的是一份信任和承诺,银行理应承担起保障储户权益的责任。这样的观点,折射出公众对金融诚信的期待,也反映出制度设计中应有的公平与责任。 这件事,不仅仅是一起存款纠纷,更是一个关于“信任”的社会议题。在金融行业,信任是最宝贵的资产。一旦信任被破坏,无论多么繁华的银行,都可能瞬间崩塌。我们不能忽视的是,制度的完善和责任的落实,关系到每一个普通人的切身利益。 或许,面对这样的困境,我们需要的不仅仅是法律条文的明晰,更是对“信任”二字的深刻理解。银行应当成为社会信用的守护者,而不是让人心生疑虑的“冷漠机器”。而我们每个人,也应当明白,只有制度和责任共同守护,才能让这份“信任”长久不变。 这件事,值得我们每一个人深思:在快速变化的社会中,怎样才能让“信任”变得坚不可摧?又怎样才能让那些曾经的“存款单”,变成我们共同守护的社会财富?让我们一同关注,期待制度的完善,让每一份信任都能得到应有的尊重和保障。 存钱定期存单 取钱被拒