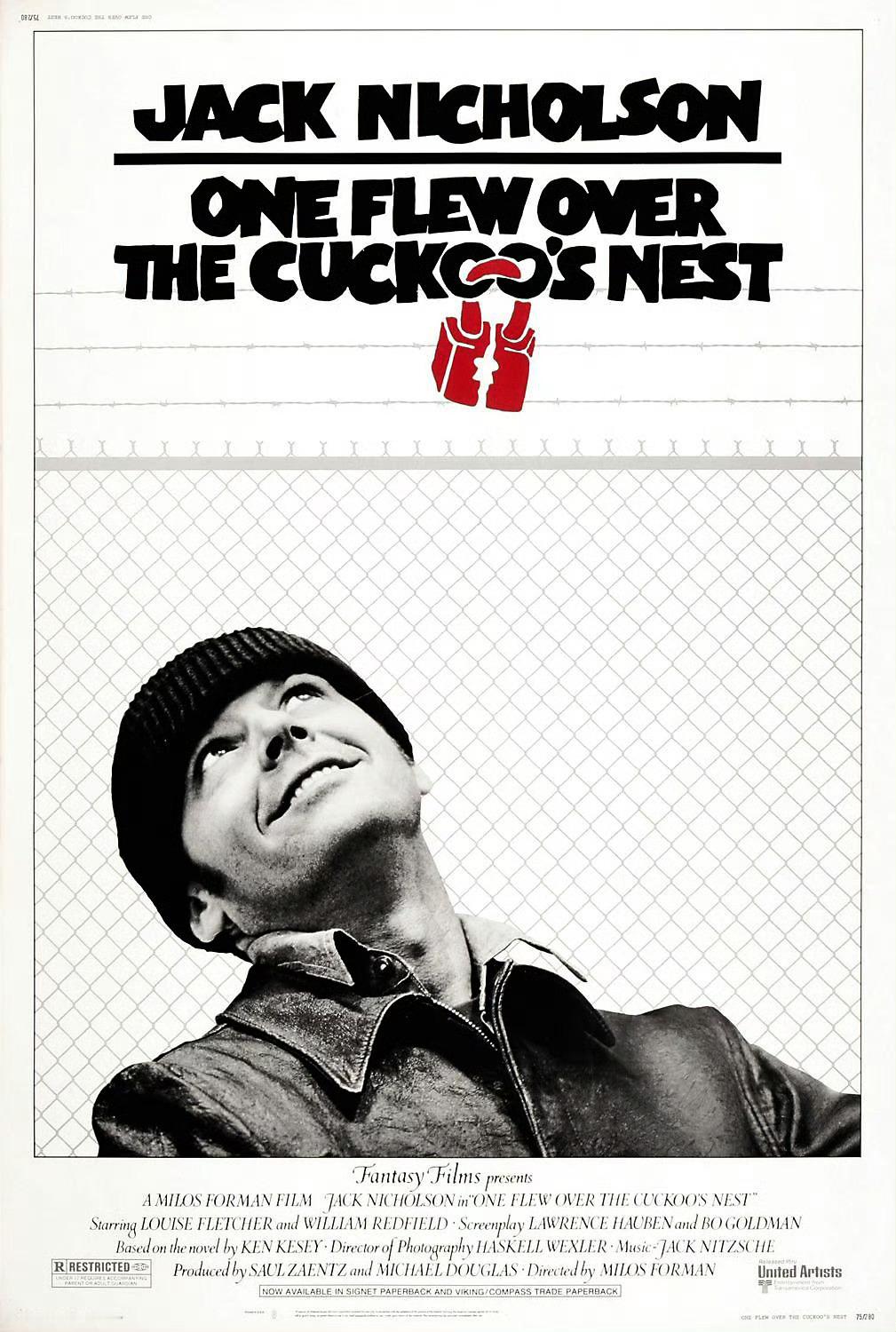

50年前的今天,《飞越疯人院》在美国首映~本片是奥斯卡历史上仅有的三部“五奖大满贯”影片之一(另两部是《一夜风流》《沉默的羔羊》)⚡不过,本片并非如表层剧情上那般简单,而是富有暧昧性。表面上,全片近似于对福柯经典的《疯癫与文明》的通俗版呈现——疯人院恰是现代文明社会中被用来控制离轨者的规训机构。而且这个规训是通过诘问、惩罚与恐惧,逐渐让“疯人”将规矩与标准自我内化的。此外,导演米洛斯·福尔曼是“捷克新浪潮”的著名导演之一,因此不少评论也不无道理地将本片读解为一部逃离与反叛的寓言。但另一方面,《飞越疯人院》里也有不少隐隐维护美国主流男权.秩序与结构的地方。比如,最大反派正是身为女性的护士长拉契特,而她与病人(尤其是文弱而结巴的比利)的关系也恰恰符合精神分析话语中的“恶魔母亲”与“胎化儿子”的原型。全片一定程度上也成了男性反抗入侵父权体系之女性的故事。包括那几位听命于护士长的黑人跟班/护理员,也成为被主角反击的对象,这点也暗合了一种种族式的美国叙事。装作失语的高大印第安人,则是一种相当直白的、指称着原始自然力量和对畸形异化的现代美国的反抗。在视觉语言上,全片多次将麦克墨菲(及其他病人)与护士长分别放置于正反打镜头中,两人不同框(几处例外即是麦克墨菲反抗最剧的时刻,表征着视觉上与空间上的侵入)。而在看与被看的关系中,护士长也每每占据着观视的位置(视点权、观看权正是话语权/行动权的先表与象征)。在这个意义上,个人比较赞同戴锦华老师对本片的论述与结论:“如果说,《飞越疯人院》是一部神话,那么它并非一部关于秩序的神话,而一部后精神分析时代的恶魔母亲的神话;如果说它是一部寓言,那么这并非是一部暴露隐蔽之父权的寓言,而是旨在为父权、男权社会预警:母权、女权的侵入是如何悄然地侵蚀着父权社会的根基,如何以“母亲”的身份、以爱的话语在侵.犯着、yan割着男人,如何制造着并强化着男性、男性社会的疯狂与病态。”(8.5/10)