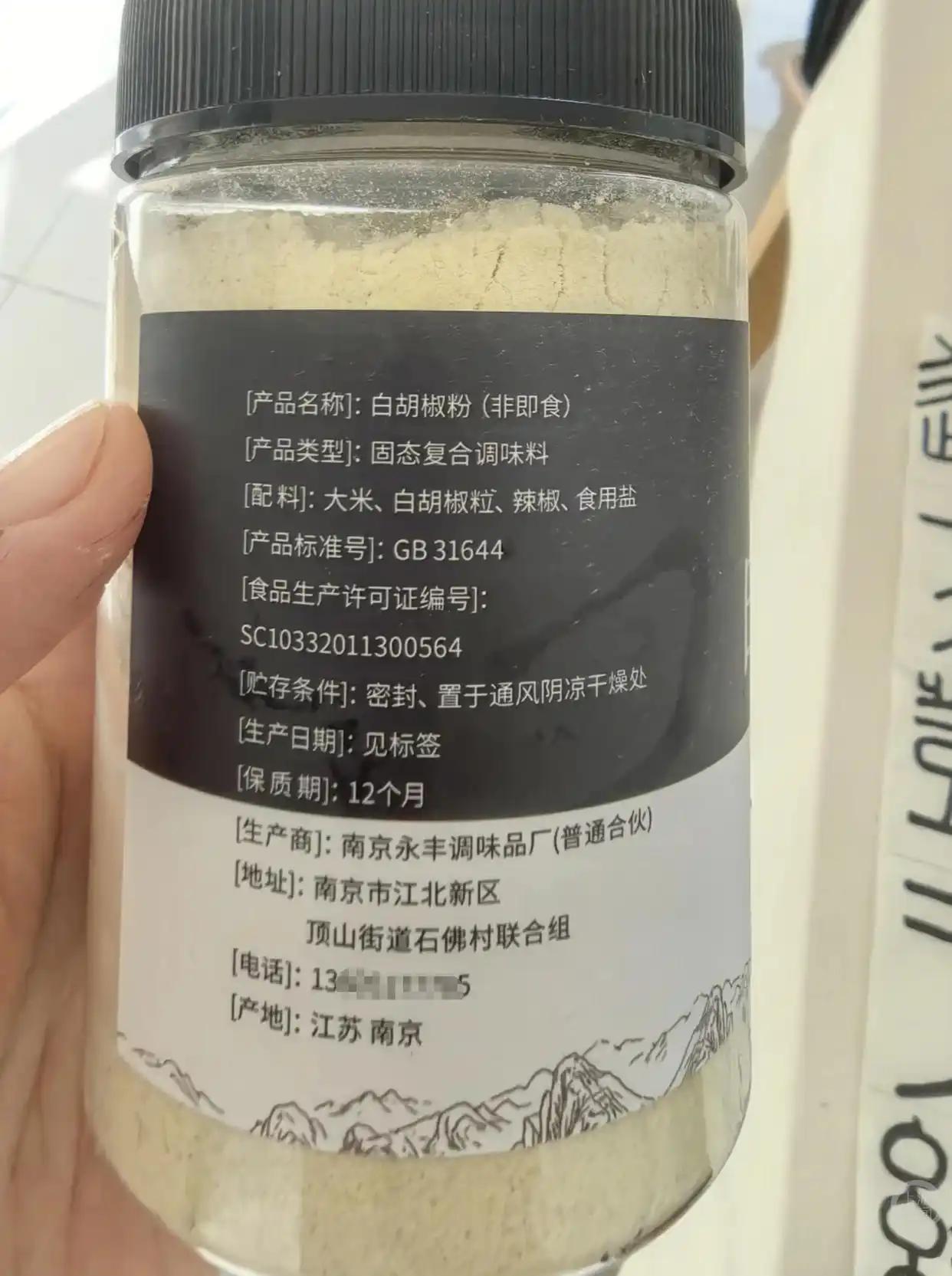

“离谱!”江苏南京,一男子网购了一瓶白胡椒粉,可收到货还没等打开,看了一眼配料表才发现,白胡椒粉配料中排首位的居然是大米,商家回应:纯的白胡椒粉太贵了,没人买! 都说现在的厨房是个江湖,没点“火眼金睛”还真不好混。前两天,南京有位居家过日子的老兄就遭遇了一场让他哭笑不得的“奇遇”。 事情的起因很简单,家里的调味罐见底了,想图个方便,就在网上随手下了一单,买的是我们平时做饭少不了的去腥神器——白胡椒粉。 快递到了手里,那叫一个快,包装也严实。这位老兄原本也没多想,正准备把新买的宝贝归置进橱柜,眼神儿鬼使神差地在瓶身背后扫了一圈。 这一看不要紧,整个人像是被点了穴,对着那个配料表愣是半天没回过神来。您猜怎么着?在那一行行小字里,排在第一位、也就是含量最高的那个“带头大哥”,竟然赫然写着两个字——大米。 这就有点离谱了。 我们花钱买的是为了给羊肉汤提鲜、给猪肚鸡增味的白胡椒粉,结果收到手里的东西,还得管这瓶子里的主要成分叫一声“主食”。这哪是买佐料啊,分明是换了个形式买了一小瓶磨碎的碳水化合物。 再仔细瞧瞧那个配料表,真正的白胡椒粒倒是也有,不过得往后稍一稍,跟辣椒和食用盐挤在一起,显然成了配角。 这种“喧宾夺主”的操作,着实让那位消费者心里那个堵得慌。这就好比你明明奔着去听演唱会,结果进场发现主角只唱了个结尾,整场都在看伴舞在那儿蹦跶,这种心理落差,搁谁身上都得懵上一会儿。 明明是一瓶复合调味料,非得顶着“白胡椒粉”这五个大字招摇过市,这让人不禁想问,商家这么干,良心真的不会痛吗?这不明摆着是用障眼法在消费者的信任雷区上蹦迪嘛。消费者看着那几个字下单,冲的是那个味儿,谁成想最后到手的却是个是个名不副实的“挂名”货。 这事儿被曝光后,厂家那边的反应倒是挺让人“大开眼界”。 面对质疑,人家也没藏着掖着,两手一摊,给出的理由那是相当理直气壮:纯的白胡椒粉太贵了,根本卖不动!按照他们的算法,今年胡椒这原材料的价格像是坐了火箭,从几十块钱一公斤一路狂飙。 若是真要是做一瓶实打实的纯粉,那一瓶的售价得往六十块钱上奔。 厂家说了,这年头大家都盯着钱包过日子,这么贵的东西摆上去也是积灰,压根儿没几个人愿意掏腰包。倒是这种掺了大米的,五块八一瓶,刚好切中了不少人爱捡便宜的心思。 这一番话说得好像还是在为消费者着想似的,甚至到了后来,面对争议干脆来了个简单粗暴的处理方式:“不满意直接退款”。 你看,商家把“穷”这个锅,一半甩给了原料市场,另一半顺手就扣在了消费者头上。意思似乎是:既然你想花五块八买胡椒粉,那就只配用这种“米粉特调”。 这套说辞初听之下似乎满是委屈,可细究起来,根本没有任何站得住脚的依据。它利用的就是信息不对称,在那儿玩偷换概念。我们买东西图便宜不假,但图便宜不代表愿意当“冤大头”。 五块八是买不到几十块的顶级货,但谁规定五块八就该买个假名号?哪怕你直白叫 “白胡椒风味调料粉”,大家也都能理解接受,偏偏要顶着不实名头挂羊头卖狗肉,这才是让人真正生气的根源。 其实在这一行里,往胡椒粉里掺东西早就不算什么秘密了。大米这玩意儿,本身没啥特殊的味道,颜色磨白了跟胡椒粉又差不多,简直是天然的“伪装大师”。而且这东西便宜啊,容易打磨,跟昂贵的胡椒一混,成本那是“唰唰”往下掉。 更夸张的是,有知情人爆料,不良商家为了压缩成本,辣椒籽、小米面自不必说,就连花生壳这种你想都不敢想的东西,都可能被用来充数。 这一套组合拳打下来,虽然价格是打下来了,可东西的味道全变了。 试想一下,你在家精心炖了一锅汤,想着撒点白胡椒去去腥气、提提鲜味,结果倒进去的一多半是大米粉。 那一股子莫名的米腥味混进去,不仅起不到去腥的效果,反而把一锅好汤给毁了。那种只有真正胡椒才有的辛辣鲜香,在这瓶廉价替代品里,早就被稀释得几乎尝不出来了。 而且这里面还藏着看不见的风险。对于普通人来说,吃了也就是味道淡点,顶多心里膈应;但对于那些对麸质过敏或者有特殊饮食忌口的人来说,这隐形的成分就是实打实的安全隐患。 配料表上要是不特意加粗提醒,或者买的人稍没留神,这一口下去,搞不好就得医院见。这哪里是做生意,这分明是在拿食客的健康在赌运气。 信息来源 :江苏经济报