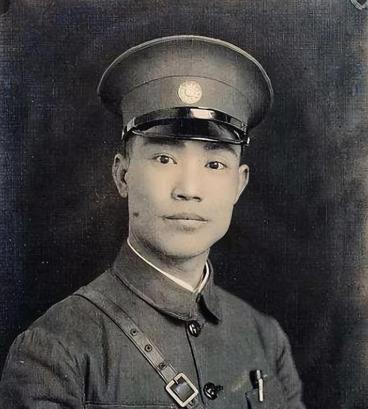

1949 年,宋希濂被俘后,没人认出他,就在他即将被押走时,有人突然叫住了他:“宋长官,你好啊,你还记得我吗?” 宋希濂愣了一下,回头看向说话的人。那是个穿着粗布军装的年轻人,皮肤黝黑,双手布满老茧,看着面生得很。他皱着眉摇头,心里犯嘀咕,自己手下的军官士兵大多要么战死要么溃散,怎么会有这样一个看着像庄稼汉的人认识自己。 年轻人往前站了两步,声音平稳:“民国三十三年,常德城外,你是不是罚过一个小兵去喂马,还说要军法处置他?” 宋希濂的思绪被拉回几年前,那场惨烈的会战里,确实有个新兵因为看管的战马受惊跑了,误了运输物资的时辰。他当时正在气头上,当着全营的面骂了那小兵,还说了要枪毙的狠话,后来被副官劝住,改成罚去喂马三个月。但他记不清那小兵长什么样了,只记得是个瘦得像竹竿的少年。 “你是那个小兵?” 宋希濂的声音有些干涩。 “我叫李根生。” 年轻人点头,“当年那匹马不是我没看住,是被炮弹震得受了惊。我想跟你解释,你根本不听,还踢了我一脚。” 周围的俘虏和押解的解放军战士都围了过来,宋希濂脸上挂不住,硬着头皮说:“战场之上,军令如山,误了军机就该受罚。” “是啊,军令如山。” 李根生笑了笑,“可你当年罚我的时候,怎么不想想,我那时候才十五岁,是被抓壮丁抓来的。我爹被你们抓壮丁的人打死,娘带着妹妹逃荒,至今下落不明。我跟着部队,一天饱饭没吃过,还差点因为一匹马丢了命。” 宋希濂张了张嘴,说不出话。他当年只管治军,哪里会管手下士兵的来历和死活。 “后来喂马的时候,我偷偷学了点医,帮受伤的战友处理伤口。” 李根生继续说,“部队打散后,我流落到乡下,遇到了解放军。他们不抓壮丁,还给老百姓分田地,我就跟着入了伍,现在是担架队的卫生员。” 旁边一个解放军干部接口道:“李根生同志立过两次功,上次渡江战役,他冒着枪林弹雨救了三个重伤员。” 宋希濂心里五味杂陈,没想到当年自己随手责罚的一个小兵,如今成了立功受奖的解放军。他正想再说点什么,李根生忽然从口袋里掏出一个小小的布包,打开递了过来。 布包里是半块磨得光滑的牛角梳子,边角都被摸圆了。“这是当年你副官偷偷塞给我的,说让我留着梳头发,别跟个野人似的。他还跟我说,你其实不是真要杀我,就是脾气急。” 李根生把梳子递到宋希濂面前,“我一直留着,今天见到你,该还给你了。” 宋希濂看着那半块梳子,突然想起那个总是劝他少发脾气的副官,那人在去年的战役中已经牺牲了。他伸手去接,手指却忍不住发抖。 就在这时,李根生忽然又说:“对了,宋长官,还有件事我得告诉你。我娘和妹妹,去年被解放军救了,现在在苏北的根据地,分了五亩地,日子过得挺好。她们托我打听一个人,说那人当年在常德城外,曾经给过她们半袋粮食,还说让她们往北边逃。” 宋希濂猛地抬头,眼里满是震惊。他想起民国三十三年那次会战间隙,他确实在城外遇到过一对逃难的母女,看着可怜,就让卫兵给了她们半袋粮食,还指了北边的路。 “那母女俩,是我娘和妹妹。” 李根生的声音里带着一丝哽咽,“我娘说,当年给她们粮食的军官,左手虎口有个疤痕,是打靶时擦伤的。刚才我看到你抽烟,左手虎口的疤痕,跟我娘说的一模一样。” 宋希濂下意识地捂住左手虎口,那个疤痕是他年轻时当兵留下的,跟着他几十年了。他看着眼前的李根生,突然双腿一软,差点栽倒。他当年一时兴起的善举,救的竟是自己责罚过的小兵的亲人;而他一直以来奉为圭臬的 “军令如山”,却让无数像李根生这样的家庭家破人亡。 周围一片安静,押解的战士没有催他,其他俘虏也都沉默着。宋希濂接过那半块牛角梳子,紧紧攥在手里,泪水顺着脸颊往下淌。他这辈子身居高位,打过无数仗,自以为对得起党国,对得起 “长官” 的身份,直到此刻才明白,他所谓的 “功绩” 背后,是多少百姓的血泪,而他不经意间的一点善意,却成了别人活下去的希望。 李根生看着他,轻声说:“解放军说了,既往不咎,只要真心悔改,就能重新做人。我娘让我跟你说,谢谢当年那半袋粮食。” 宋希濂抬起头,看着眼前的年轻人,又看了看周围穿着整齐军装、眼神坚定的解放军战士,突然明白了自己到底输在了哪里。他不再挣扎,主动跟着押解的战士往前走,脚步虽然沉重,却比刚才多了几分踏实。那半块牛角梳子在他手里,温热得像一团火,烧着他过去的执念,也照亮了他往后的路。

1949年,宋希濂被俘后,没人认出他,就在他即将被押走时,有人突然叫住了他:“

非凡历史

2025-11-21 04:37:53

0

阅读:100