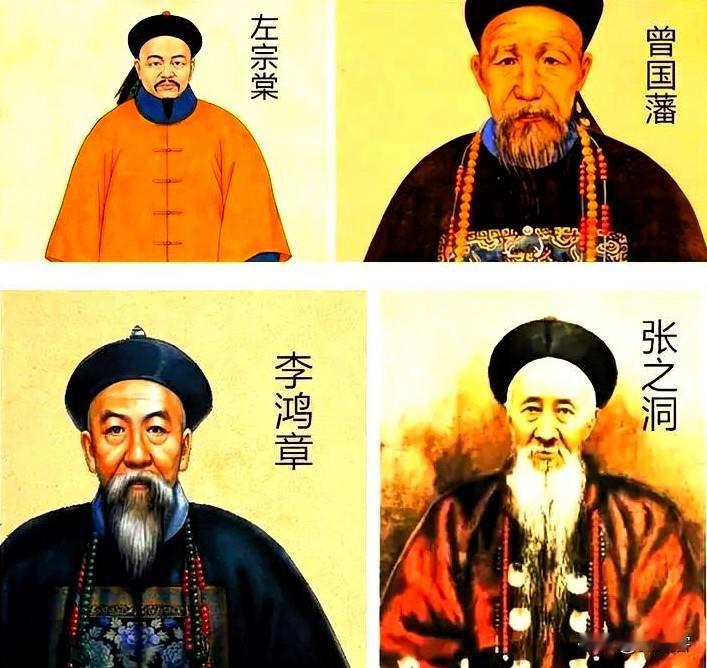

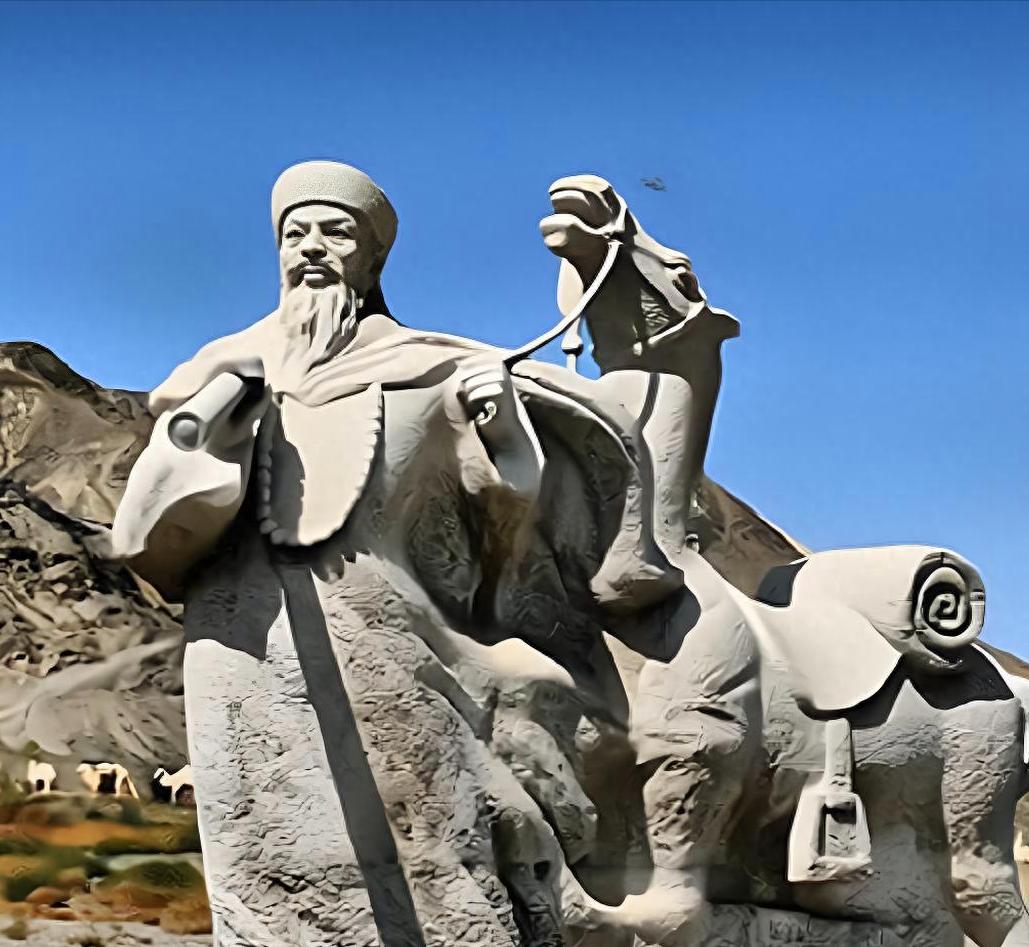

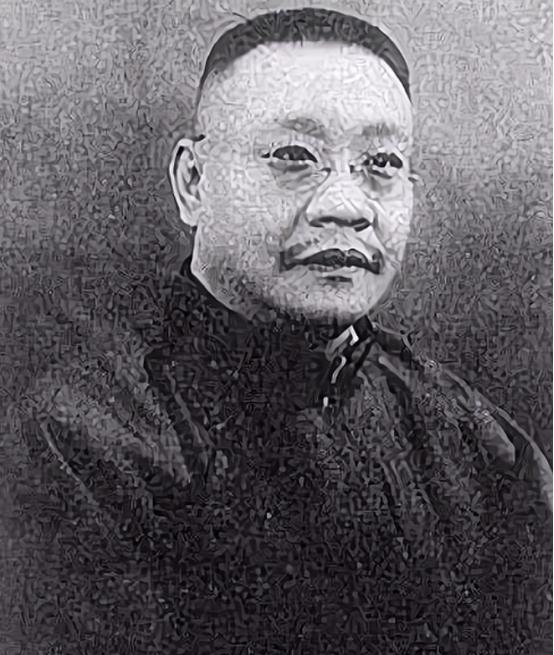

老百姓对左宗棠的评价似乎总带着几分特别的敬重。这究竟是为什么呢? 说起晚清名臣,左宗棠和曾国藩都是绕不开的人物。两人同属"中兴四大名臣",都出身湖南,都平定过太平天国,都办过洋务。 左宗棠最让人津津乐道的,当属他晚年抬棺西征、收复新疆的壮举。 当时的新疆可谓内忧外患。阿古柏入侵南疆,沙俄强占伊犁,英国虎视眈眈,朝廷内部还出现了"海防派"和"塞防派"的激烈争论。以李鸿章为首的海防派主张放弃新疆,把银子用在建设海军上。这时候,左宗棠站了出来,力排众议:"新疆不收复,我寝食难安!" 要知道,当时的左宗棠已经六十多岁,身体也不太好。但他毅然决然地抬着棺材出了玉门关,抱着必死的决心踏上了西征之路。这种气魄,至今想来都令人动容。 经过一年多的浴血奋战,左宗棠带领的湘军子弟终于收复了除伊犁外的大部分失地。这场胜利,在晚清屡战屡败的对外战事中,简直是个奇迹。 说到对外态度,左宗棠那是出了名的硬骨头。 有个故事特别能说明问题:1882年,左宗棠去上海租界,看到公园门口挂着"华人与狗不得入内"的牌子,老爷子二话不说,直接让人把牌子给砸了。他还故意让士兵子弹上膛,自己坐着八抬大轿在租界里转了一圈,最后租界当局反倒要派警察给他开道。 反观曾国藩,他在处理天津教案时就显得有些软弱。为了平息洋人的怒火,他处决了16个中国百姓,还要赔款道歉。这件事成了他一生都洗不掉的污点。 就连在官场的潜规则面前,两人的态度也大不相同。清朝有个不成文的规定:外省官员进京,得给守门的太监"宫门费"。左宗棠偏不买这个账,宁可在外头多等几天也不给钱。而曾国藩他们,通常都是乖乖交钱了事。 左宗棠这个人,性子直来直去,在官场上是个另类。 他手下的将领要是敢贪污军饷,被他发现了二话不说就直接军法处置。他的老朋友胡林翼说他"刚烈而近于矫激",意思是刚正不阿,但有时候也太较真了。 最有意思的是,就连对曾经提拔过他的曾国藩,左宗棠也从不溜须拍马,该批评时照样批评。他的亲家郭嵩焘在他落难时帮过他,后来却因为公事上的分歧,左宗棠一点情面都不讲,把郭嵩焘气得十几年不跟他说话。 曾国藩就完全是另一路人了。他是典型的儒家士大夫,做事讲究中庸之道,待人接物都很圆融。美国人研究他的时候,都说他是个"传统的儒学信徒"。 为何后人更推崇左宗棠? 说到底,咱们中国人历来就敬重有骨气的人。左宗棠那种宁折不弯的脾气,那种为了国家利益敢跟任何人叫板的劲头,特别符合咱们对"民族英雄"的想象。 特别是他晚年抬棺西征那段,简直就像戏文里唱的忠臣良将,特别有画面感。相比之下,曾国藩虽然也很了不起,但他处理天津教案时的妥协,还有他那个老好人的性格,总让人觉得少了点血性。 左宗棠的部下杨昌濬写过一首诗:"大将筹边尚未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。"这首诗后来广为流传,把左宗棠的形象塑造得特别高大。 看看今天新疆的发展,再回想当年左宗棠排除万难收复新疆的壮举,我们更能理解为什么后人会给他这么高的评价。毕竟,一寸山河一寸金,这份家国情怀,永远值得我们敬重。