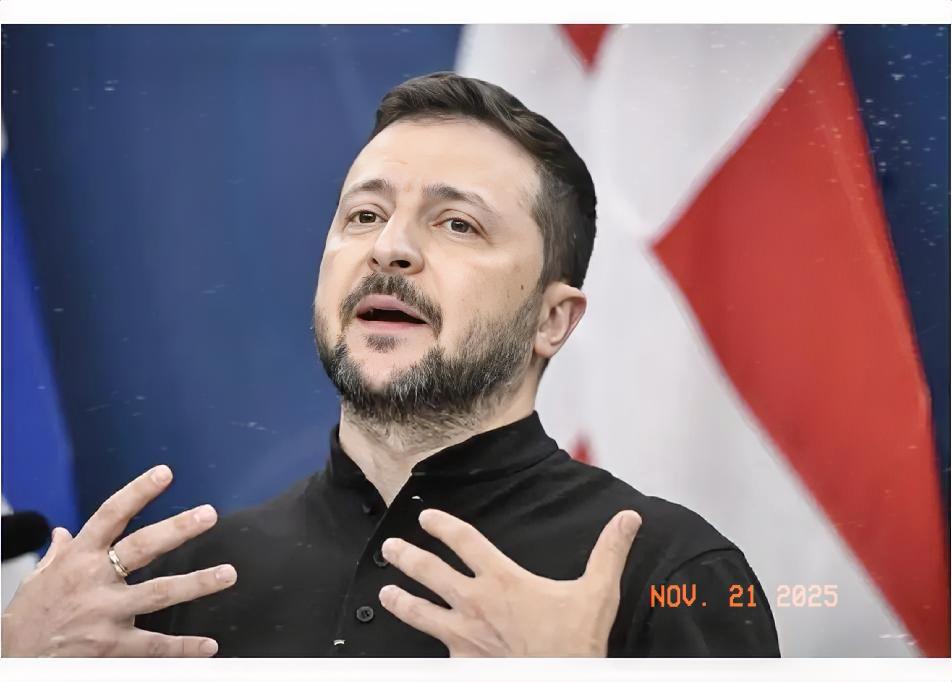

11月21日,美国向乌克兰发出强硬信号:如果乌方不在11月27日前签署美国提出的结束俄乌冲突的“28点和平计划”,美国将停止对乌克兰的武器供应和情报共享。这项计划由特朗普政府起草,要求乌克兰在领土和军事上做出重大让步,以换取美国的安全保障。 这份被设定最后期限的外交文件,折射出现代国际关系中权力博弈的本质特征。当战事持续超过600天,乌克兰战场每日消耗的军事资源估值超过10亿元人民币之际,这场曾被赋予意识形态色彩的冲突,正展现出其作为大国战略博弈侧影的实质。斯德哥尔摩国际和平研究所统计显示,21世纪以来全球发生的74场地区冲突中,有61%最终以中小国家妥协告终——基辅面临的外交抉择,恰是这一国际关系现实的当代例证。 从数据维度观察,此次危机呈现出代理人战争的特定规律。根据德国基尔世界经济研究所持续追踪,截至11月中旬,美国对乌军事援助总额已突破760亿美元,相当于乌克兰去年国内生产总值的3.6倍。然而支援背后存在精密的战略设计:伦敦国际战略研究所分析表明,美制装备虽然在乌军装备序列中占比不足三成,却掌控着其核心打击能力的命脉。这种结构性依赖,使乌克兰在谈判桌上的选择空间受到显著制约。 深入剖析可见,当前外交僵局源自多重结构性因素。在政治体制层面,美国2024财年军事预算中援乌资金占比不足1%,却在国会引发持续数月的拨款争议,反映出选举政治与战略考量之间的内在张力。经济维度上,主要军工企业股价在冲突期间实现显著增长,而美国本土军火商获得援乌资金中约六成的采购订单。同时民情正在转变:皮尤研究中心最新调查表明,美国民众对持续援乌的支持度较冲突初期下降约26个百分点。 这场外交博弈正在引发系列连锁反应。欧盟计划在年底前追加50亿欧元军事援助,以应对可能出现的装备供给缺口;波兰等东部成员国军费开支相继突破北约设定指标。更值得关注的是,国际战略研究所报告显示,全球主要国家关于核威慑的官方表态频次同比上升两倍以上——当实力政治逻辑再度强化,国际安全体系面临新的考验。 回望近代国际关系史,1994年布达佩斯备忘录中乌克兰以弃核换取安全保障的约定犹在耳畔,当下的局势发展令人深思。这一场景与20世纪国际关系史上的多个关键时刻形成对照,均展现出中小国家战略自主权在大国博弈中的现实处境。有国际关系学者指出,当前态势与20世纪后期某些地区危机中的外交运作模式存在相似特征,均体现出大国通过军事援助影响谈判进程的策略选择。 当和平进程被设定明确时限,当安全承诺需要主权让步作为条件,国际政治中理想主义与现实主义的内在张力愈发凸显。此次危机已超越单个冲突范畴,成为观察当代国际秩序演进的重要窗口:是走向包容协调的多边架构,还是回归传统地缘政治模式?这个问题的答案将影响未来国际治理体系的演进方向。正如日内瓦安全政策研究中心专家所言:“在国际关系的每个关键转折点,都蕴含着对全球治理体系的深层思考。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。