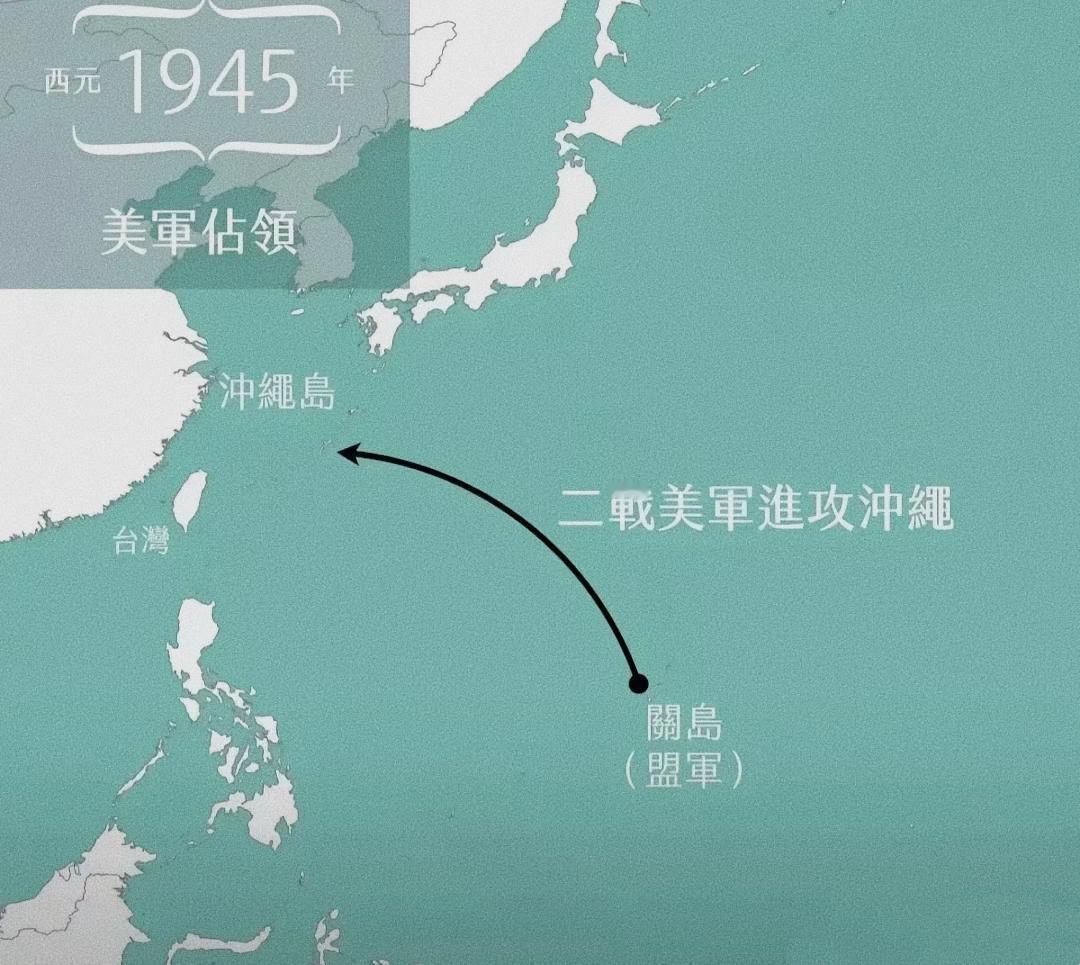

你可知“冲绳”不是我真名,我的名字叫“琉球” 这句带着历史回响的诉说,揭开了一段被尘封的往事。琉球王国曾经像一颗独立的珍珠镶嵌在东海,那霸港的商船载着漆器和三味线,往来于福州与鹿儿岛之间。1879年日本“废琉置县”的铁蹄踏碎了首里城的琉璃瓦,但文化记忆却像琉球红型染布上的图案,越洗越显色泽。 “冲绳”这个地名本身就是殖民印记。明治政府用日文重新命名这片土地,就像把和服强行套在琉装外面。但漫步今天的国际通大街,你依然能听到混杂日语与琉球语的“冲绳方言”,看到红瓦屋顶的狮子“シーサー”守护着现代商场。这种文化层叠现象,比简单的“日化”叙事复杂得多。 美国军事基地的存在让身份认同更复杂。普天间基地的运输机轰鸣声下,有些琉球人举着“我们是日本人”的标语要求基地搬迁,另一些人则举着“琉球自治”的旗帜。这种看似矛盾的态度,实则折射出对“本土-边缘”关系的不满——就像孩子既想挣脱原生家庭,又需要家庭庇护的复杂心理。 经济依赖与文化自尊在拔河。琉球人既受益于日本政府的财政补贴,又苦恼于本土文化被包装成旅游商品。波之上神宫的琉球舞表演场场爆满,但年轻舞者私下更爱跳K-POP。这种代际裂痕,比政治诉求更能反映文化传承的困境。 地缘位置决定琉球难逃棋局。过去是明清两朝的朝贡枢纽,现在是美日防御链的关键环节。当台海局势紧张时,琉球人会突然发现自家院子里堆满了“爱国者”导弹。这种“被重要”的处境,反而强化了“我们不一样”的集体意识。 真正吊诡的是历史记忆的实用性。日本政府强调琉球人在二战时“为国牺牲”,冲绳战役纪念碑却刻着“县民遇难者”而非“皇军烈士”。中国学界谈论琉球王国与中华帝国的宗藩情谊,却很少提及当时琉球同时向日本萨摩藩称臣的往事。 或许琉球的未来不在名称之争,而在于能否成为和平枢纽。这个曾经以“万国津梁”自居的海洋王国,若能化解周边大国的军事对峙,反而能找回自己在新时代的定位。就像琉球传统音乐里三味线与龙笛的合奏,不同声部的和谐远比单一旋律更动听。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。琉球之争 琉球旅游 琉球纪念馆