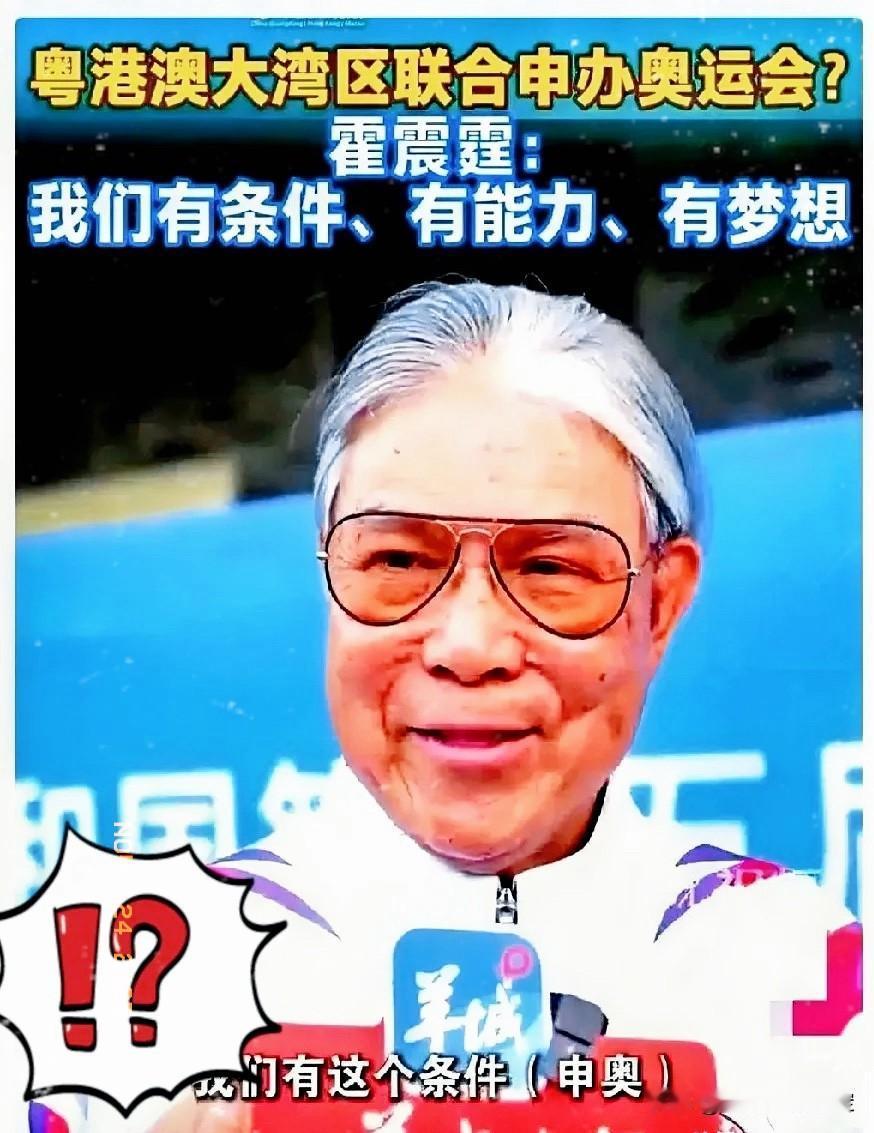

理性取舍见格局:大湾区申奥热议背后的大国考量 东方大国暂不申办奥运会的选择,绝非对体育盛会的疏离,而是立足国情的务实决策与长远布局。当下国际局势风云变幻,举办奥运会早已不是单纯的荣誉加持,更意味着巨额人力、物力投入——从蒙特利尔奥运会留下的30年“奥运债”,到东京奥运会数倍超支的现实,都印证了赛事背后的沉重成本。把有限资源优先投向经济提质、国防筑牢、民生改善等关键领域,才能让国家发展的根基更稳,这正是大国自信的沉稳体现。 霍震霆一句“大湾区有能力、有梦想”,精准点出了这片区域的独特优势。刚圆满落幕的第十五届全运会,已用实际表现验证了大湾区的硬实力:跨城交通网络四通八达,世界级体育场馆星罗棋布,区域协作高效顺畅,更有亿万民众的热情加持。国际奥委会终身名誉主席巴赫也公开表态认可,直言大湾区“具备举办全球性赛事所需的一切要素”,是未来奥运申办的有力候选。这些评价并非空泛赞美,而是对大湾区综合实力的权威背书。 暂不申办不等于永远缺席,而是对“合适时机”的理性等待。2008年北京奥运的璀璨焰火、2022年冬奥的冰雪盛宴,早已让世界见证过中国的办赛能力,如今我们无需再以赛事证明自身实力。但大湾区的申奥畅想,恰是对未来的美好期许——当国家发展根基更牢、综合国力更强盛,当奥运赛事能与区域发展、民生福祉深度契合,这片充满创新活力的土地,必将以更从容的姿态,为世界呈现一场独一无二的体育盛会。 奥运会固然是国际体育盛事,但国家发展始终要分清主次、把握轻重。现阶段集中资源提升核心竞争力,筑牢国际舞台上的话语权根基,正是为了未来能以更强大的姿态拥抱奥运。这种“有所为、有所不为”的理性取舍,既彰显了务实担当,更蕴含着着眼长远的发展智慧,这正是东方大国在复杂局势中稳步前行的关键所在。