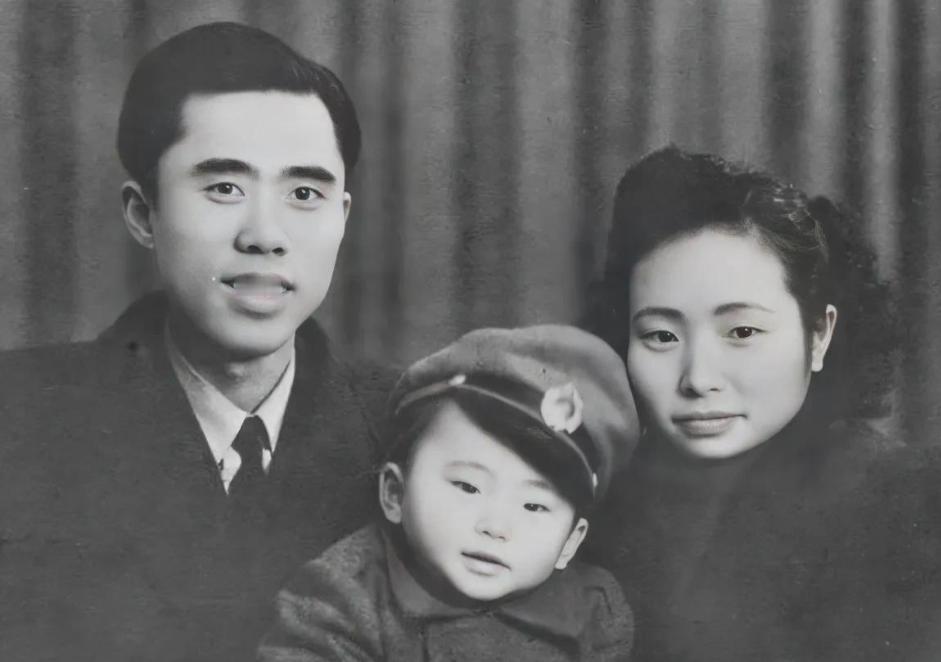

1949年秋,重庆的雾像一张没收干的湿麻布,罩在人们头顶,也罩进了渣滓洞的高墙铁窗中。 一间潮湿逼仄的女牢里,盛国玉坐在最靠墙的床沿上,眼神定定地看着对面那张空铺。那张上铺,已经十三天没人睡了,却像是还留着某人的余温。 她不愿再叫她“江竹筠同志”。 在心里,她一直喊她——江姐。 盛国玉第一次见江姐,是在那个最沉闷的黄昏,牢门一响,一位女人被拖进来。她披头散发、脸色惨白,指甲缝里渗着血。可她站得笔挺,眼神像寒夜里的火种。 “我是江竹筠。”她开口的声音不大,却像刀刃一样利落。 从那天起,牢里的所有女囚都开始悄悄改变了:有人不再轻易抱怨饭菜,有人不再蹲在角落哭泣,还有人,晚上睡觉前也开始低声背诵革命歌曲。 那股韧劲,就像是江姐从骨头缝里透出来的。 江姐被提审的次数比任何人都多,每次回来,她的手都会肿一圈,几根手指几乎变形。 一次她回来,盛国玉悄悄摸了下她的指尖,才碰一下,那种冰冷的僵硬像针刺进心头。 “疼吗?”她问。 江姐却笑了一下,说:“疼是肯定的,但还没到不能忍的地步。” 说完,她拿起了地上的一枚铁丝,用弯折的手一点点在地上划着,刻下当天外界传进来的最新情报。 她说:“我们坐在牢里,但不能让思想也被锁住。” 有天夜里,牢房外面下起了细雨。江姐睡不着,低声说:“国玉,你想过死吗?” 盛国玉一怔,没答。 “我不是怕死。”江姐的声音轻,却像击鼓一样一声一声敲进人心里,“我怕我死了没人知道我们为了什么而死。” 她顿了顿,继续道:“如果我死了,你要活着,把该说的都说出去。” 盛国玉眼眶湿了,却只咬牙回了一句:“你不会死。” 江姐笑了笑,没有接话。 那夜她没合眼,整整看着天亮。 到了第十三天,牢门再次打开,特务喊了江竹筠的名字。 牢里顿时像被抽掉了空气一样,静得连咽口水都显得刺耳。 江姐站起来,动作慢得几乎像仪式。她走到盛国玉面前,轻声说:“镜子,还在吗?” 盛国玉从贴身的布袋里掏出那面早已磨花的小圆镜。那是她从老家带来的,在狱中几乎是唯一的私人物品。 江姐接过镜子,没有犹豫,用还在出血的手指一丝丝地把头发梳顺。 每一次拢发,都是在忍痛。她却咬牙忍着,额头渗出汗珠也不喊一声。 她说:“整整衣服,别让他们看笑话。” 梳完后,她把镜子还回来,轻轻地说了一句:“谢谢你。” 然后,她转身、挺背、昂首。 那背影,成了盛国玉记忆里最深的剪影。 当晚,枪声响彻电台岚垭。江姐没有留下尸体,只留下那句被牢友们一遍遍流传的话: “竹签子扎不进信仰,烧不掉的,是我心头那团火。” 十三天后,重庆解放。 可这曙光来得太迟。 就在解放军进城前夜,渣滓洞里爆发了一场突如其来的屠杀。 特务带着冲锋枪冲进牢房,像疯狗一样扫射。盛国玉眼睁睁看着左边的姐妹倒下,鲜血溅到她嘴角,她却一动不敢动。 她闭上眼,装作死去,屏住呼吸。子弹穿过空气的声音,像刀子在耳边划。 之后,她滚进了厕所外的臭水沟,趴在尿槽边,用污水把身子盖住。 两天后,她才被兵工厂的工人发现,救了出来。 她活了下来,但眼神再没像从前那样干净过。 多年后,盛国玉站在重庆烈士陵园的纪念墙前,把那面生锈的圆镜放进展柜。她轻轻摸了摸边缘,像是在和一个老朋友告别。 “江姐那天梳头的样子,我一辈子都忘不了。” 她说,“那不是为了美,也不是为了虚荣。” “是她要告诉敌人——我不是一个等死的人,我是个有信仰、有尊严、要体面走完最后一程的革命者。” 即使走向死亡,也要头发整齐、脚步沉稳。 这是江姐的方式。也是信仰的样子。