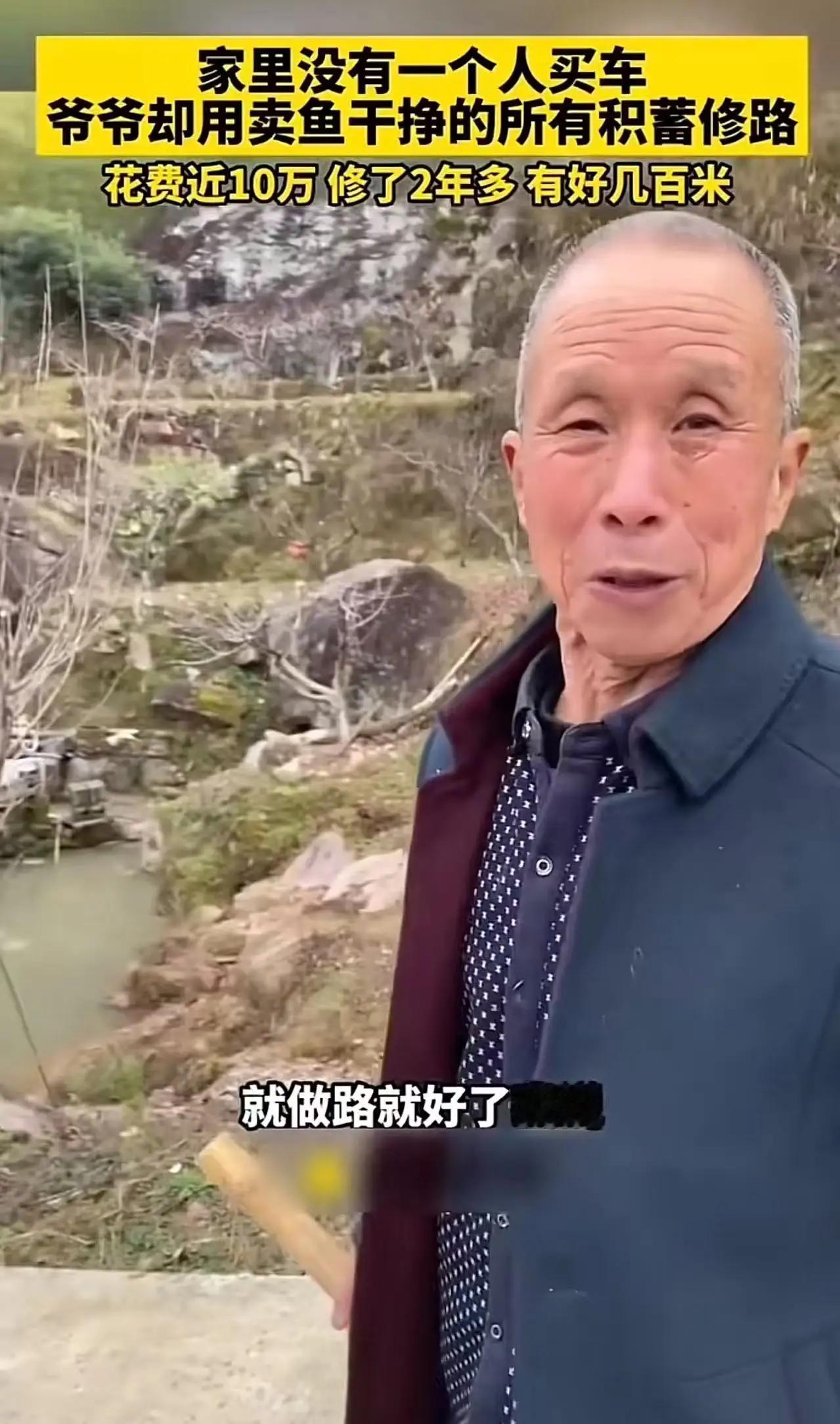

卖鱼爷爷十年不舍吃穿攒下十万巨款 竟为全村铺就一条改变命运的水泥路 清晨四点的渔市,早已灯火通明,人声混杂着鱼腥味在潮湿的空气里弥漫。七旬的张老汉弓着身子,将一筐鲜鱼费力地搬上三轮车,脚上那双破旧的胶鞋,又一次渗进了冰凉的积水。他身上那件领口已磨出毛边的灰蓝色衬衫,陪伴他度过了整整八个寒冬。在村民眼中,这个连一块钱的咸菜都要分三顿吃的老人,近乎固执地苛待着自己,却做了一件让全镇都为之轰动的事——他掏出了全部积蓄十万余元,硬是将村口那条困扰了世代人的“烂肠路”,变成了一条平坦结实的水泥路。 这条路的痛,刻在每一个村里人的记忆里。孙女小雨至今清晰地记得那个暴雨天,她踩着及膝的泥泞去上学,一个趔趄摔得满身狼狈,书本散落泥水,委屈的泪水混着雨水流下。但更让她心痛的,是爷爷每天凌晨都要推着那辆沉重的卖鱼车,在这条路上深一脚浅一脚地挣扎,车轮陷在泥里时,老人佝偻着腰背,青筋暴起的手臂奋力前推的身影,成了她心中最沉重的画面。 所以,当听到爷爷要将那裹了一层又一层、浸透着汗水和鱼腥味的十万块钱全部捐出来修路时,小雨急得直跺脚:“爷爷!咱们家连辆像样的自行车都没有,您辛苦一辈子,图什么啊?” 老人没有立刻回答,只是用那双布满老茧、被水和鱼鳞浸泡得粗糙发裂的手,轻轻抚过孙女的头发。他眼底漾开温柔的波纹,望着村口的方向,缓缓说道:“傻孩子,路修好了,咱们村的娃娃们上学就不用再摔跤了;你爸妈,还有那么多在外面辛苦的人,过年回家,车子就能一直开到门口。这钱啊,放在匣子里,不过是堆会发霉的纸,铺在路上,才能发芽,能长出希望来。”这句朴实无华却重若千钧的话,后来传遍了村子,让二十多户村民悄悄红了眼眶,背过身去抹眼泪。 这个藏在大山褶皱里的小村庄,仿佛真的被那条“烂肠路”困住了命运。雨天,它是一片沼泽,吞噬着村民出行的勇气;晴天,它则扬起漫天沙尘,模糊了远方的风景。也因为这条路,在外打工的年轻人宁愿挤在城里的板房里,也不愿回来面对这截断了亲情的“断亲路”。张老汉常干完活后,就蹲在村口的老槐树下发呆,看着空荡荡的巷子,喃喃自语:“路不通,人心就散了啊。” 施工队进场那天,像是一个迟来的节日。全村老小几乎都聚到了村口围观。八十岁的陈奶奶拄着拐杖,颤巍巍地捧来一篮还带着体温的鸡蛋,非要塞到工人手里;开小卖部的王叔二话不说,搬来了整箱的矿泉水。压路机轰鸣着碾过路基,那沉重而有力的声音,仿佛惊醒了沉睡多年的山谷。孩子们兴奋地追逐着巨大的搅拌车嬉戏,老人们聚在树荫下,一边编着竹筐,一边看着热火朝天的工地,脸上露出了二十年来少有的、充满生机的光彩。 新路通车当月,就迎来了第一桩喜事——常年在外开货车的李家儿子,第一次把新娶的城里媳妇和满满一车年货,顺顺畅畅地开到了自家院坝前。新媳妇下车时,高跟鞋稳稳地踩在光洁的水泥地上,她笑着对围观的乡亲们说:“这路真好,以后能常回来了!”那一刻,张老汉站在人群后,默默地抽着旱烟,浑浊的眼里闪烁着比星星还亮的光芒。 他没有给子孙留下金山银山,却用十年风霜、一身清贫,为整个村庄铺下了一条通往未来的基石。这条路,连接的不是简单的两点距离,而是被阻隔的亲情、被搁置的梦想与重燃的希望。那十万块钱,在他手中从未为自己买过一件新衣、一顿好饭,却在化作水泥与沙石之后,滋养了整个村庄的明天,真正地“发了芽”。 卖鱼爷爷 十年 不舍吃穿 10万 全村 水泥路 改变命运 正能量