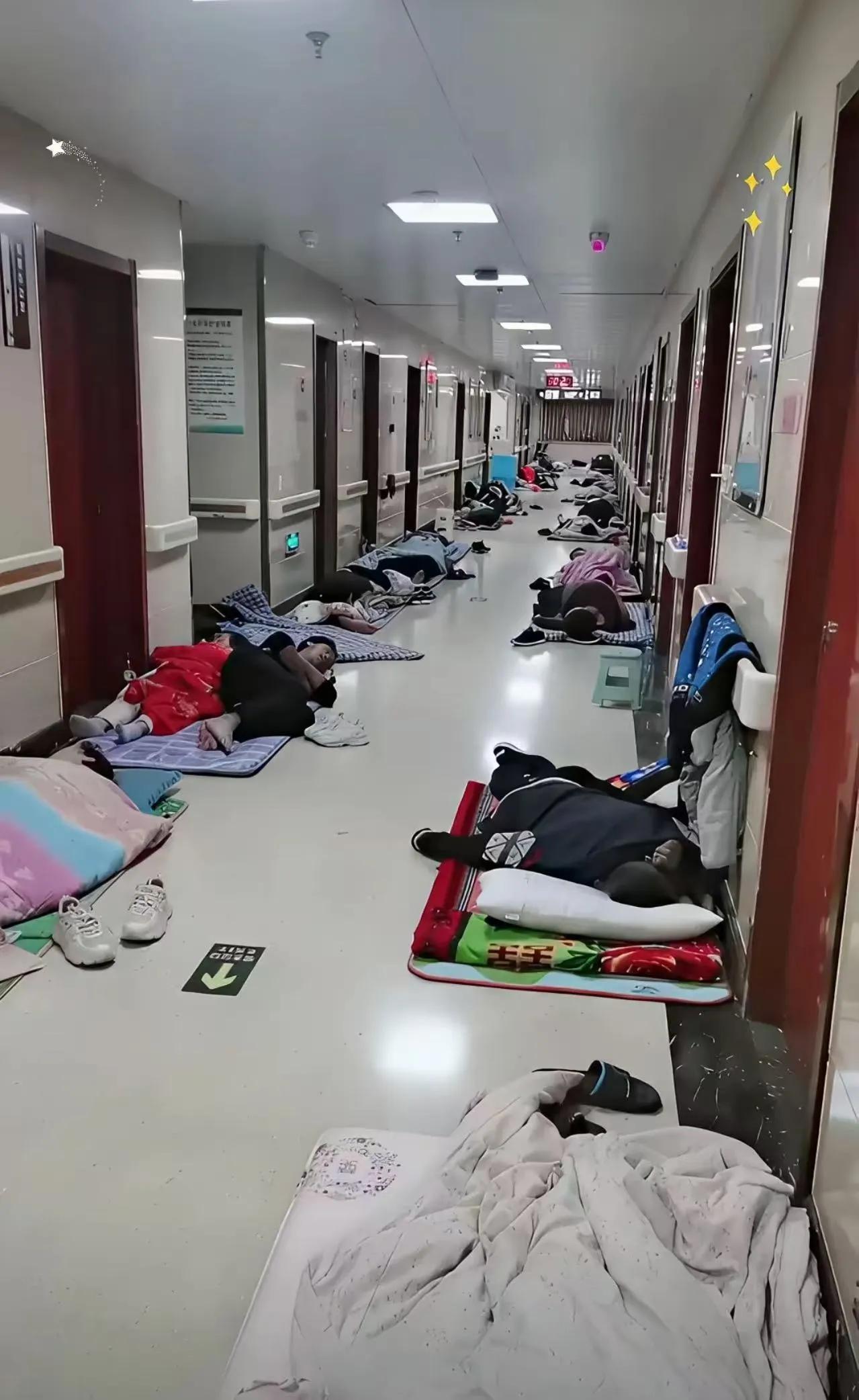

这家医院真够人性的!走廊允许家属们铺着垫子睡觉,不像有些医院,死活不让睡走廊,非让租15块钱一晚的折叠床!而这家医院理解病人家属的难处,让家属就近守着病人,既方便随时照应,又省了百来块的旅馆钱,对那些被医药费压得喘不过气来的家庭来说,简直就是雪中送炭。 可是,问题真的仅仅是“人性化”那么简单吗?我相信,绝大多数人都希望有这样的温暖和关怀,但背后折射出的,却是我们整个医疗体系深层次的困境——那一份“人情味”背后,隐藏着多少制度的无奈与社会的无声呼喊。 在这个快节奏、利益至上的时代,医院的“人性化”成为了少数温暖的光点。我们常常看到,医院排队、挂号、看病的流程像一场没有尽头的马拉松,医护人员疲惫不堪,患者和家属焦虑不安。而在这样的背景下,这家医院的做法无疑是一股清流,彰显了医者的人文关怀。 然而,细细想来,这样的“善意”是否还能持续?还是说,它只是一种“例外”? 我们不得不面对一个现实:在多数医院,家属被视作“附属品”,被要求“自觉”配合繁琐的流程,甚至在某些地方,家属的陪护被视作“干扰”或“负担”。为什么?因为医疗资源有限,管理压力大,制度设计缺乏人性化的考虑。医院的“硬性规定”似乎成了“铁律”,而那些温暖的细节,却成了“奢侈品”。 你是否曾经在医院门口看到过:排长队等待挂号的老人、抱着孩子的年轻母亲、焦急等待的中年男子……他们的脸上写满了疲惫和无奈。有人说,医院是“生命的守望者”,也是“人性的试金石”。但当制度的冷漠与效率的追求占据上风时,人的温暖似乎变得越发稀缺。 那么,为什么这家医院能做到如此“人性化”?背后隐藏的,是管理者对“人文关怀”的理解,还是对社会责任的担当?我相信,更多的医护人员和管理者,心中都藏着一份善意,但现实的压力让他们无奈叹息。 这不禁让人思考:我们需要的不仅仅是一家“人性化”的医院,更需要整个医疗体系的变革。只有制度的创新,流程的优化,才能让“人性化”不再是个别医院的特例,而成为行业的标配。 在这场变革中,公众的声音尤为重要。我们每个人都应该成为“医疗改革”的推动者。或许,你我都曾在医院里感受到那份无助与无奈,也许我们也曾为一份温暖而感动得热泪盈眶。 这篇文章,不是为了批判,而是希望唤醒更多人的关注。我们期待,未来的医院,不仅仅是“生命的守护者”,更是“人性光辉”的舞台。让每一位病人、每一位家属,都能感受到那份来自制度深处的温暖。 因为,只有当制度真正“以人为本”,我们才能在面对生命的脆弱时,心存希望,感受到那份来自社会最深的善意。 那么,你是否也曾在医院里遇到过这样温暖的瞬间?你对目前医疗制度的改善,又有怎样的期待?欢迎在评论区分享你的故事,让我们共同为一个更有人情味的医疗环境努力!一你见过医院过道的加床吗?