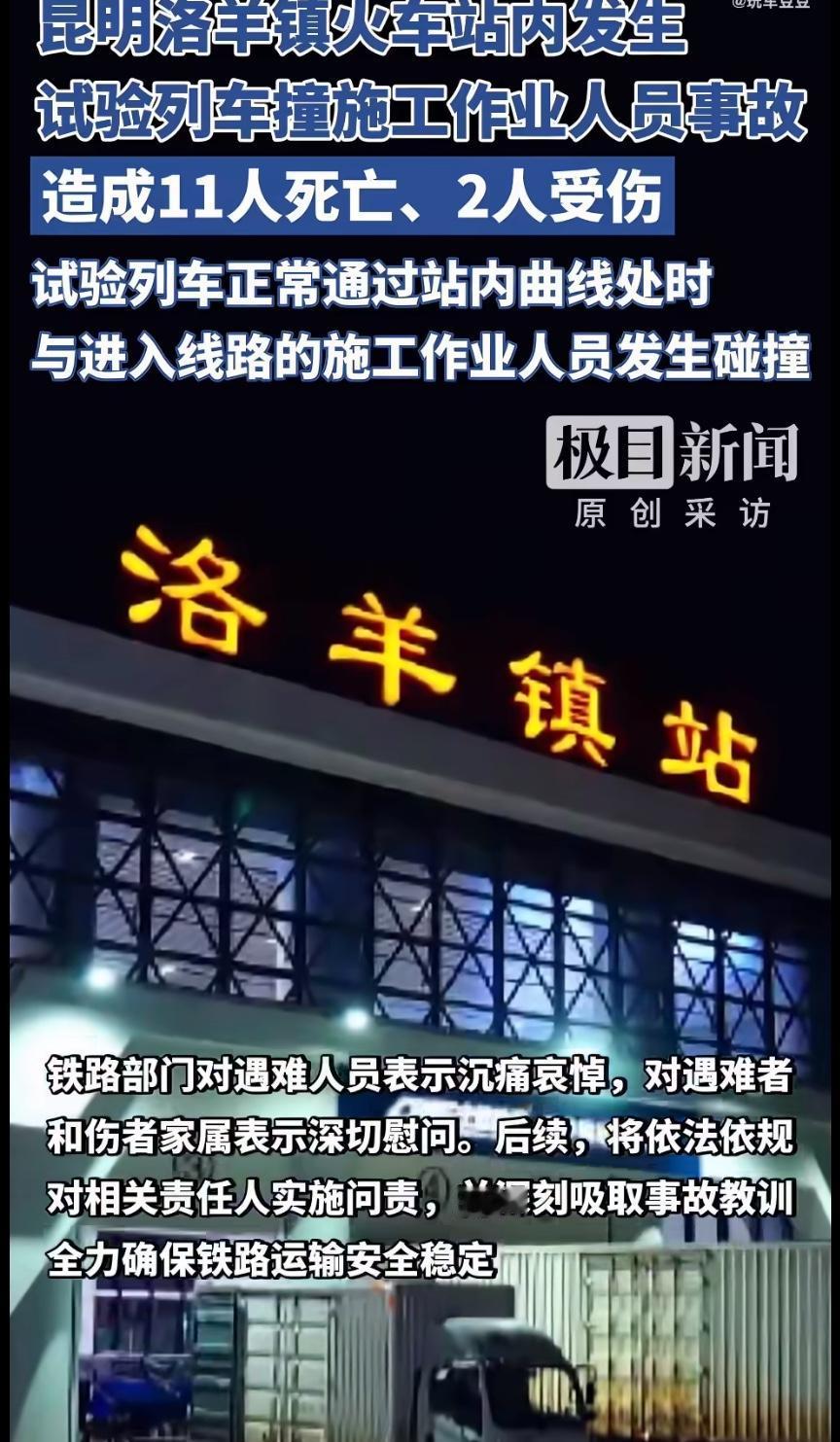

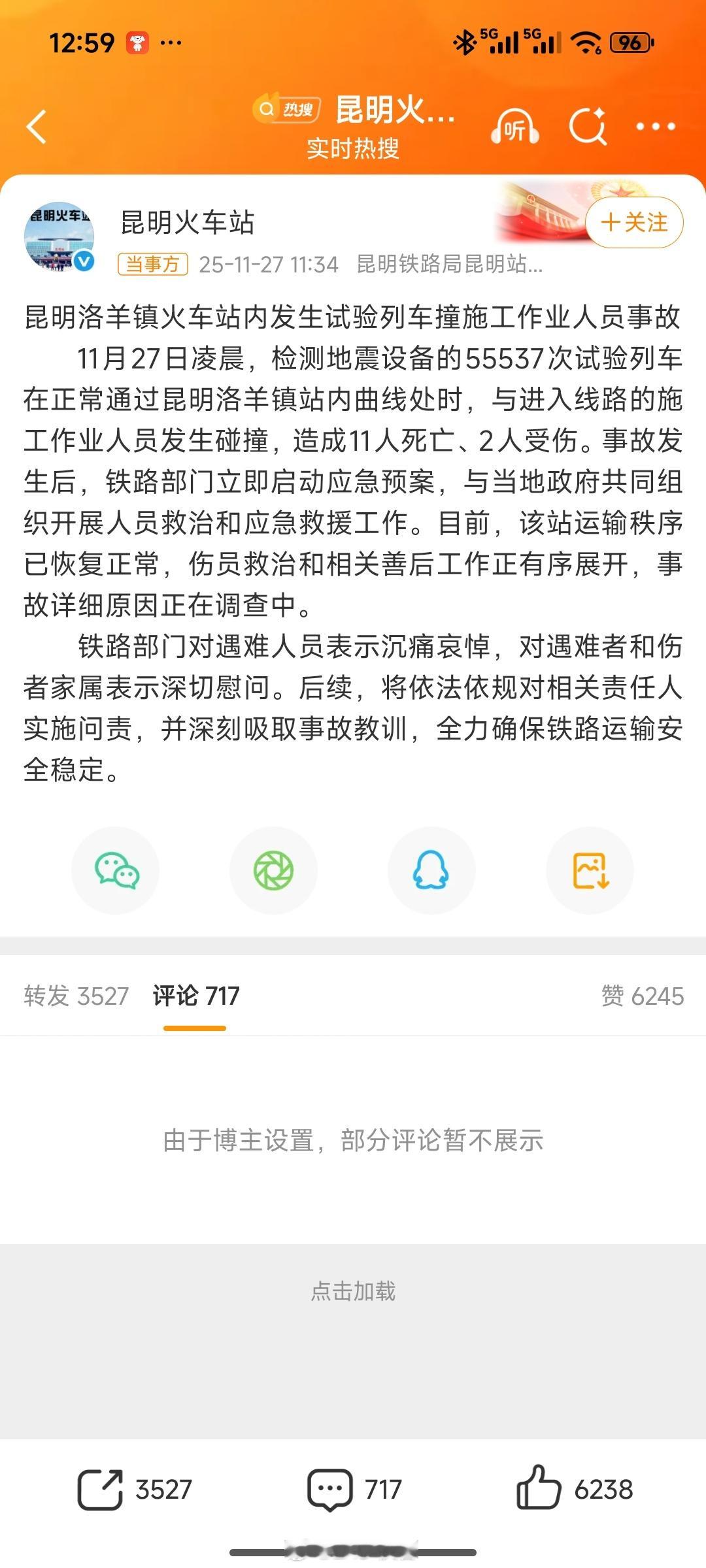

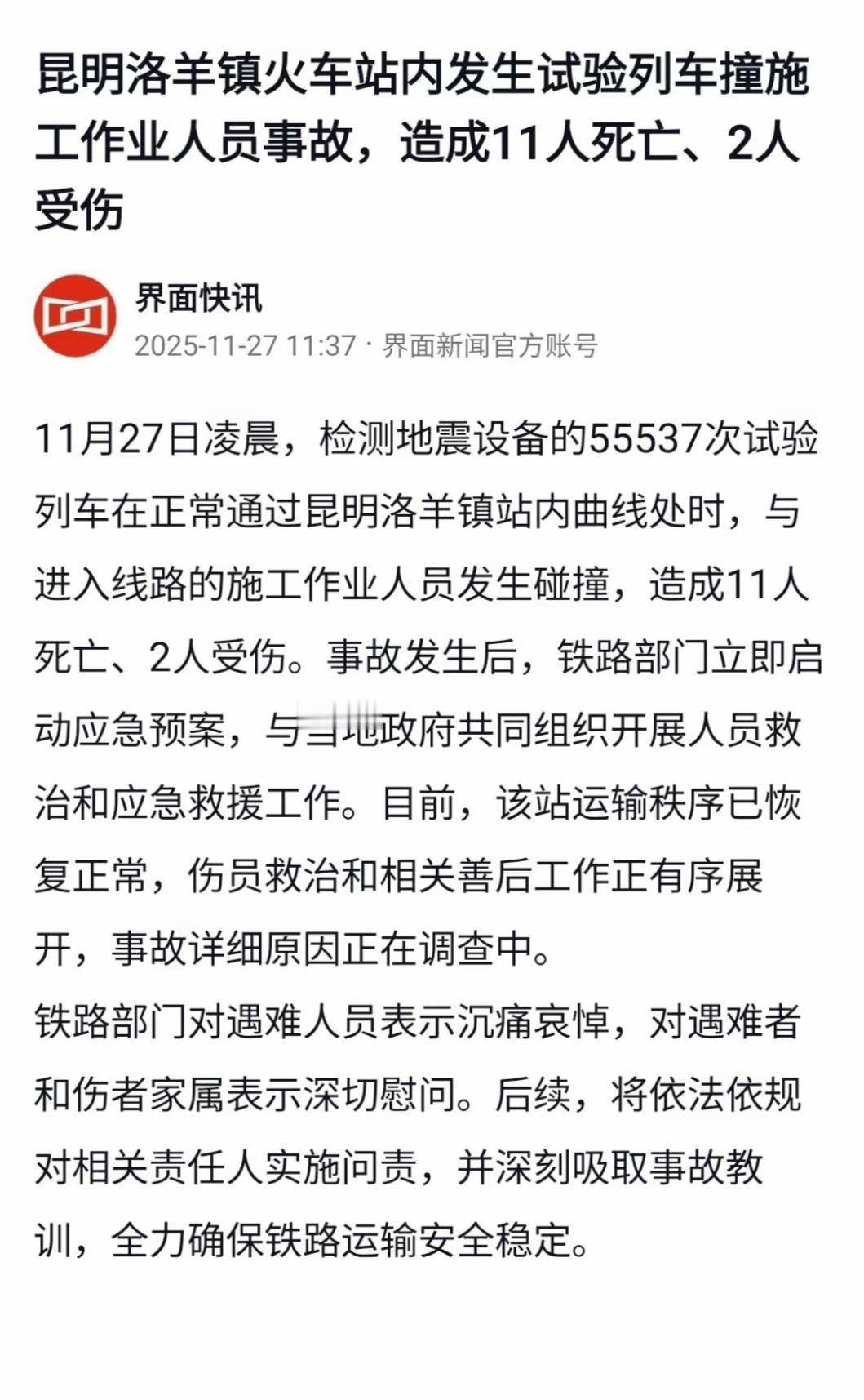

凌晨三点的昆明洛羊镇站,寒雾还未散尽,55537次试验列车正以规定速度通过曲线段,车灯突然照见轨道上影影绰绰的人影。刺耳的刹车声划破寂静,但惯性仍将列车推向那群身着反光背心的施工者——这场本可避免的碰撞,最终以11条生命的戛然而止,在晨曦中刻下血色印记。据铁路部门通报,这11名遇难者是来自云南昭通的农民工,平均年龄42岁,本该在凌晨完成换轨作业后回家,却永远倒在了铁轨旁。 这起事故像一把手术刀,精准剖开了铁路施工安全的致命漏洞。首先,施工管理的“三重防线”全线失守。按照《涉路施工安全评价技术规范》,铁路施工必须执行“调度命令-现场签认-监护到位”流程,且施工时段与列车运行需保持至少30分钟间隔。但网传信息显示,这次施工队竟提前约90分钟上道,调度命令系统里根本没有相关登记记录。这背后是施工单位抢工期、调度沟通失效还是安全培训缺失?更讽刺的是,就在事故前10天,昆明地铁4号线刚以95.8分通过国家级服务业标准化试点验收,创下“连续安全生产1800余天”纪录——光鲜数据与惨烈事故的巨大反差,像一记耳光扇在“形式主义安全”脸上。 其次,试验列车的监管盲区被彻底暴露。此次涉事的55537次列车是“非载客试验列车”,其运行调度是否纳入常规安全监管体系?《铁路安全管理条例》对试验列车的线路使用审批、预警机制等规定仍较模糊,这种“灰色地带”让施工方与列车调度的协同预警机制形同虚设。有专家痛心指出:“当抢工期的压力遇上形同虚设的监管,当生命成本让位于进度要求,事故不过是时间问题。”更令人揪心的是,昆明并非首次发生轨道交通安全事故——2013年地铁“1·8”脱轨事故、2024年渝昆高铁架桥机倒塌事故,同一地区、同类问题反复出现,安全教训为何总要用生命来换? 这11条生命换来的警钟,该敲醒谁的麻木?对施工单位而言,安全不是“应付检查的纸面文章”。抢工期不能以生命为代价,安全培训不能走过场,调度命令不能当儿戏。对监管部门来说,别让“双确认”机制沦为摆设。试验列车与施工交叉作业时,必须实现“调度命令-现场签认”的双重确认,绝不能给违规操作留缝隙。对每个普通人而言,安全是回家最近的路。那些散落在铁轨旁的安全帽、扳手和撬棍,曾是工人们谋生的工具,如今却成了家属的泣血记忆——他们中有孩子的父亲、父母的依靠,平均年龄42岁的他们,本不该以这种方式结束生命。 事故发生后,铁路部门承诺“依法依规问责”,应急管理部已派出工作组赶赴现场。但问责不是终点,而是安全重生的起点。有网友算过一笔账:11条生命背后是11个家庭的破碎,平均每个家庭失去主要经济支柱,未来十年将面临医疗、教育、养老的多重压力。我们不能让悲剧重演,必须从制度上堵住漏洞:比如强制试验列车运行时段与施工“天窗期”完全隔离,比如给施工人员配备实时定位预警设备,比如建立“调度命令-现场监护”的双人复核制。 评论区想问问大家:你认为铁路施工安全管理中,最该强化哪个环节的管控?是严惩抢工期的施工单位,还是完善试验列车的监管法规?或者,你有亲人在铁路施工一线,有什么安全建议想对他们说?说出你的观点,或许能推动安全制度的真正落地。毕竟,每公里铁轨下都埋着安全的底线,而守护这条底线,需要每个人的努力。 (案例来源:中国新闻网)