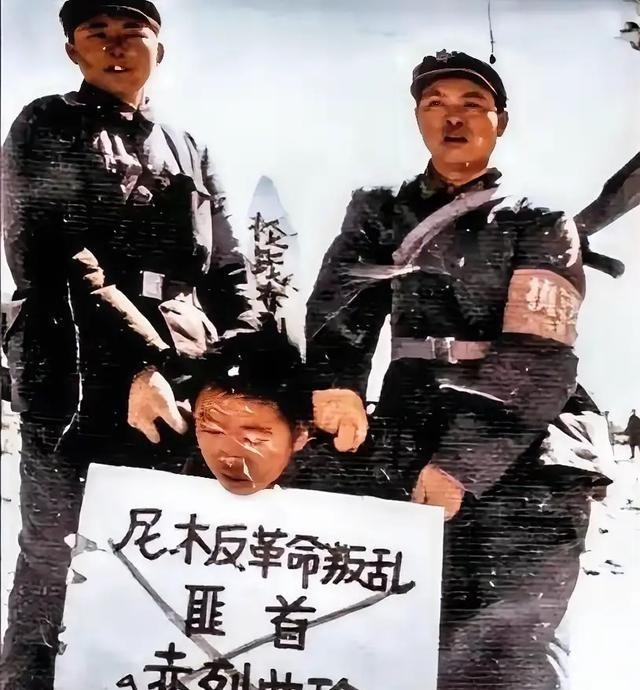

1962年杜聿明参加国庆,看见一中将大惊失色:16年前你不是死了吗? 事情得回溯到1946年的东北。那会儿的杜聿明,可是威风八面,手握美械装备的精锐,那是真的要把东北民主联军一口吞下的架势。 当时的吴瑞林是谁?他是辽南军区独立师的师长。听着名头挺大,其实手里的家伙事儿跟杜聿明比起来,基本就是“烧火棍对大炮”。 1946年10月,杜聿明盯上了吴瑞林驻守的大石桥。老杜这人打仗有个特点,喜欢“以势压人”,上来就是重炮洗地,飞机轰炸,主打一个富裕仗。在他的战术板上,吴瑞林的独立师就是案板上的肉,想怎么切怎么切。 这时候,最有意思的博弈来了。 如果吴瑞林跟杜聿明硬刚,那肯定就是真正的“灰飞烟灭”了。但吴瑞林这人,那是从红军时期一路摸爬滚打过来的“老狐狸”。面对杜聿明的铁桶合围,他玩了一招“化整为零,金蝉脱壳”。 这招有多绝?他并没有大规模突围,因为那样目标太大,容易成活靶子。他把部队拆成了无数个小股力量,利用对地形的熟悉,像水银泻地一样,从杜聿明大军的缝隙里流了出去。为了迷惑敌人,他还特意留下了两个连队,制造主力还在死守的假象,甚至故意遗弃了一些损坏的枪支和带血的军装。 杜聿明的部队冲进阵地一看,人早就跑空了,就剩下一地狼藉。按理说,没抓到主官,没看见主力尸体,这就是作战失败。但在当时的国民党军界,这就成了个必须要圆的“场面活”。 底下的师长、团长们一合计:这要是如实上报“让共军跑了”,杜长官还得骂娘,搞不好还得撤职查办。咋办?编呗! 于是,一份绘声绘色的战报送到了杜聿明案头:我军经过浴血奋战,全歼辽南独立师,击毙匪首吴瑞林,尸体虽面目全非但确认为其本人无疑。 杜聿明信了吗?他不得不信,或者说他潜意识里愿意信。那个年代的国民党高层,太需要胜利来装点门面了。 这种“战报文学”在国军系统里简直就是流行病,从连长骗团长,团长骗师长,最后一直骗到蒋介石的日记里。 于是,南京那边大肆宣传,杜聿明领了功,蒋介石发了奖金,大家都挺高兴。唯独吴瑞林本人不知道,自己已经在敌人的报纸上“壮烈”了一回。他这会儿正带着队伍在山沟里修整,准备给杜聿明憋个大招呢。 时间一晃到了1962年。 这时候的杜聿明,心态已经完全变了。他在功德林战犯管理所待了十年。这十年,对他来说,比在战场上受到的震撼还要大。 特别是在抗美援朝期间,当他得知志愿军把装备精良的美国人打回了三八线时,这个信奉“唯武器论”的半辈子军人,世界观崩塌了。他开始明白,当年的失败,真的不是运气不好,而是从根子上就输了。 所以,当他在天安门城楼上看到吴瑞林时,那种“大惊失色”,除了对“死人复活”的生理性惊恐,更多的是一种历史维度的羞愧。 两人的对话特别有画面感。 杜聿明瞪大眼睛问:“你……你不是在辽南阵亡了吗?” 吴瑞林哈哈大笑,握着老杜的手说:“那是你们的战报让我死了一回,我这不好好地活着嘛!” 这一刻,杜聿明眼里的“鬼”,其实是他过去那个虚假系统的具象化嘲讽。 咱们现在回头看这段历史,会发现这个乌龙事件极具讽刺意味。 它揭示了一个深刻的道理:一个组织的溃败,往往是从信息链的崩坏开始的。 国民党军队后期之所以兵败如山倒,很大程度上是因为上下级之间失去了信任纽带。下级为了保官位欺瞒上级,上级为了保面子欺瞒中枢,最后大家都活在幻觉里。 反观吴瑞林和他的独立师,哪怕被打散了、打残了,只要建制还在,只要信念还在,就能聚是一团火,散是满天星。后来这支部队被编入42军,在朝鲜战场上更是打出了威名。 杜聿明晚年其实挺可爱的。他没有回避这段尴尬,反而经常拿出来自嘲。这说明什么?说明他真正放下了。一个敢于直面自己过去愚蠢的人,才是真正获得了新生。 在1962年的那个国庆节,杜聿明看到的不仅仅是一个活着的吴瑞林,他看到的是一种更有生命力的制度,一种实事求是的精神。他发现,原来不靠谎言和粉饰,人可以活得这么坦荡有力。 如今我们聊起这段往事,可能觉得像个段子。但对于当事人来说,那是无数鲜血和命运交织的沉重一页。 杜聿明的“大惊失色”,惊醒的是那个旧时代的迷梦。而吴瑞林的“死而复生”,昭示的是那股打不烂、拖不垮的精气神。 这就像两个时代的缩影,在天安门城楼上完成了一次无声的交接。一个代表着过去那种虽然装备精良但内部腐朽的旧军队,另一个代表着虽然起步艰难但生机勃勃的新生力量。 这事儿给咱们现代人也有个提醒:别太迷信那些漂亮的PPT和数据报表,有时候,真实的生存能力,往往藏在那些看不见的角落里。 就像吴瑞林,人家不需要在战报里活着,人家是在战场上实打实地活着。