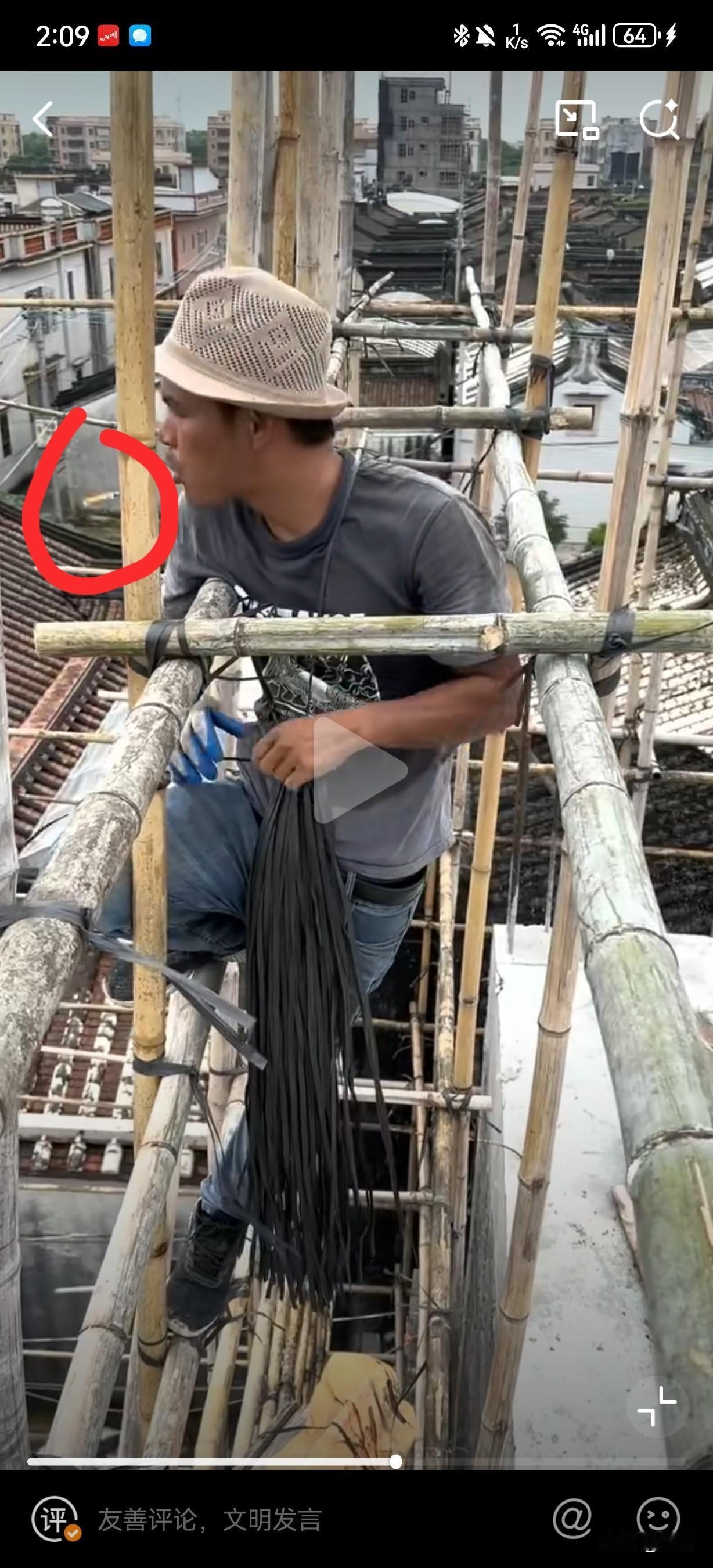

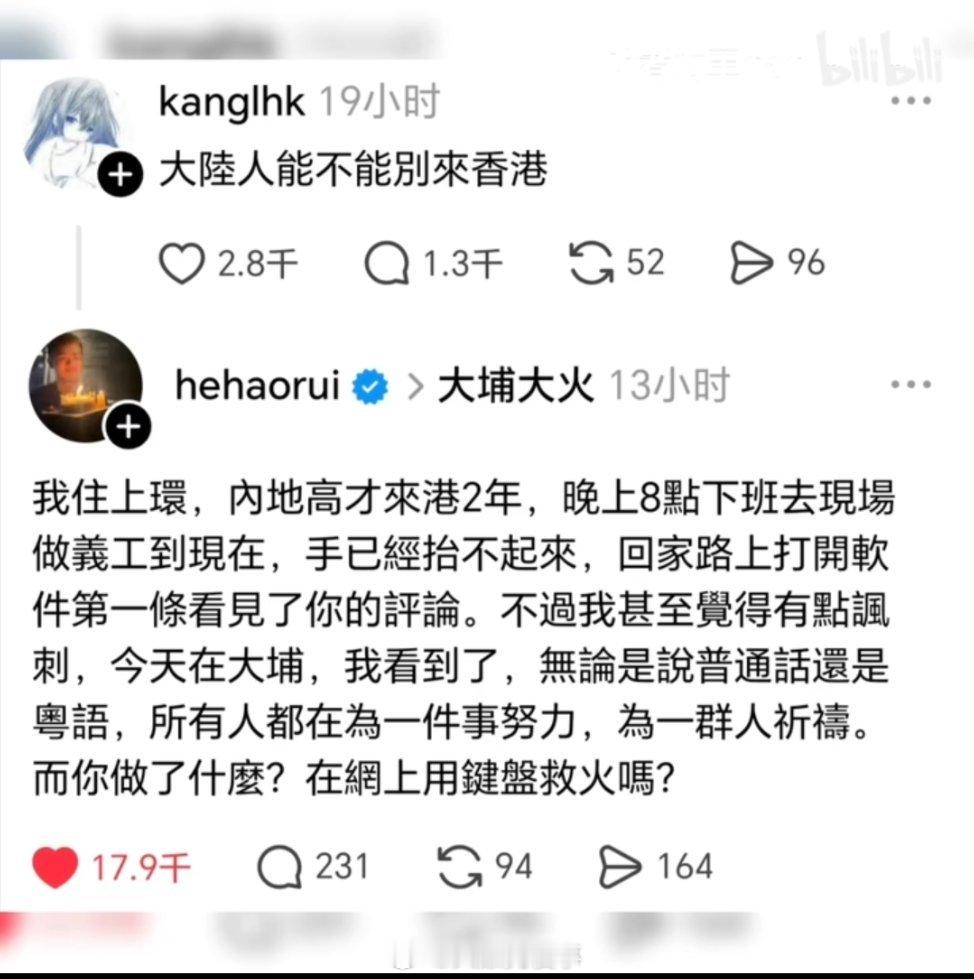

香港真的该与大陆接轨了,GDP那么高的一个地方,竟然还在用竹制脚手架。 在这座号称国际金融中心的城市,摩天大楼外包着的不是钢管,而是密密麻麻的竹棚,这种材料价格并不比钢管便宜,耐久性和安全性更是天差地别,却在香港依然大规模使用。 原因很简单,这里的脚手架市场被一个名为“猪空架协会”的利益集团牢牢掌控,他们用所谓“传统技艺”和“环保理念”包装自己,不容现代化安全标准进入,一切只为守住自己的利益。 类似的故事在日本和韩国也存在,行业协会打着保护旗号,其实是在绑架公共利益、漠视人的生命。 在这种逻辑下,工人的安全不过是财务表上的一个可控成本,市民的风险只是概率数据,发生事故也不会像大陆一样引发行业整顿,责任人也不会因此下台,工人依旧得在几十层高的竹架子上悬空作业。 这不是技术问题,而是价值观的偏差——资本被摆在第一位,人的生命只能被量化。 如果说竹棚架是香港安全隐患的缩影,那么高昂的楼宇维修费就是另一个令人头痛的现实。一次外墙修缮,每户可能要交十五万到二十万港币,这个数字在大陆很多城市足以付一套房子的首付。 更奇怪的是,当局还鼓励整栋楼同时施工,说是节约成本,但实际反而让业主无法规避高支出,相比之下,大陆不少老旧小区由政府兜底改造,居民尤其是老人往往不必负担费用。 这背后是两种截然不同的态度——一个是精算逻辑,把人当经济单位;一个是人本逻辑,把人当真正的生活主体。 香港的高收入并不意味着高质量生活。很多人下班回到家,面对的只是逼仄空间和密密麻麻的楼墙,空气浑浊、绿地稀缺,这种状态更多是生存而非生活。 类似密封式居住模式,新加坡和一些欧美环保楼也在普及,本质都是把人高密度塞进有限空间里而大陆的许多中小城市却能看到双向八车道和宽敞广场,这不仅是基础设施问题,更是一种生活尊严的体现。 西方经济学强调资源稀缺,用来解释高房价和拥挤环境的合理性,大陆的实践却刷新了这种思路——土地是用来改善民生的,而不是垄断盈利的工具。 八万多座水库、村村通水泥路,可能在西方账本上是低效投资,但在大陆,它们是几代人赖以生存的生命线,是连接贫困与希望的血管。 那场烧毁竹棚的火灾,揭开了香港光鲜外表下的另一面——盲目坚守落后传统,让资本逻辑凌驾于人之上,如果所谓的接轨只是把物价和房价推向世界高位,却忽略了人的安全与尊严,那不是进步,而是倒退。 你觉得香港要迈出这一步,最该先动哪里?欢迎在评论区留下看法。

用户10xxx98

<钢铁架就没利益了