标点符号在书写和阅读中有着重要的作用,如果没有标点符号来断句,在阅读上就会产生很大的困扰。同一句话,不同人阅读,其含义也会有不同的理解。

比如清代赵恬养的《增订解人颐新集》中,就有一句极具争议性的话:“下雨天留客天留我不留”。

这句话该如何理解?

“下雨天,留客天,留我不?留!”---表示留下客人。

但本意却是“下雨天留客,天留我不留!”---表示不想留客。

可见,不同的断句不仅会产生歧义,甚至还会与作者原本的想法背道而驰。

而现代标点符号的正式使用仅仅在近几百年以前,那么古人在阅读的时候是如何断句的?

标点符号的演变其实早在秦汉之前,人们就已经发现了这个问题。

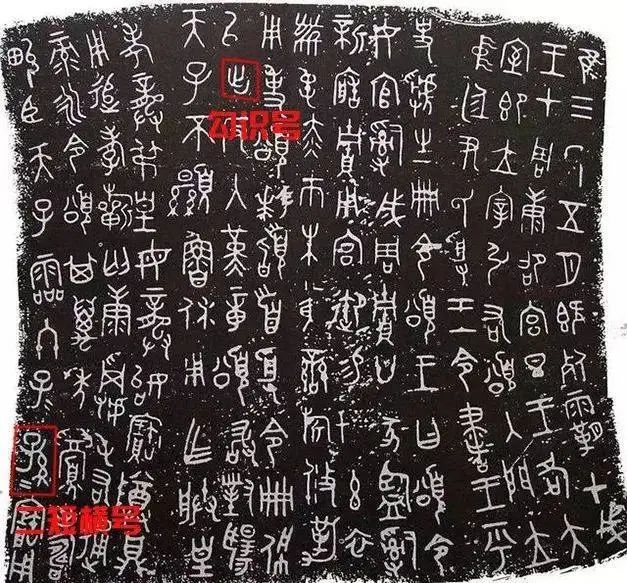

在发掘最早的甲骨文及秦代的云梦秦简中,就已经有了一些简单的符号,比如“竖、恒、曲、折”或留空等几种,为阅读者提供便利。

到了汉朝时,人们开始使用“句读(逗)”来区别文章内的句子和语气停顿。

于是此时的人们读书第一件事就是学习“句读”,《三字经》中就曾说道:“明句读,为学者”。

读书也不仅仅是跟着书本读,而是要加入自己的理解来断句。

作为老师,也首先要教会学生用“句读”,就像数学中首先要学会加减乘除一样,不然连文中表达的意思都理解不了,还怎么学习呢?

其实简单来说“句读”相当于如今句号和逗号的统称,就是“语绝为句,语顿为读”,文中语气停顿之处被称为“读(逗)”,而完整的一段则被称为“句”。

但是在汉朝时,符号的使用方面并不规范,使用的断句符号就有十多种。

如《史记•滑稽列传》记载:“(东方)朔初入长安,至公车上书,凡用三千奏牍。……人主从上方读之,止,辄乙其处,读之二月乃尽。”

其中“乙”就是一个句读符号。

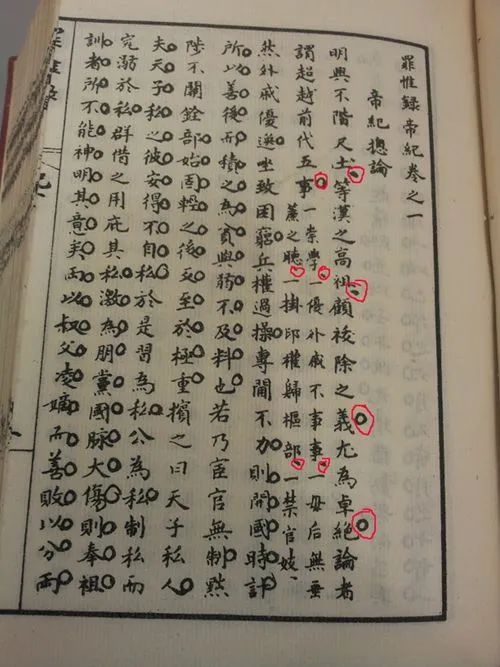

宋朝之后,人们在读书时开始使用红笔在书中语绝之处旁画圈,语顿之处旁画点来标记,后来使用鸡毛戳印泥盖圈。

《宋史•何基传》中记载:“凡所读,无不加标点。”

“标点”也叫做“圈点”,“可圈可点”一词就是这么来的,用来说明此人的作品已经留入史册,后人才可在上面圈和点。

到明朝后,部分书籍在写作之时就已经开始使用句读符号,以方便人们阅读,这样读者就不用在根据自己的想法来断句了。

甚至还出现了人名及地名的标注符号,也就是人名旁加一条直线,地名旁加双直线。

如今我们所使用的标点符号,就是在古代“句读”的基础上演变而来,再融合一部分西方的符号,就形成了如今我们所使用的各种标点符号。

所以说,古文在我们看来没有断句不好阅读,但古人们依旧在寻找各种办法来增加阅读的效率,这也是一个漫长的演化过程,也体现了我国古代的文化底蕴。