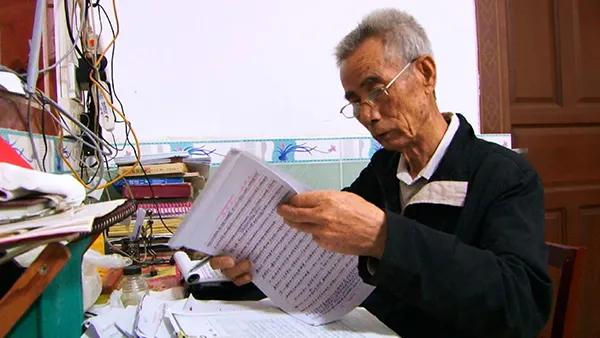

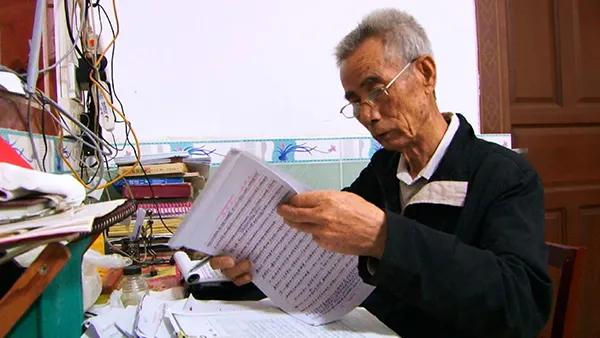

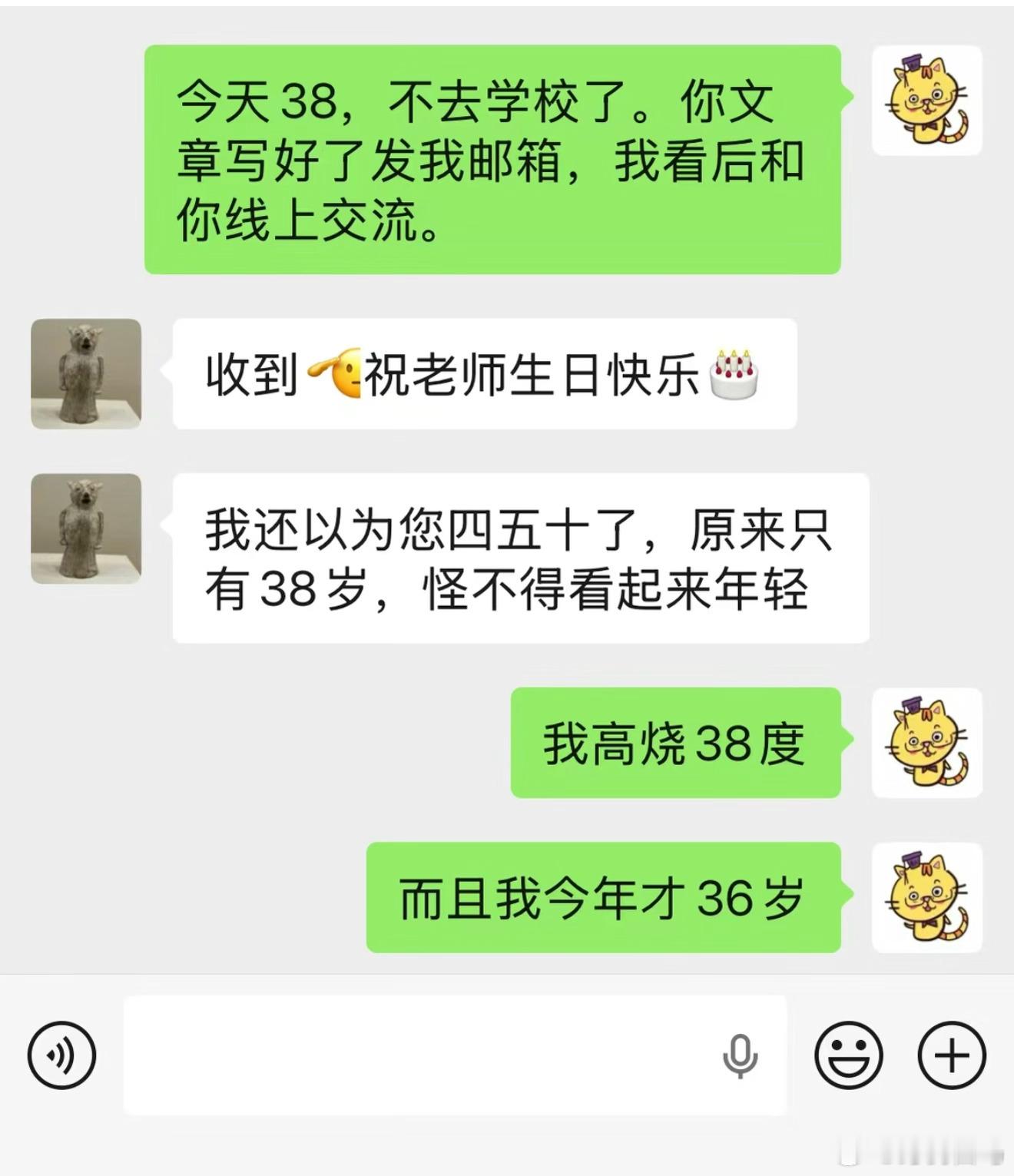

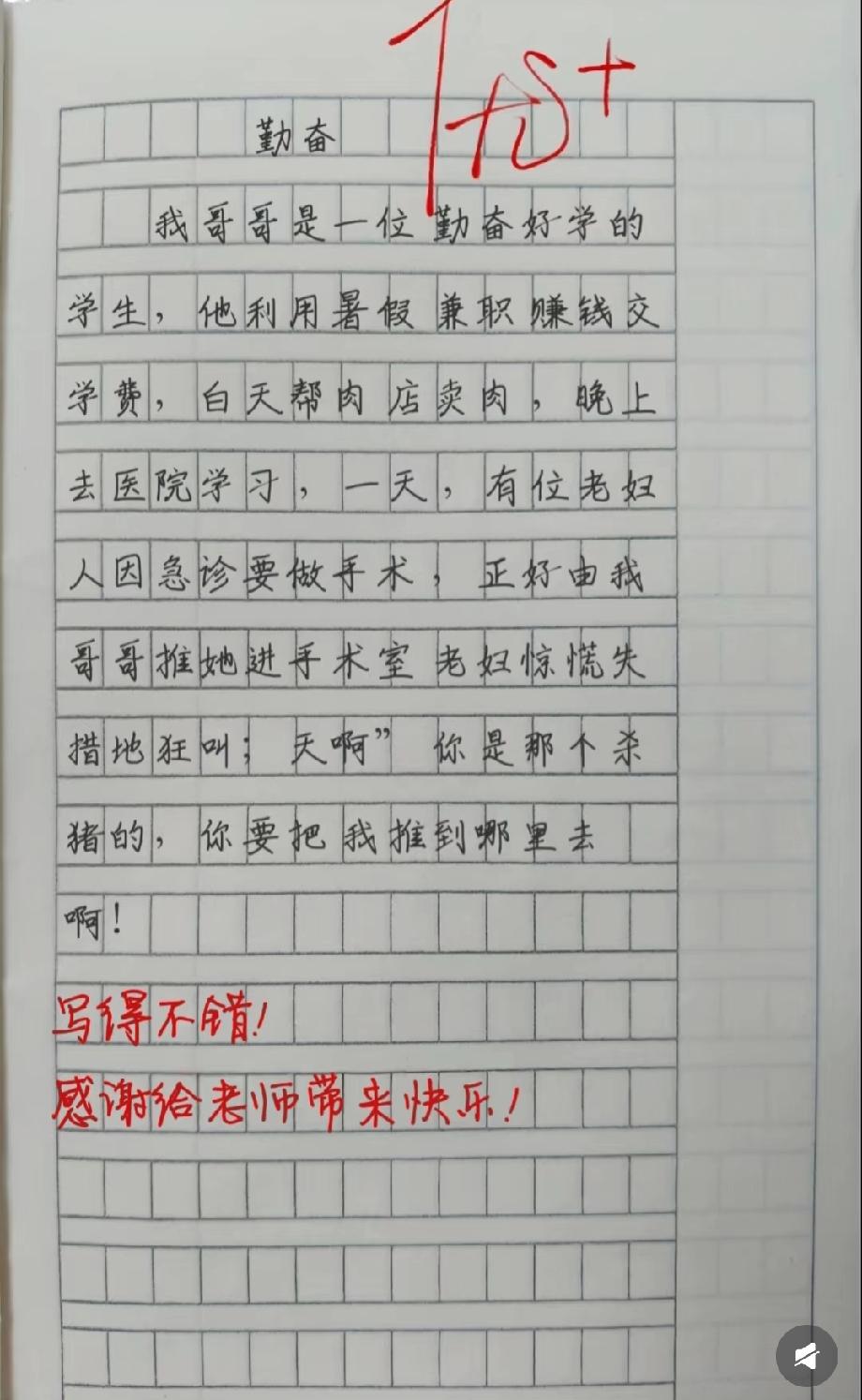

[微风]1966年,汪康夫正在办公室备课,却不想冲进来一群警察,正当他疑惑时,警察开口说道:“你涉嫌猥亵女学生!跟我们走一趟。” 1966年,那时的汪康夫心里只有两件事:教出几个大学生,闲暇时写写温暖人心的故事,可惜,原本想做执笔作家的他,后来这辈子写得最多的,竟是数不清的申诉状。 定罪的过程草率得让人脊背发凉,在那几张薄薄的判决纸背后,并没有医院的检查报告,没有体液鉴定,更没有任何物证。 哪怕是被定性为情节严重的“强奸”和“猥亵”,支撑这一毁灭性罪名的,仅仅是学校两名女教师的一份“谈话材料”,以及一份来自工作组的所谓社会调查。 就凭借这几页纸,十几名女学生的命运被强行在纸面上与这个男老师捆绑在了一起,荒诞的是,为了把罪证坐实,当年那两名女教师专门找班上的女生“谈心”。 这种谈话与其说是调查,不如说是一种心理诱导,甚至在多年后,那些长大了的学生回忆起当年的场景时,还能清晰地复述出那种令人窒息的荒谬感:“教导主任坚持说我被调戏了,我说没有,他说你有。” 但不管当事人如何否认,那两份来自第三方的“材料”还是成了铁证,仅仅经过了一次迅速的审判,甚至没给年轻的汪康夫留下多少反应时间,十年刑期的大门就对他轰然关闭。 哪怕他在狱中因为表现良好争取到了提前一年出狱的机会,那个意气风发的文学青年也早已死在了1966年的夏天,走出来的,是一个背负着“强奸犯”污名的“罪犯”。 在最困难的时候,唯一能让人看到希望的,竟然是一段不被看好的婚姻,33岁那年,他在父母的坚持下成了家。 这本就是两个苦命人的搭伙过日子,妻子起初甚至是为了还债才嫁给了这个有着不堪案底的男人,可朝夕相处是骗不了人的,汪康夫的温良恭俭让妻子无论如何也无法将枕边人与卷宗里的那个恶魔联系起来。 当她在深夜看到丈夫一遍遍伏案书写申诉材料,并在得知真相后泪流满面时,这个原本陌生的女人成了汪康夫最坚定的盟友,从那时起,证明清白不再是他一个人的孤军奋战,而是一个家庭对抗命运的唯一支柱。 更为讽刺的是,“受害者”们并不认可这个判决,随着时间推移,当年的小女孩们长大成人,那些曾经被教导主任“强行认定”的受害情节,在成年人的良知面前显得如此苍白,当汪康夫试图寻找她们时,除了一位已经离世、一位失联外,其余当年的“证人”纷纷站了出来。 她们写的信件堆在一起,内容出奇地一致:根本没有发生过那样的事,那是普普通通的师生情谊。班长甚至自发联络了多名当年的同学,收集了大家的证言信件,亲手交到了汪康夫手中。 然而,现实往往比小说更缺乏逻辑,当这些充满温度的、活生生的澄清信件在1987年被递交上去时,换回的却是冷冰冰的四个字:“串供嫌疑”。活人的声音,竟然抵不过二十年前那几张由旁人代笔的谈话记录。 司法程序在随后的几十年里仿佛陷入了一个死循环,江西台的节目播出了,舆论沸腾了,律师介入了,但汪康夫面前的那堵墙依然纹丝不动,最令人绝望的瞬间发生在2020年,在律师协助下再次申诉时,检方居然以“调不到当年卷宗”为由终止了审查。 这就陷入了一个逻辑怪圈:当你要求查清真相时,他们说卷宗找不到;可当你在2022年再次向高院申诉时,驳回的理由却是“基本事实清楚,证据充分”。如果卷宗都没了,那个清楚的“事实”又是依据哪一张纸呢?工作人员的不耐烦、多次的驱赶,并没有让这个心脏已经严重衰竭的老人停下脚步。 如今,80多岁的汪康夫早已不是为了所谓的名利或赔偿在奔波,即使医院的病危通知书一次次下达,他嘴里念叨的依然是那个最朴素的愿望。 他不怕死,但他怕脏着身子死,他不能让“强奸犯”这三个字刻在自己的墓碑上,更不能让这段莫须有的罪名成为孩子们以后人生的污点。 有人劝他放弃,毕竟半个世纪都过去了,那所谓的10年牢狱之灾也早就结束了,但在汪康夫的世界里,牢笼从未消失,只要那张写着“无罪”的裁定书没有下达,他就依然被困在1966年那个充满偏见的办公室里,从未离开。 参考:澎湃新闻失语者汪康夫的半生「遗言」