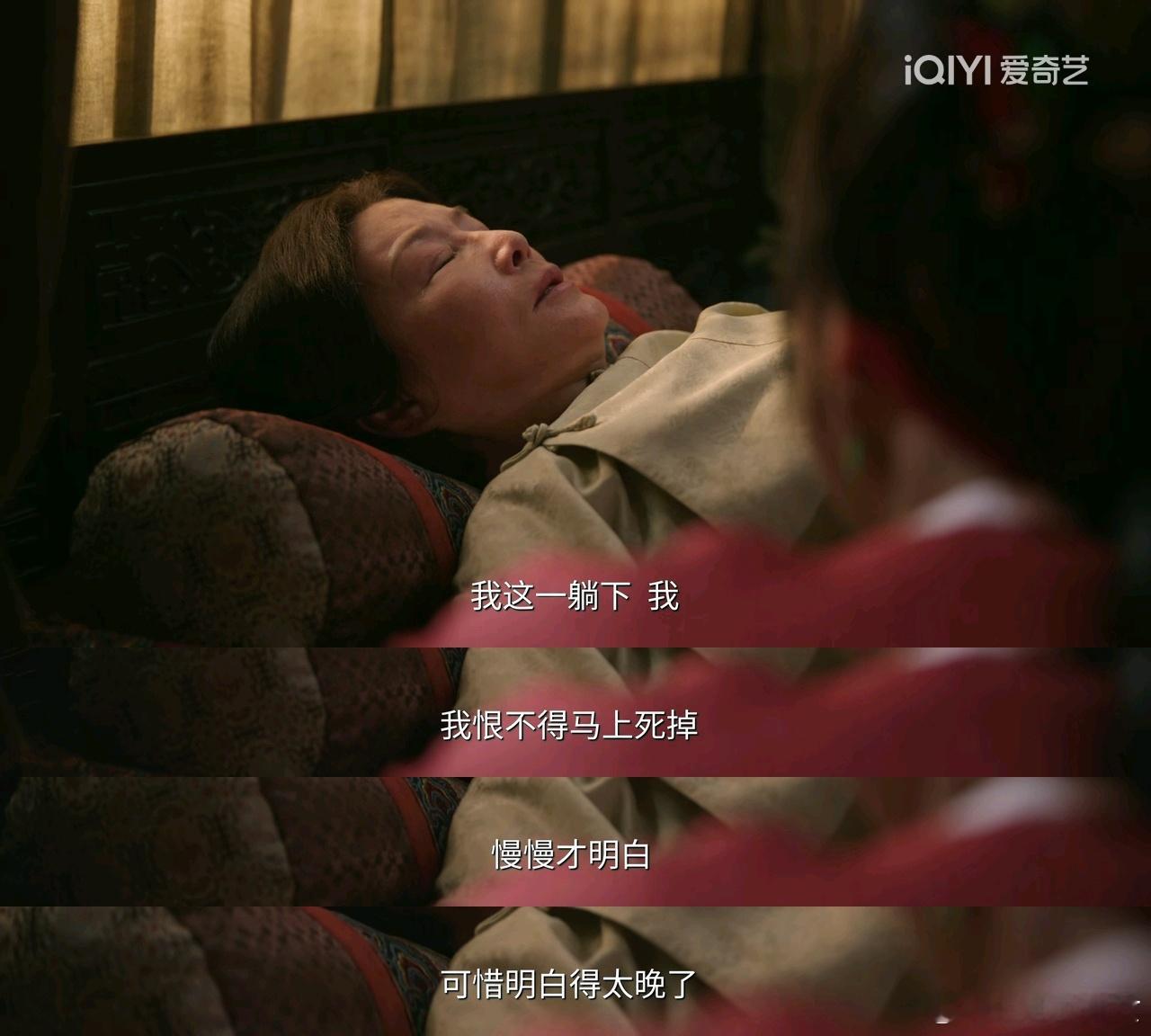

明知是瑞麟做局, 为啥李万堂和古母见了一面后,还是气晕过去了呢?答案就藏在当年写给古母的一首鬼诗里。 古母推开茶室门时,李万堂正端着茶杯的手猛地一颤,滚烫的茶水溅在青缎马褂上,洇出一小片深色痕迹。 他盯着眼前鬓角染霜的妇人,喉头滚动了两下,那句排练过无数次的“夫人安好”卡在齿间,最终只化作一声几不可闻的叹息。 没人知道,二十年前那个雪夜,他在古家后院的梅树下,曾将一张写满诗句的宣纸塞进古母手中。 “人生烛上花,光灭巧妍尽”——这十个字,如今像淬了毒的针,密密麻麻扎进他心口。 当年的李万堂还是个穷书生,空有一腔才学却连进京赶考的盘缠都凑不齐。李家老爷子看中他的文名,提出入赘便能继承半数家产时,他在祠堂跪了三天三夜,出来后对着古家的方向磕了三个响头,转身走进了李家大门。 他以为自己早把过去连根拔起,用权力和财富筑起高墙,将那个会写诗、会心动的穷书生彻底埋葬。 瑞麟却偏要掘开这坟墓。 这个在江南盐业翻云覆雨的老狐狸,早就看穿了李万堂那身光鲜皮囊下的软肋——文人那点刻在骨头里的“礼义廉耻”。 他故意让下人在李万堂耳边念叨“古家娘子近来常去城隍庙烧香,说是惦记着故人”,又“恰巧”安排两家在茶楼偶遇,连古母今日穿的月白衫子,都是当年李万堂最爱的颜色。 李万堂不是没察觉。 当古母轻声问“先生可还记得那年梅花开得正好”时,他甚至能听见瑞麟在隔壁雅间里茶杯碰撞的轻响。 可他控制不住。控制不住眼前浮现出古母当年为他缝补衣衫的侧影,控制不住想起自己临走前说“待我功成名就,必不负你”的誓言,更控制不住那股混杂着愧疚、悔恨与无奈的情绪,像潮水般涌上来。 若他当年肯放下那点“金榜题名”的执念,甘心做个教书先生,今日是否就不会被人捏住七寸? 瑞麟算准了,李万堂这种把“风骨”二字刻在墓志铭上的读书人,最受不了的就是“背叛”二字——哪怕背叛的是二十年前的自己。 古母或许不懂这其中的弯弯绕绕,她只是想问问,当年那个说要带她看长安花的少年,怎么就变成了如今这副眉眼疏离的模样。 可这份纯粹的惦念,在瑞麟的棋局里,成了最锋利的刀。 李万堂眼前一黑栽倒在地时,脑海里闪过的最后一个念头,不是瑞麟的算计,也不是李家的家产,而是那张被雪水浸湿了边角的宣纸——原来有些债,躲了二十年,终究还是要还的。 那首诗不是写给古母的,是他写给自己的判词。