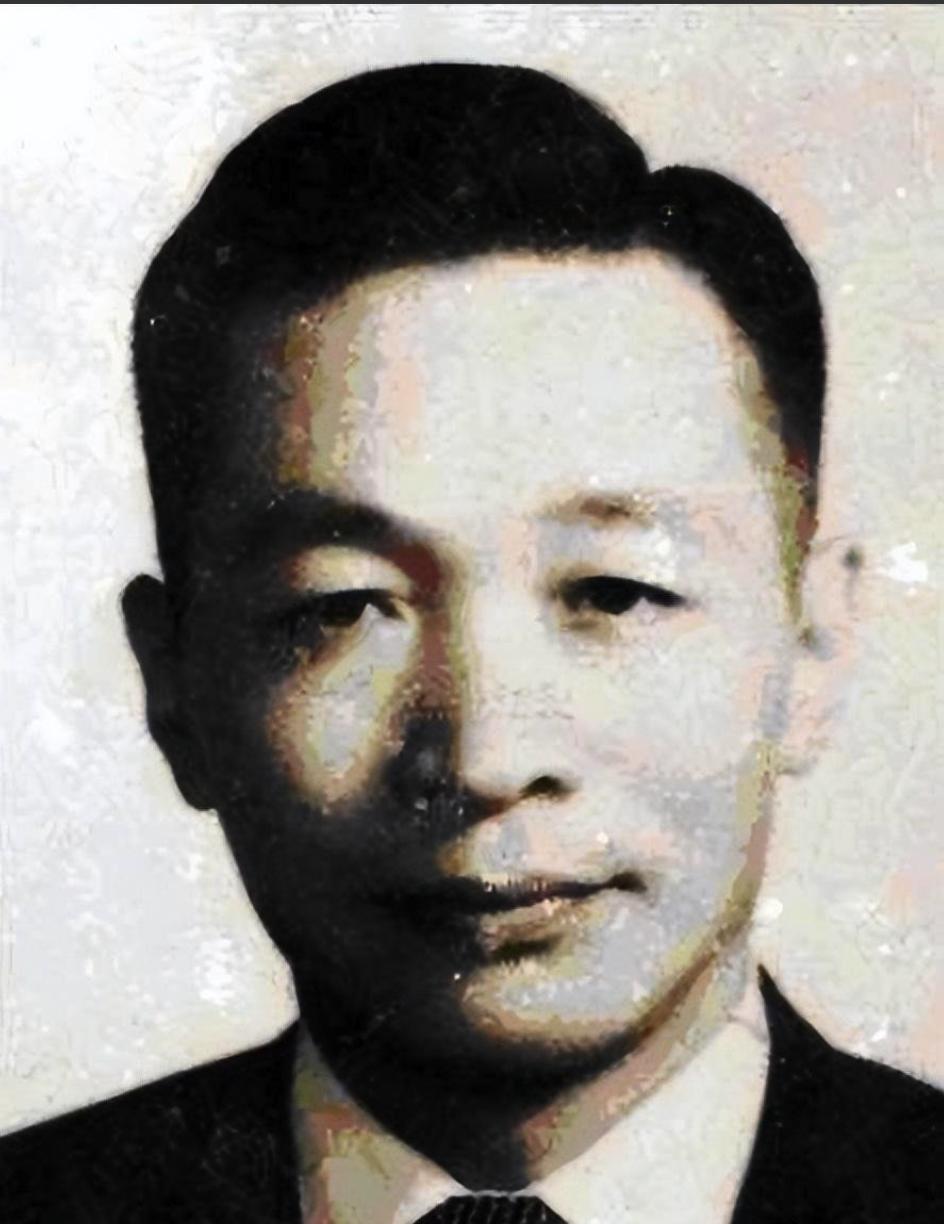

1940年代末的重庆,渣滓洞监狱是国民党秘密警察体系关押共产党地下工作者的要地。那里囚禁的不只是政治犯,还有许多被认定为政治威胁者。 行刑队拉动枪栓的金属撞击声,在清晨的雾气里格外刺耳。黄茂才被反绑双手,跪在潮湿的泥地上,他忽然用尽全身力气嘶喊起来:“我不是特务!我帮过江姐!我传递过消息!”那声音凄厉又绝望,穿透了刑场的寂静。围观的人群里响起一阵轻微的骚动,有人别过脸去。枪响了。 很多年后,当历史学者翻开泛黄的档案,当亲历者颤巍巍地讲述往事,这个在刑场上高喊“冤枉”的小人物,形象才逐渐清晰、复杂起来。他不是电影里那种脸谱化的凶神恶煞,恰恰相反,在渣滓洞众多看守里,黄茂才是个不起眼的“小角色”。他出身四川农家,读过几年私塾,为谋生路才进了警备司令部,阴差阳错被派到渣滓洞当记录员。用今天的话说,就是个“文职辅警”。 渣滓洞是什么地方?高墙电网,刑讯室里日夜传来惨叫,空气里永远弥漫着血腥和霉味。黄茂才最初也战战兢兢,按部就班地做着他的工作——登记名册,传递简单的物品。转变是在无声中发生的。 他负责的牢房里,关着一位叫江竹筠的女囚,狱友们私下都尊敬地称她“江姐”。这个女人和其他人不太一样,受过重刑,走路都困难,眼神却依然清亮坚定。她会对送饭的黄茂才轻轻说声“谢谢”,看到黄茂才衣服破了,甚至会提醒一句“天凉了,小心感冒”。 真正触动黄茂才的是一件小事。有一次,江姐悄悄托他带一张小纸条给隔壁牢房的难友,上面没有密信,只有用石头磨出的粉末画的一枝小小的梅花。黄茂才当时吓得手心冒汗,这可是杀头的罪过。 但他看着江姐苍白却平静的脸,鬼使神差地,把纸条塞进了袖口。后来他知道,那天是那位难友妻子的生日,梅花是他们夫妻的定情信物。在人间地狱里,这一点点人性的微光,让这个年轻的看守内心受到了前所未有的冲击。 他开始“睁一只眼闭一只眼”。难友们需要互通消息时,他会故意在走廊上多站一会儿;外面地下党组织设法送进来的少许药品和营养品,他会想办法转到最需要的伤员手里;他甚至偷偷帮一位有孕在身的政治犯,换过一床稍厚实点的棉絮。 他做这些事时怕得要命,知道自己是在刀尖上行走。但他忘不了江姐他们谈起未来新中国时,眼里那种灼热的光芒,那光芒和他麻木的日常生活格格不入,却有着奇异的吸引力。 重庆解放前夕,国民党反动派狗急跳墙,开始了震惊中外的大屠杀。黄茂才在那段混乱黑暗的日子里,侥幸脱身,逃回了老家。他以为,自己那些微不足道的“帮忙”,总算能抵消掉“伪警察”的罪过。 他太天真了。新政权建立初期,镇压反革命运动如火如荼,他渣滓洞看守的身份被揭发,这就是铁证。没人听他辩解,没人去核实他是否曾暗中提供帮助。在那个疾风暴雨的年代,他的故事显得太过渺小,他的身份标签压倒了一切。 于是,便有了1951年刑场上那一声石破天惊的“冤枉”。这声呼喊,被当时的行刑记录定性为“反革命分子的垂死狡辩”,迅速湮没在历史的尘埃里。直到上世纪八十年代,改革开放的春风吹遍神州,思想解放的浪潮推动下,许多历史案件得以重新审视。 几位当年从渣滓洞幸存下来的革命者,联名出具证明,回忆起那个“有点沉默、但心地不坏”的黄记录员,证实他确实曾多次冒险提供帮助。漫长的复查之后,人民法院最终撤销了原判,为黄茂才平反,宣告他无罪。可惜,这一天距他含冤饮弹,已过去了三十多年。 黄茂才的故事,给我们留下一个沉重的思考。历史不是非黑即白的简单画卷,人性更不是“好人”与“坏人”的标签所能概括。在时代的洪流中,有慷慨赴死的英雄,有卖友求荣的叛徒,也有大量像黄茂才这样,被裹挟其中、充满矛盾与挣扎的普通人。 他穿上那身制服或许只是为了糊口,却在极端的环境下,被另一种崇高的信仰所感召,内心善的种子悄然萌芽,并促使他做出了超越自身利益的危险选择。然而,历史的审判有时过于粗粝,未能甄别出那细微的灰度,酿成了悲剧。 当我们回顾这段往事,并非要为谁轻易翻案,而是为了理解历史的复杂性。它提醒我们,评价任何一个历史时期和其中的人物,都需要更细致、更立体、更富有人情味的视角。 黄茂才的平反,恰恰体现了时代的进步与法治的完善——敢于正视历史,有错必纠。从某种意义上说,江姐等人为之奋斗的新中国,也应该是一个能容纳讲述复杂故事、能甄别具体善恶的国度。 一个卑微小人物的悲剧命运,折射出的却是关于历史、人性与正义的大命题。在追求宏大叙事的同时,我们是否也曾忽略那些细微的叹息与无声的善行?这值得我们每一个人深思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 (本文部分史实参考自《新华每日电讯》对渣滓洞幸存者及历史档案的采访报道)