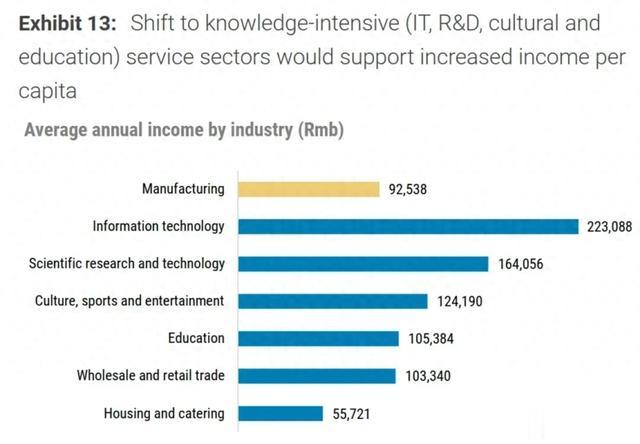

当外卖骑手平均月收入超过制造业技工时,这个经济信号值得每个国人深思。摩根士丹利最新报告捅破窗户纸:中国制造业年均收入9.2万元,仅为信息技术行业的41.5%,这种剪刀差正在撕裂消费升级的根基。

长三角某汽车零部件厂的张师傅算过细账:每月扣除五险一金到手6500元,不及在互联网公司做测试的侄女实习工资。这种收入鸿沟导致制造业留不住年轻人,车间里40岁以上员工占比已超六成。

但简单指责"制造业收入低"有失公允。全球产业链分工中,富士康代工苹果手机仅分得3.5%利润,这种国际分工体系下的价值分配失衡,才是中国制造难以突破的天花板。

转型阵痛中藏着曙光。苏州某数控机床厂转型工业互联网服务后,工程师年薪从12万跃升至25万,印证了"微笑曲线"理论:向研发和服务两端延伸才能捕获更大价值。

令人警惕的是,部分地方仍在重复低效投资。某中部县城两年新建三个汽车产业园,招商全靠税收补贴,这种"政绩工程"吞噬的不仅是土地资源,更是产业升级的时间窗口。

消费市场的冰火两重天更显魔幻。拼多多三季报显示县域消费增速是城市两倍,但客单价不足百元。这暴露出消费升级存在明显断层,廉价商品与高端服务之间出现真空地带。

社保体系的补短板迫在眉睫。当医疗教育支出占据家庭收入40%,谁敢放开消费?北京试点的"新市民安居基金"证明,每1元住房补贴能撬动3.5元消费,这种乘数效应值得放大。

文化消费的崛起带来新机遇。00后群体为虚拟偶像单曲付费率达37%,这种新型消费正在重塑市场格局。深圳某潮玩企业借助国潮IP,毛利率从18%飙升至52%,证明文化赋能制造业的威力。

产业升级不是非此即彼的单选题。佛山陶瓷企业将3D打印技术引入传统工艺,产品溢价提升300%仍供不应求。这种"硬科技+老手艺"的融合创新,开辟了制造业价值提升新路径。

人才流动的"堰塞湖"亟待疏通。杭州某智能制造企业开出百万年薪难觅算法工程师,而普通院校机械专业毕业生却在送外卖。教育体系与产业需求的错位,正在制造新的人才浪费。

转型期的阵痛终将孕育新机。当特斯拉上海工厂实现95%零部件本土化,这种产业链重构带来的价值提升,正在改写"世界工厂"的财富分配规则。每个螺丝钉里,都藏着产业升级的密码。

站在十字路口的中国制造,需要的不是悲情叙事,而是清醒认知。从代工组装到掌控标准,从人口红利到人才红利,这场价值链条的攀登注定艰难,但退路早已消失在来时的路上。