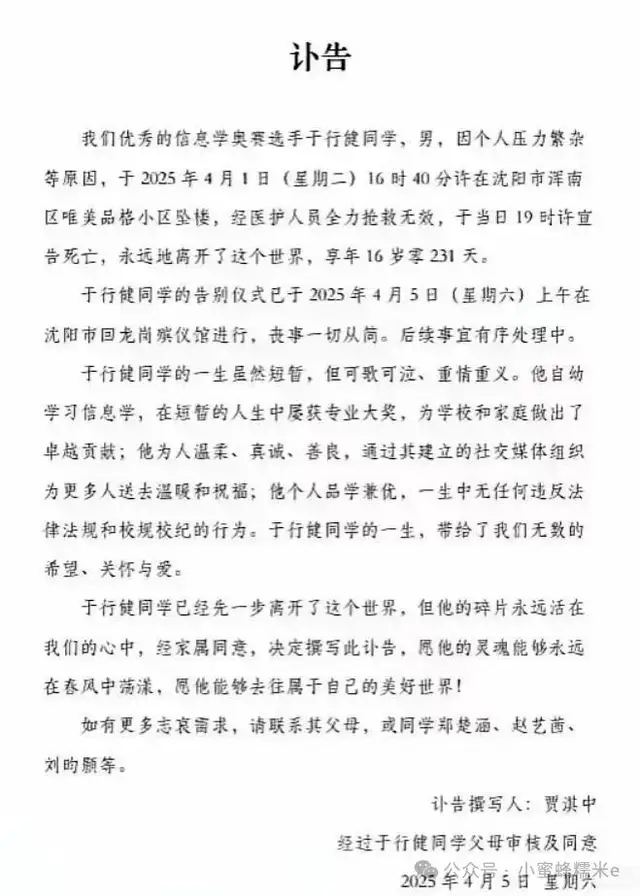

2025年4月1日,沈阳市某小区内传来一声闷响。16岁的东北育才学校高二学生于行健从高楼坠落,抢救时他本能地喊出“妈妈,我疼!救我!”——这成了他留给世界的最后一句话。这位曾包揽全国信息学奥赛银牌、金奖的“天才少年”,为何在人生看似巅峰的时刻选择结束生命?背后的故事,撕开了中国式精英教育的一道伤疤。

于行健的履历堪称“完美”。3岁展现数字天赋,5岁自学编程,初中时横扫省级竞赛前三名,初三便闯入全国赛。2023年,他以497分(满分500)斩获全国青少年科技教育成果大赛金奖;2024年以省队选拔赛第三名的成绩登上学校荣誉墙。他的日程表精确到分钟:清晨6点英语听力,7点半算法特训,午休仅15分钟……父亲称他“灵童附体”,却不知这光环是孩子用近乎自虐的方式换来的。

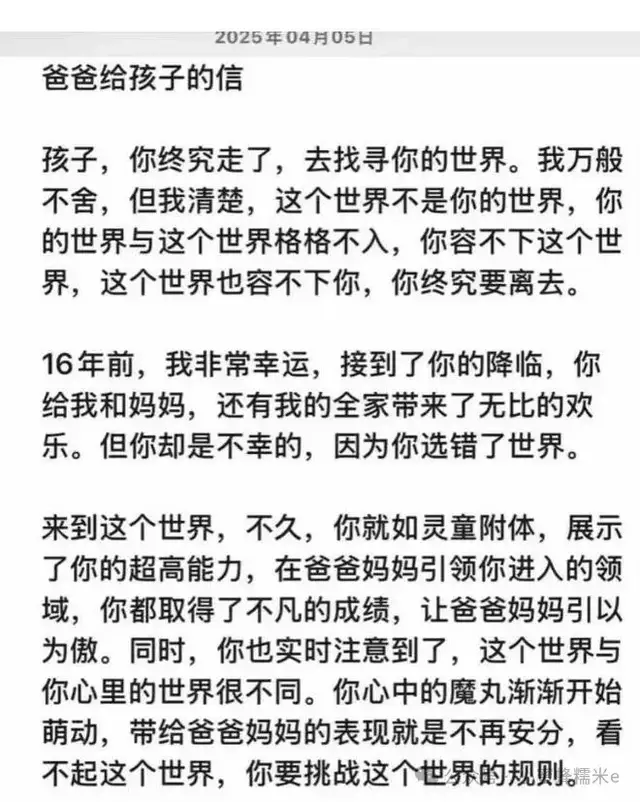

然而,2025年3月底的省队选拔赛成了转折点。一直稳居前三的于行健意外跌至第十名,对他而言,这可能是压垮骆驼的最后一根稻草。父亲在祭文中写道:“你做的所有一切都不是为自己。”这句话道出了真相——他的优秀,早已成为满足父母期待的工具。

于行健的父亲用“灵童与魔丸的结合体”形容儿子。幼年时,他是乖巧的“灵童”:为路边乞丐落泪,对小动物心怀悲悯。但青春期后,他逐渐变成“魔丸”——抗拒父母安排,对母亲态度粗暴,甚至多次暗示“想去另一个世界”。

父亲将这种变化归咎于“叛逆”,却未意识到这是孩子对窒息式教育的无声反抗。于行健的社交账号曾频繁出现“累”“想休息”的动态,但父母只关注他的竞赛排名。直到悲剧发生,父亲才悔悟:“我们从未问过他想要什么。”这种“唯成绩论”的亲子关系,让于行健的内心逐渐荒芜。

于行健的悲剧引发全网反思。有网友尖锐指出:“不是孩子接受不了平庸,而是父母接受不了孩子的平庸。”他的父亲在祭文中坦言,儿子为父母做了太多不喜欢的事,但这份忏悔来得太迟。

真正的教育不应是奖状的堆砌,而是帮助孩子构建完整的灵魂。心理学研究显示,高压环境下的“天才儿童”抑郁症发病率是普通孩子的3倍。于行健的同学贾淇中在讣告中写道:“他建立的社交媒体组织为无数人送去温暖。”——这份未被父母重视的善意,或许才是他内心最珍视的价值。

改写教育剧本:从“拼排名”到“救心灵”于行健用生命敲响的警钟,需要全社会回应:

家庭层面:停止将孩子视为“教育成果展品”,尊重其独立人格。如网友所言:“能坦然说‘我尽力了’的勇气,远比金牌更闪耀。”

学校层面:建立动态心理评估机制,尤其关注“优等生”的隐性压力。东北育才学校的心理咨询仅停留在填表问卷,这种形式主义必须终结。

社会层面:拓宽升学路径,让“普通”被接纳。正如教育学者呼吁:“比奥赛更重要的是,让孩子知道人生还有无数条赛道。”

结语:于行健的故事不该止于一篇痛心报道。当他坠楼前呼喊“妈妈救我”时,我们看到的不仅是一个少年的绝望,更是一个教育时代的集体创伤。愿他的离去成为改变的起点——毕竟,每个孩子都该有权利说:“我不想赢,我只想好好活着。”

(本文信息综合自家属公开信、学校通报及权威媒体报道)