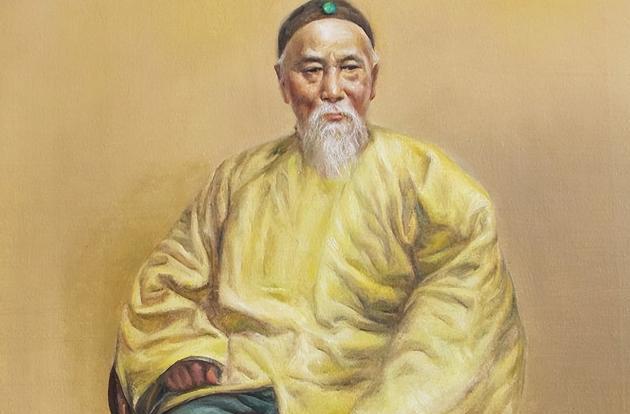

“日本,终究是大患!”弥留之际的李鸿章,用尽最后一丝力气,吐露了这句充满悔恨和无奈的遗言。这句话,不仅是他个人政治生涯的总结,更是晚清中国面对列强环伺、内忧外患的时代悲歌的缩影。让我们一起回到那个动荡的年代,探寻李鸿章跌宕起伏的人生轨迹,以及他与日本之间复杂的爱恨情仇。

李鸿章,安徽合肥人,并非出身名门望族。他通过寒窗苦读,考取功名,一步步踏上仕途。科举考试的成功,为他打开了通往权力中心的大门。但是,真正的挑战才刚刚开始。太平天国运动爆发,清王朝摇摇欲坠,这既是危机,也是机遇。李鸿章敏锐地抓住了这个机会,组建淮军,南征北战,在平定叛乱的过程中崭露头角。他展现出卓越的军事才能和政治手腕,逐渐成为晚清政坛不可忽视的力量。从一个普通的读书人,到手握重兵的封疆大吏,李鸿章的崛起之路,充满了传奇色彩。

面对西方列强的坚船利炮,李鸿章比任何人都更清楚地意识到,闭关锁国已经行不通了。他清醒地认识到,“师夷长技以制夷”才是中国自救的唯一出路。于是,他积极倡导洋务运动,成为这场近代化尝试的领军人物。他创办江南制造总局、福州船政局等近代工业企业,引进西方先进技术和设备,希望能够以此振兴中国的工业。他还大力发展海军,组建北洋水师,梦想打造一支强大的海上力量,保卫国家的海岸线。然而,理想很丰满,现实很骨感。腐朽的清政府、落后的封建制度,以及西方列强的虎视眈眈,都成为了洋务运动难以逾越的障碍。李鸿章的努力虽然取得了一些成果,但终究未能从根本上改变中国落后的局面。

此时的日本,正经历着明治维新带来的巨大变革。它迅速崛起,成为亚洲的新兴强国,对衰落的清王朝虎视眈眈。李鸿章最初对日本抱有幻想,他认为日本和中国同为亚洲国家,有着相似的文化背景,可以联合起来共同对抗西方列强。他甚至天真地认为,日本可以成为中国学习西方先进经验的桥梁。他派遣大批留学生前往日本学习,并积极推动与日本的合作。然而,他并没有看清日本的真实面目。日本表面上友好,暗地里却积极备战,准备对中国发动侵略战争。李鸿章的误判,为日后甲午战争的惨败埋下了伏笔。

甲午战争的爆发,如同一声惊雷,彻底击碎了李鸿章的幻想。北洋水师全军覆没,清军在陆地上也节节败退。这场战争不仅暴露了清朝军事上的落后,更揭示了整个国家制度的腐朽。李鸿章一手创建的北洋水师,就这样葬身大海,这对他来说无疑是巨大的打击。战败的耻辱,让他不得不放下身段,亲自前往日本进行和谈。在马关的谈判桌上,他孤立无援,面对日本人的步步紧逼,他只能忍辱负重,最终签订了丧权辱国的《马关条约》。在签字的那一刻,他流下了悔恨的泪水,这不仅是他个人的悲剧,更是整个中华民族的悲剧。这次谈判的经历,也让他彻底认清了日本的野心勃勃。

晚年的李鸿章,对日本的看法发生了根本性的转变。他深刻地认识到,日本才是中国最大的威胁。他曾经的幻想,如今变成了深深的悔恨。他四处奔走,试图力挽狂澜,但一切都为时已晚。1901年,李鸿章病逝于北京。他的一生,见证了清王朝由盛转衰的历程,也见证了中国近代史上的无数屈辱。他的一生充满争议,有人骂他是卖国贼,也有人赞他是力挽狂澜的功臣。

如何评价李鸿章?这是一个复杂的历史问题。他所处的时代,是中华民族内忧外患、风雨飘摇的时代。他的努力和尝试,都带有那个时代的局限性。我们不能简单地用今天的标准去评判他,而应该用历史的眼光,客观地看待他的功过是非。他的一生,既有辉煌的成就,也有惨痛的教训。从他的成败中,我们可以汲取宝贵的经验教训。

李鸿章的时代早已远去,但他留给我们的思考却从未停止。“落后就要挨打”,这句警世恒言,在今天仍然具有重要的现实意义。一个国家,只有不断强大自身,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。历史的教训告诉我们,只有自强不息,才能赢得尊重,才能守护国家的尊严和利益。

用户17xxx48

他就是个卖