【原题:1996年不止骂莫言,《红高粱》《霸王别姬》《北京你早》全受攻击】

谁人吟唱水调曲在某处,有人在轻声哼唱着那首古老的水调歌,旋律悠扬,飘荡在空中。歌声中,似乎蕴含着无尽的情感与故事,引人遐想。这曲调,不知源自何方,又将被谁传唱。它如同一条细流,缓缓流淌在时光的长河中,见证了无数的悲欢离合。而此刻,它正被一个不知名的人,用其独特的嗓音,演绎得淋漓尽致。听那歌声,仿佛能看见月光下的水面波光粼粼,又似能感受到微风拂面的轻柔。每一个音符,都像是夜空中闪烁的星辰,引领着人们进入一个梦幻般的世界。虽然不知唱歌之人是谁,来自何方,但那份对音乐的热爱与执着,却透过歌声清晰地传达给了每一个人。这歌声,如同一种无形的纽带,将人们的心灵紧紧相连。就这样,水调的歌声在空气中回荡,伴随着岁月的流转,继续诉说着那些未完的故事。而每一个听到它的人,都会在心中留下一段难忘的旋律,成为他们生命中不可或缺的一部分。

阅读到1996年发表的一篇文章,标题为《停止自我形象损害的愚蠢行为》,作者为江河。文中指出,一系列自我形象损害的行为不应再继续。这些行为不仅对个人声誉造成负面影响,也对周围环境带来了不良效应。作者强调,每个人都应承担起维护自身形象的责任,避免做出那些会降低自己社会评价的事情。通过具体的例子和分析,文章揭示了这些行为背后的动机及其产生的后果,提醒读者应时刻保持警觉,纠正不良习惯,树立良好的个人形象。总的来说,文章呼吁社会各界共同努力,停止一切损害自我形象的愚蠢举动。

文章提及,瑞典籍华人歌手蔡大生分享了海外华人对于我国对外文化交流现状的疑虑,他指出,在国外放映的国产电影往往倾向于负面描绘中国,这种趋势令他深感困惑。蔡大生强调,“国人自我贬损的形象展示必须终止。”

蔡大生分享了一段个人经历。某次,在酒吧享受时光,桌上摆放着一碟供客人自由取用的花生。他效仿周围的瑞典朋友,边品酒边随手抓取几颗花生品尝。然而,这时一位瑞典顾客竟端起整盘花生倒进了垃圾桶,服务员随即换上了新的一盘。当蔡大生再次伸手欲取花生时,那位瑞典人迅速拍回他的手,直言不讳地表示,他认为中国人普遍有脚部问题,担心因此让他们的口腔也受感染。

蔡大生不悦地走到旁边的桌子,独自饮酒。这时,那位瑞典人再次上前挑衅。蔡大生愤怒至极,一把将对方摔倒在地。随后,警察赶到现场,将蔡大生带走,并在警察局扣留了他六个小时。

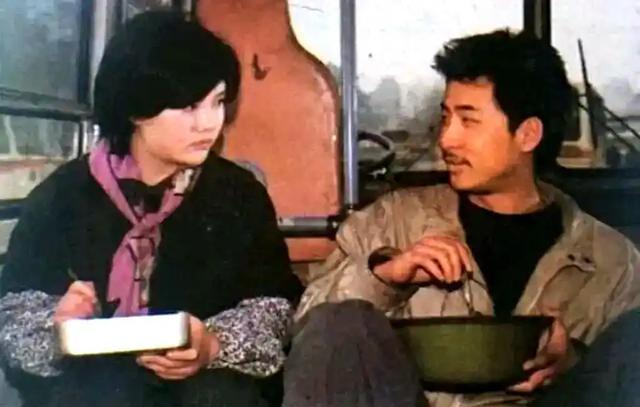

当时,瑞典正在上映电影《早安,北京》,影片中展现了一个场景:公共汽车售票员与司机不约而同地去购买治疗脚气的药水。

文章指出,蔡大生心存疑惑:“为何在国外鲜有展现中国丰富传统文化的电影?”“为何部分‘知名人士’倾向于将中国人的无知、粗鲁、阴暗面汇聚一堂,呈现给国际社会?”他提到,在瑞典期间,他观看了《红高粱》、《霸王别姬》、《大红灯笼高高挂》、《早安,北京》以及《菊豆》等多部作品,这些影片在海外上映后产生了不良反响。

该文章的撰写者显然未曾观看过《北京你早》这部电影,这一点从其误将片名记为《您早北京》便可见一斑。

恰逢其时,在拍摄那部电影之际,我们一群同窗好友均担任了背景演员的角色。众多学子奋力争抢着搭乘公交车,这一场景是在西四处拍摄的。

公共汽车上的售票员,由演员扮演的角色,与司机之间萌生了情愫。但当她遇见一个自称留学新加坡的帅气男子后,感情发生了转移。然而,她后来得知,这个所谓的留学生其实是个冒牌货,真实身份是北京的一名倒爷。时光流转,一年后,这位售票员成为了个体户,与她的倒爷丈夫手提着各种包裹,在公交车上偶然与那位司机重逢。两人平静地互致问候,随后,公交车迎着初升的太阳,继续前行。

九十年代初期,北京呈现出一幅独特的景象,人们的思维受到巨大挑战,生活道路上充满了多样的抉择。有人可能选择每天驾驶公交车,与售卖脚气水的商贩为伍;有人则可能跟随小商贩的脚步,勇敢地投身商海;还有人或许在期盼着与新加坡留学生的邂逅,人生的道路因此而变得多姿多彩。这样的电影,无论如何都无法被归类为“侮辱中国”。

那个瑞典人行为不端,侮辱了中国,而非电影《北京你早》。蔡大生对他进行了反击,打得恰当。

将文艺作品直接且机械地关联到国家形象,这种做法颇为欠妥。文艺作品仅仅是文艺作品,它们以各自独特的方式展现情感、思想与故事。若单纯因为这些创作,就刻意将其与一个国家的整体形象挂钩,这种做法显得颇为片面且不够明智。国家形象是多维度、多层次的复杂概念,它涵盖了历史、文化、政治、经济等众多方面,绝非几部文艺作品所能简单概括或代表。因此,我们不能因为某些文艺作品的内容,就草率地给一个国家贴上标签或下定论。这种做法既缺乏对文艺作品的尊重,也忽视了国家形象的复杂性与多样性。

通过一个实例来说明这个问题会更加清晰。以往,我们对西方国家的文化知之甚少,比如,在电影和文学作品里常出现“一夜情”的情节。因此,有的人在国外或国内碰到外国女性时,会直接询问是否可以一起过夜,这让对方感到非常震惊。这种情况不能归咎于文艺作品,而应归咎于那些轻易相信并付诸实践的人,他们缺乏判断力且行为鲁莽。就像阿Q一样,看到吴妈就想到要睡觉,这样的人,不是缺乏理智又是什么?

《早安,北京》未给中国带来负面形象,反倒是那位瑞典的不良青年,实实在在地为瑞典丢了脸面。

倘若电影如《早安,北京》或《楚霸王与虞姬》被视为“侮辱中国”,那么瑞典影片《呼喊与低语》则相当于“侮辱瑞典”。

这部电影描绘了三位姐妹间深刻的分裂与距离,她们努力想要挣脱生活的阴霾,再次拉近心与心的距离,但最终发现和解之路难以行走。影片深刻揭示了人性中的苦楚、自私与无力感,其中一位女性为了与丈夫保持距离,甚至采取了自我伤害的极端方式,伴随着激烈的呼喊声,整个故事氛围显得异常沉重。观看之后,留给人的是难以言喻的压抑感受。

然而,我们并未将此视为瑞典当前的真实写照,也未草率地将其归结为“西方现代文化衰败”的论调,因为这样的电影评价显得空洞无物。文艺评论的核心应当聚焦于人的层面,其余元素不过是衬托人物的背景。

蔡大生感到困扰的是,瑞典民众对中国当下的现实情况知之甚少,“众多外国朋友对中国的认知似乎还滞留在20世纪初的时光里”,反过来思考,我们又对瑞典了解多少?

1996年,我对瑞典的认知主要来源于两部影片:《第七封印》与《细语与呼唤》,另外还知道一位乒乓球名将——瓦尔德内尔。

由于缺乏了解,导致了隔阂与偏见的产生。在1940年,即抗日战争最为艰辛的时期,胡适担任了驻美大使一职。当时,在一所大学的一次考试中,出现了关于胡适身份的问题。有美国学生作答称,胡适是中国的末代皇帝,并且是他推动了文字的改革。

谈及美国大学将中国人作为考试内容,这本应视为中国文化的荣耀时刻。常理而言,那些积极推广中国文化至海外的人,理应获得赞誉。然而,实际情况往往并非如此。以胡适为例,他在国外总是不遗余力地宣扬中国文化的美好,将最优秀的一面展现给外国人,但遗憾的是,国内了解这一点的人少之又少。即便如此,胡适在国内依然遭受了不少批评与指责。

蔡大生乃知名声乐艺术家,我确信他昔日所面临的疑惑,时至今日应当已不复存在。这并非出于其他原因,而是得益于文化交流的日益频繁。

文艺创作不会真正贬低任何人,美剧中不乏丰富的犯罪题材,韩剧也常拿资本家与财阀作为调侃对象,例如著名的美剧《纸牌屋》。如果将这类剧情强行与现实挂钩,认为它们是在侮辱美国或韩国,那么我们恐怕就无法欣赏到那么多精彩的美剧和韩剧了。