在广东流行音乐发展的历史长卷中,廖百威的名字始终镌刻着独特的艺术轨迹。

这位生于1960年代的广州音乐人,用三十年光阴书写了一段跨越演艺、商界与家庭的传奇人生,其故事犹如他创作的旋律般跌宕起伏又耐人寻味。

艺术觉醒:从体制内到流行先锋“音乐学院毕业那年,我望着歌舞剧院的聘书,突然听见心里有个声音在说:这不是终点。”

1983年从星海音乐学院毕业的廖百威,最初的人生轨迹与多数同行无异——进入广东省歌舞剧院担任独唱演员。

在两年体制内的艺术实践后,这位对音乐有着敏锐嗅觉的年轻人做出了令人瞠目的决定:放弃国家院团的"铁饭碗",投身尚处萌芽阶段的流行乐坛。

这个选择在改革开放初期的广东具有特殊意义。

当时广州作为全国流行音乐发源地,正经历着从翻唱港台歌曲到本土原创转型的关键期。

廖百威的转型恰逢其时,他磁性的声线与细腻的情感处理迅速获得市场认可,连续推出的《白云深处》《江南》等作品成为珠江经济台点播率最高的金曲。

据广东流行音乐协会统计,1985-1988年间其专辑销量累计突破百万张,这在当时堪称现象级数据。

当所有人都认为这位"情歌王子"将在聚光灯下继续闪耀时,廖百威却在事业巅峰期两度转身。

1989年突然宣布赴美发展,2000年又北上创办文化公司,这两个关键决策背后折射着艺术家对创作环境的深刻思考。

“有次在录音棚连续录了三天口水歌,我对着镜子发现自己眼神都麻木了。”

面对八十年代末原创力匮乏的市场现状,廖百威选择远渡重洋寻找新的艺术可能。

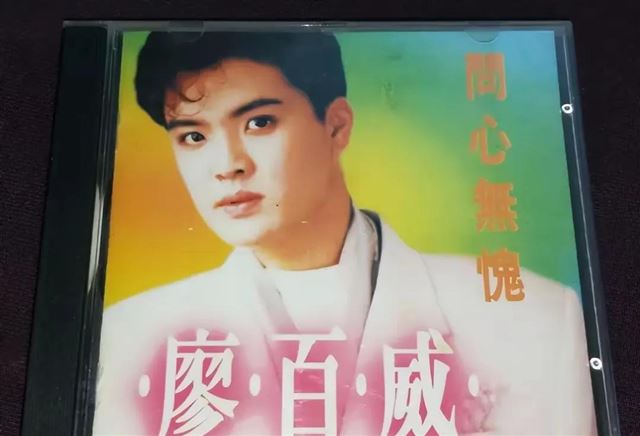

在美期间除经营餐饮生意,他系统研习了百老汇音乐剧的创作体系,这段经历为其1994年回国后推出的概念专辑《问心无愧》注入戏剧化张力。

该专辑中《失落的传奇》等作品大胆融合蓝调元素,开创了广东流行乐的新范式。

世纪之交的北上创业则是其艺术理念的延伸实践。

在北京创办的文化公司不仅引进欧美前沿音乐作品,更搭建起南北音乐人的交流平台。

“我们当年把崔健的现场录音设备升级到国际标准,这事现在提起来都热血沸腾。”

这种行业基建层面的贡献,某种程度上比个人演出更具历史价值。

商业版图:多元经营支撑艺术追求鲜为人知的是,廖百威的商业天赋与其音乐造诣同样出众。

早在1990年代初期,其在美国经营的连锁中餐馆就突破十家规模;2005年创立的保健品品牌"百威康",现已发展为年产值过亿的行业标杆。

这些跨界成就绝非玩票性质,而是经过严密市场调研的理性投资。

“做生意的秘诀和写歌其实相通——都要找到那个让人心动的节奏点。”

他将音乐创作中的起承转合应用于商业决策,例如2008年金融危机时果断收缩实体投资,转而收购濒临破产的唱片母带版权。

这种艺术化思维指导的商业运作,使其在多个领域游刃有余。

值得注意的是,所有商业收益最终都反哺于音乐事业。

2010年他斥资千万改造广州老牌录音棚,引进杜比全景声系统;2018年牵头成立的"粤港澳音乐人扶持基金",已资助37位新生代创作者完成作品。

这种"以商养艺"的模式,为行业可持续发展提供了宝贵样本。

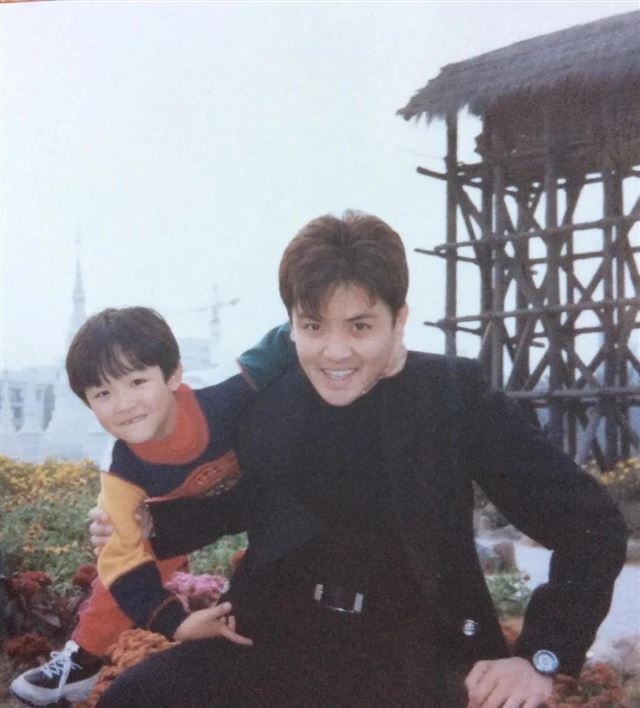

家族传承:两代人的艺术对话在儿子廖廷君身上,我们看到了另一种艺术传承的可能。

这位生于1989年的"星三代"没有选择复制父亲的舞台荣光,而是以音乐制作人身份开创了全新领域。

其参与制作的纪录片《岭南音画》原声荣获金鸡奖最佳配乐,为电视剧《湾区儿女》创作的主题曲《潮起》更是成为现象级传播作品。

“小时候觉得父亲是座高山,现在明白真正的传承不是攀登山峰,而是开辟新的山脉。”

廖廷君在采访中透露,父亲从不强加艺术理念,但会要求他每首作品必须"有筋骨、有温度"。

这种开放式的教育理念,使得新生代音乐人既能继承传统精髓,又能保持独立审美。

特别值得关注的是廖氏父子在《外来媳妇本地郎》中的合作。

廖百威客串商界大亨的角色,廖廷君则负责全剧音乐设计,这种台前幕后的默契配合,被业界誉为"最温暖的代际对话"。

该剧持续播出二十余年仍保持收视前列,某种程度上印证了这种艺术传承的生命力。

生命圆融:艺术与生活的终极和谐如今的廖百威身兼多重身份:广州演艺人协会掌门人、慈善基金会理事、跨国企业董事...但最让他珍视的,还是"爷爷"这个新角色。

每天清晨送孙辈上学后,他会在珠江边的茶楼与老友畅谈行业变迁;周末则带着全家驱车前往从化,在自己投资的音乐民宿举办家庭音乐会。

“六十岁这天,我看着三代同堂的合影突然懂了——所有艺术创作的终极命题,不过是把生活过成诗。”

这位经历人生多重辉煌的艺术家,最终在家庭温暖中找到了艺术与生活的平衡点。

其故事不仅是个体命运的精彩写照,更是改革开放以来粤港澳文化发展的微观缩影。

站在新的历史节点回望,廖百威的人生轨迹恰似珠江潮水——既有惊涛拍岸的壮阔,也不乏润物无声的从容。

这种将艺术理想、商业智慧与家庭责任完美融合的生命样本,为当代文艺工作者提供了极具启发性的参照体系。