2025年3月25日,厦门女孩林小满的抖音视频登上热搜。画面中,一束由999支厄瓜多尔碎冰蓝玫瑰组成的花束被安置在高铁商务座上,配文:“从上海到厦门,玫瑰坐的座位比我还贵。”

这条视频迅速引发两极争议——有人赞叹“这才是真爱”,有人嘲讽“不如直接转账”。而这场争议背后,是当代年轻人对爱情表达方式的撕裂式思考。

林小满的故事始于男友无意间提起的“碎冰蓝玫瑰”。这种花瓣自带渐变蓝调、花芯泛着珠光的高端玫瑰,目前仅在上海某私人花房限量培育。

为给恋爱三周年制造惊喜,她辗转联系到花房主理人,以1.3万元订购花束,更花费5000元包下高铁商务座专程运花。当被问及为何选择如此奢侈的方式时,她回答:“爱情需要独一无二的仪式感,钱能解决的问题都不算问题。”

社交媒体时代的爱情经济学这场“天价玫瑰事件”折射出三重社会心理:

1. 流量逻辑下的“浪漫表演”从黑天鹅蛋糕的男模配送团队到定制公交求婚路线,社交媒体正将爱情异化为一场视觉盛宴。林小满的视频评论区充斥着“羡慕嫉妒恨”的感叹,而点赞数突破百万的背后,是算法对极端事件的推波助澜。当“520现金花束洗钱案”仍历历在目,人们却依然前赴后继地为“晒幸福”买单,这种矛盾恰如咪蒙笔下“用金钱丈量爱情深度”的现代寓言。

2. 消费主义的情感绑架“碎冰蓝玫瑰”的营销话术堪称精准:每支花茎刻有独立编号,配送需全程恒温冷链,甚至提供“玫瑰生平溯源证书”。这种将商品符号化的策略,与黑天鹅蛋糕用劳斯莱斯押运、2米高展品标价200万元的营销手法如出一辙。当商家将“舍得花钱=真心”的等式植入消费者心智,连爱情都被明码标价——正如某网友犀利评论:“你买的不是花,是小红书九宫格的C位素材。”

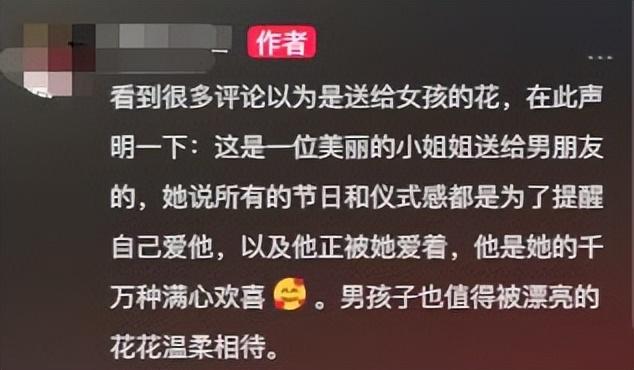

3. 性别角色的倒置与焦虑传统认知中“男性承担浪漫成本”的脚本正在改写。饿了么数据显示,2025年厦门“520”期间近四成鲜花订单来自男性,但林小满的行为彻底颠覆了这一叙事。支持者认为这是女性经济独立的象征,反对者则质疑:“用1.8万证明爱意,是否在物化感情?”更值得玩味的是,当男友父母要求将礼物折现的新闻尚未淡出公众记忆,这场争议本身已成为当代婚恋价值观的试金石。

当玫瑰坐上商务座:我们究竟在为什么付费?

当玫瑰坐上商务座:我们究竟在为什么付费?在这场狂欢中,有几个问题值得深思:

首先,“仪式感”的本质是情感还是虚荣?青岛公交求婚案例中,王升旭用17路公交车串联恋爱轨迹,成本不足千元却赢得全网祝福。反观“商务座玫瑰”,高昂花费中究竟有多少流向情感价值?当运输费超过花束本身价格,当社交媒体点赞成为衡量幸福的标准,我们是否正在将爱情降格为一场资本游戏?

其次,消费升级还是欲望膨胀?山西跑腿小哥周亮的案例揭示了一个荒诞现实:县城贵妇们宁愿支付800元跑腿费也要追逐北京限定的黑天鹅蛋糕,这种“符号消费”与林小满的选择异曲同工。当“别人没有的我才要有”成为消费动力,当“稀缺性”被刻意制造,我们是否在为资本编织的幻觉买单?

最后,爱情的表达是否需要统一价签?从咪蒙笔下“致贱人”的怒骂到短视频平台的天价示爱,极端化表达正在吞噬情感的本真。但真正的浪漫未必需要惊天动地——或许是生病时的一碗热粥,或许是加班后的一盏夜灯。当社会沉迷于用价格量化感情浓度时,我们是否正在遗忘“陪伴是最长情的告白”?

你的爱情,定价几何?

你的爱情,定价几何?林小满的故事尚未完结。据悉,其男友收到花束后感动落泪,但次日悄悄将玫瑰转卖给本地花店,所得款项全部捐赠给流浪动物救助站。这个充满戏剧性的结局,恰似当代情感世界的隐喻:有人为仪式感一掷千金,有人将心意化作善意流转。而在流量与资本共舞的舞台上,每个人都在寻找属于自己的答案。

现在,轮到你了:如果是你,愿意为爱情支付多少“溢价”?在评论区分享你的观点——是支持“爱就要轰轰烈烈”,还是坚信“平淡才是真”?这场关于浪漫的辩论,或许比玫瑰更能照见时代的底色。