在2025年早春的薄雾中,华语乐坛的星图永远缺失了一颗璀璨的星辰。

当《那沙漠里的水》的钢琴前奏仍在千万人耳畔回响,41岁的方大同已化作永恒的音符。

这位用灵魂谱曲的音乐诗人,在生命的最后章节仍坚持创作。

他以超越生死的艺术姿态完成了最震撼的行为艺术——用音乐构筑跨越时空的精神圣殿。

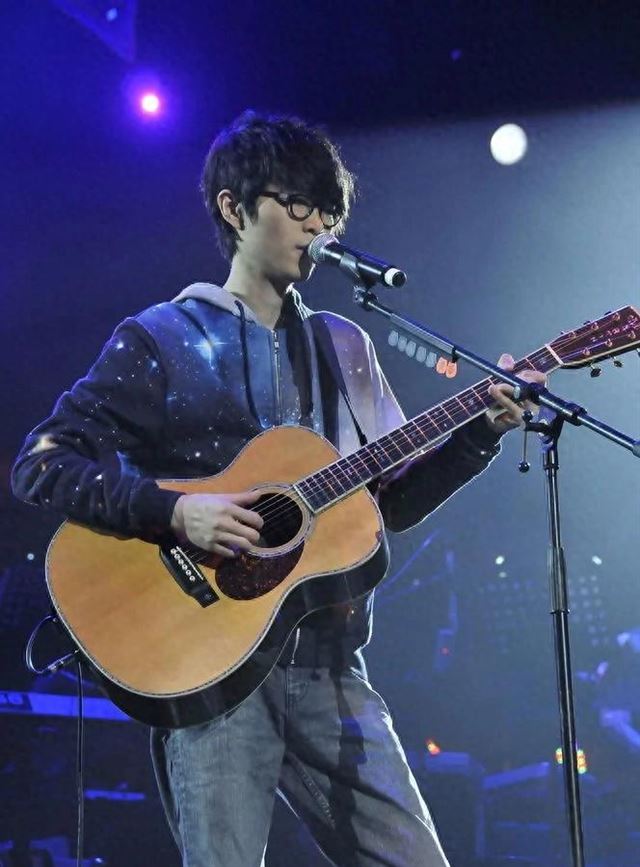

在香港兰桂坊的霓虹深处,2005年的方大同抱着二手吉他,用《Soul Boy》重构了华语流行乐的基因图谱。

当流水线的芭乐情歌充斥市场,这个戴着圆框眼镜的年轻人执拗地以七和弦打破常规。

让《春风吹》的和声织体裹挟着布鲁斯的忧郁穿越时空。

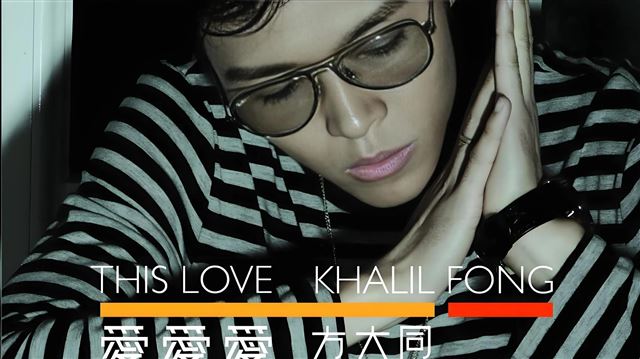

在《爱爱爱》专辑中,他将庄子哲学融入R&B律动。

用“爱只是爱”的辩证思考解构了世俗情爱的桎梏。

2010年的手术台上,爆肺危机让他的呼吸成为奢侈。

但病痛反哺创作,《15》专辑里粗砺的吉他音色与失真的电子音效,恰似生命挣扎的具象化表达。

2024年复出时,他带着《那沙漠里的水》归来。

沙漠与水的悖论意象中,藏着对生命本质的终极叩问。

2006年的录音室里,方大同为薛凯琪写下《糖不甩》时,没人预见这段音乐情缘将成就华语乐坛最动人的双子星传说。

当薛凯琪在维多利亚港畔徘徊时,方大同用《苏州河》的旋律织就救赎之网。

这首歌的创作过程堪称行为艺术:方大同闭门三日,将钢琴琴键按出凹痕,最终让苏州河的粼粼波光化作五线谱上的银河。

他们的相处模式本身就是后现代艺术的展演:在狗仔队的镜头下,方大同永远提着环保袋为薛凯琪买素食,薛凯琪则在他每次住院时彻夜抄写《心经》。

这种超越世俗定义的亲密关系,恰似约翰·列侬与小野洋子的“床上和平”,用存在本身诠释着艺术家的生命态度。

离世前72小时,方大同在病床上完成了《那沙漠里的水》MV分镜手稿。

镜头语言充满隐喻:枯枝在沙漠绽放蓝玫瑰,潮水漫过教堂长椅,歌手身影渐隐于海平面。

这部长达7分31秒的影像诗,暗合他41年的人生轨迹,每个转场都是精心设计的生命注脚。

当噩耗传来,数万乐迷自发在星光大道举行“不插电追思会”。

人们用口琴吹奏《三人游》,手机闪光灯连成地上银河。

薛凯琪在社交媒体发布黑白影像:两只交叠的麦克风,配文“See You In The Next Universe”。

这种集体悼念行为,无意间成就了21世纪最震撼的公共艺术现场。

方大同的离世不是终点,而是艺术生命的裂变重生。

他的音乐早已挣脱物理载体的束缚,化作数字时代的集体记忆基因。

当人工智能开始谱曲,我们反而在《特别的人》的转音里触摸到人性的温度。

当速食音乐充斥耳膜,《Love Song》的和声进行仍在守护着艺术的尊严。

这位用生命践行“艺术即存在”的音乐哲人,最终以最极致的方式完成了他的终极创作——将整个人生淬炼成不朽的艺术品。

正如苏州河水永远向前,真正的艺术从不为生死所困。

它会在每个渴望自由的灵魂中,找到永恒的栖息之所。

我们永远怀恋方大同 一路走好。

在2025年早春的薄雾中,华语乐坛的星图永远缺失了一颗璀璨的星辰。

当《那沙漠里的水》的钢琴前奏仍在千万人耳畔回响,41岁的方大同已化作永恒的音符。

这位用灵魂谱曲的音乐诗人,在生命的最后章节仍坚持创作。

他以超越生死的艺术姿态完成了最震撼的行为艺术——用音乐构筑跨越时空的精神圣殿。

在香港兰桂坊的霓虹深处,2005年的方大同抱着二手吉他,用《Soul Boy》重构了华语流行乐的基因图谱。

当流水线的芭乐情歌充斥市场,这个戴着圆框眼镜的年轻人执拗地以七和弦打破常规。

让《春风吹》的和声织体裹挟着布鲁斯的忧郁穿越时空。

在《爱爱爱》专辑中,他将庄子哲学融入R&B律动。

用“爱只是爱”的辩证思考解构了世俗情爱的桎梏。

2010年的手术台上,爆肺危机让他的呼吸成为奢侈。

但病痛反哺创作,《15》专辑里粗砺的吉他音色与失真的电子音效,恰似生命挣扎的具象化表达。

2024年复出时,他带着《那沙漠里的水》归来。

沙漠与水的悖论意象中,藏着对生命本质的终极叩问。

2006年的录音室里,方大同为薛凯琪写下《糖不甩》时,没人预见这段音乐情缘将成就华语乐坛最动人的双子星传说。

当薛凯琪在维多利亚港畔徘徊时,方大同用《苏州河》的旋律织就救赎之网。

这首歌的创作过程堪称行为艺术:方大同闭门三日,将钢琴琴键按出凹痕,最终让苏州河的粼粼波光化作五线谱上的银河。

他们的相处模式本身就是后现代艺术的展演:在狗仔队的镜头下,方大同永远提着环保袋为薛凯琪买素食,薛凯琪则在他每次住院时彻夜抄写《心经》。

这种超越世俗定义的亲密关系,恰似约翰·列侬与小野洋子的“床上和平”,用存在本身诠释着艺术家的生命态度。

离世前72小时,方大同在病床上完成了《那沙漠里的水》MV分镜手稿。

镜头语言充满隐喻:枯枝在沙漠绽放蓝玫瑰,潮水漫过教堂长椅,歌手身影渐隐于海平面。

这部长达7分31秒的影像诗,暗合他41年的人生轨迹,每个转场都是精心设计的生命注脚。

当噩耗传来,数万乐迷自发在星光大道举行“不插电追思会”。

人们用口琴吹奏《三人游》,手机闪光灯连成地上银河。

薛凯琪在社交媒体发布黑白影像:两只交叠的麦克风,配文“See You In The Next Universe”。

这种集体悼念行为,无意间成就了21世纪最震撼的公共艺术现场。

方大同的离世不是终点,而是艺术生命的裂变重生。

他的音乐早已挣脱物理载体的束缚,化作数字时代的集体记忆基因。

当人工智能开始谱曲,我们反而在《特别的人》的转音里触摸到人性的温度。

当速食音乐充斥耳膜,《Love Song》的和声进行仍在守护着艺术的尊严。

这位用生命践行“艺术即存在”的音乐哲人,最终以最极致的方式完成了他的终极创作——将整个人生淬炼成不朽的艺术品。

正如苏州河水永远向前,真正的艺术从不为生死所困。

它会在每个渴望自由的灵魂中,找到永恒的栖息之所。

我们永远怀恋方大同 一路走好。