清朝的最后岁月,历史的钟声逐渐逼近终点,隆裕太后作为清朝的最后一位实权女性,承载着几千年封建帝制的最后一丝气息。

在历史的洪流中,她的名字注定成为这一时代最具象征意义的存在,每一份责任、每一滴泪水,既是个人的悲剧,也代表着整个时代的必然终结。

最后时刻,隆裕太后与袁世凯的谈判成为了决定大清命运的转折点,内外困扰下,重重压力让她心力交瘁,眼前这位北洋军实权人物,成为了她唯一的希望。

她深知,若是无法与袁世凯达成协议,大清的灭亡几乎不可避免,尽管所有的条件都被迫一一妥协,唯独一个要求,隆裕太后始终无法答应。

就是那个微不足道的条件,成了隆裕太后与袁世凯之间无法跨越的鸿沟。

到底是什么让她在明知必败的情况下,依然选择坚持那最后的一点尊严?袁世凯又如何利用这一点,达成自己的政治目的?

本文将从多个角度探讨这一历史事件的前因后果,剖析隆裕太后在帝国末路下的艰难抉择,揭示她在历史潮流中的无力挣扎与心灵深处的最后坚持。

危局来临1911年10月10日,武昌的枪声打破了长久的沉寂,唤醒了病入膏肓的大清帝国,起义不仅仅是对清政府的挑战,更是对一个几千年帝制的挑战。

这场风暴的开始,意味着一个时代的终结,也意味着清朝彻底陷入了无法自拔的危机之中,在革命浪潮面前,帝国威仪显得如此苍白无力。

外有列强环伺,内有动荡四起,革命风暴席卷了大半个中国,十五个省接连宣布独立,清政府随即丧失了对全国的控制。

朝中重臣仍旧高谈阔论,却无法遏制民众的愤怒与反抗,朝廷威信已经荡然无存,可想而知,隆裕太后坐镇宫中,承受着来自内外的无尽压力。

她目睹了大清的衰败,不得不做出最艰难的决定,唯一的稳妥选择,就是与袁世凯这位北洋军领袖达成妥协,寄希望于他能够挽回局面。

事实上,袁世凯此时的崛起,可谓清末权力斗争中的一个意外。

他原本只是一个有着军事背景的政治小人物,远离帝国核心力量,偏偏此人深谙人心、善于权谋,依靠自己的北洋军和政治手腕,迅速积累了巨大影响力。

凭借硬朗的政治手腕和不可小觑的军事力量,袁世凯成了清朝面临风暴时唯一可以倚靠的对象,北洋军也因此成为清政府手中一支强大武装力量。

最重要的是,此时的袁世凯,表面上还在接受清朝的指派,从事实角度可以确定,他已然掌握了决定清朝未来命运的关键力量。

由此可见,当时隆裕太后面临的选择并不多,无论是继续与革命军对抗,还是依靠外部力量,与袁世凯达成某种妥协都是极有必要的,这样也才能保住清朝最后的尊严。

与此同时,袁世凯内心真正的意图也已非常明确,那就是实现个人权力的巩固,甚至成为新的政治强人,北洋领袖对他而言仅仅是政治生涯的起点。

权力博弈事实证明,袁世凯的政治手段的确是非常高明,拥有强大北洋军的同时,他还懂得如何在不同势力之间游走,巧妙地利用政治空白与外部挑战,逐步扩展自己的权力。

面对隆裕太后代表的清王朝腐朽势力最后的求助,袁世凯与其始终保持着暧昧距离,不曾全然表现出忠诚,反而开始借机与太后展开博弈。

双方谈判过程中,隆裕太后几乎被逼到了墙角,她这才清楚地意识到,袁世凯并非一个可以完全依赖的对象,而是在这场斗争中有着明确目的的政治操盘手。

无奈的是,此时清朝的命运早已握在袁世凯手中,为了挽救危局,隆裕太后不得不对袁世凯提出的种种条件表示妥协,心中甚至保留着一丝微弱的希望。

在她看来,或许通过妥协,她能为大清保存一线生机,或许,袁世凯最终会尊重她在历史中的地位,给予她一些余地。

就这样,在这场权力博弈中,隆裕太后的坚持始终未曾消失,几乎答应袁世凯所有要求的同时,唯一未曾让步的,便是关于赡养费的问题。

在谈判中,袁世凯提出,清朝政府退位后,隆裕太后与年幼的溥仪应当被安排妥当,享受一定的生活保障,然而,他提出的赡养条件并非隆裕所期待的那样高。

由此,她口中要求的数额远远超过了袁世凯的预期,当然,这不仅仅是一次简单的经济要求,更涉及到她个人的尊严与清朝的象征性存在。

这一点还是可以理解的,对于一个曾经掌控着整个帝国的女性而言,赡养费无关金钱多少,而关乎清朝昔日的荣光,关乎她在历史上留存的痕迹。

面对如此局势,袁世凯显然没有预料到,隆裕太后会在谈判中如此坚守原则,即便她一一答应了溥仪退位等等一系列象征性安排等,但这笔赡养费,终究成了她不肯让步的底线。

袁世凯这才意识到,隆裕太后不仅要确保自己及其家族能够享有基本的尊严和生活条件,还要为清朝曾经的辉煌留下一份尊重。

当然,袁世凯还是很聪明的,深知隆裕太后的坚持与她的历史身份息息相关。

若是过度压低这个条件,可能会引起更大的政治风波,甚至可能在历史上留下“袁世凯逼迫清朝最后一位太后放弃尊严”的卑劣评价。

最终,经过一番激烈博弈,袁世凯勉强同意了隆裕太后的赡养条件,与此同时,他再度借机为自己的将来做好准备。

表面上,袁世凯做出了让步,隆裕太后最后取得了一个小小胜利,实际上,这是属于袁世凯的莫大胜利,不仅保住了自己的权力基础,还成功地将清朝象征性遗传到了自己这里。

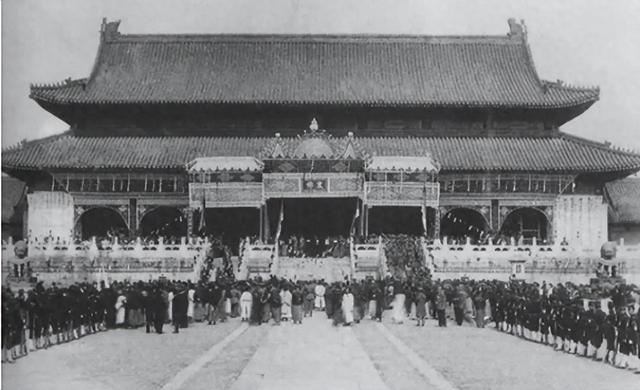

时代终结1912年2月12日,溥仪签署退位诏书,大清王朝的故事终于落下帷幕。

这个决定的背后,是隆裕太后的无奈与痛苦,尤其是在她知晓袁世凯所谓忠诚承诺背后的虚伪与背离时,那份悲凉与绝望愈加深刻。

身为太后在这场历史的风暴中,她也终究只是一个无力改变大局的旁观者,大清帝国的命运早已被时势推向了死胡同,曾经的荣耀和权力都已化作腐朽与虚无。

作为一位母亲,隆裕太后深知,自己再也无法保护年幼的溥仪,哪怕能够通过与袁世凯的谈判来获得一丝安稳,自己的坚持也不过是清王朝最后的挣扎。

所以,在溥仪宣布退位的那一刻,隆裕太后的内心充满了痛苦与不甘,袁世凯公开表示愿意让溥仪保留皇帝的名号,并确保隆裕太后享有一定的生活保障。

事实发展不言自明,袁世凯并没有打算遵守这些承诺,当年,他对于权力的渴望促使他将清朝皇室的剩余价值逐步转化为自己政治资本的计划,这一点远远超出了隆裕太后的预期。

就在溥仪退位过程中,袁世凯的背离让隆裕太后彻底明白,先前自己做出的的妥协与好不容易换取的安宁不过是权力博弈中的筹码而已,而她和溥仪不过是被权力所操控的棋子。

就这样,退位后的隆裕太后并未获得她期望中的宁静,名义上保留了一些特权,背后却是她的孤立无援和逐渐被边缘化的命运。

溥仪虽然继续拥有皇帝名号,实权早已被袁世凯和北洋政府所掌控,大清皇室迅速沦为象征,成为历史遗迹中的一部分。

最终,隆裕太后只能被迫在紫禁城内度过余生,尽管依旧享有一定的生活条件,但她失去了曾经的权力与尊严,心中充满了无法言喻的孤独与悲伤。

最后的时光里,这位落寞的政治女性充满了无尽的痛苦与反思,在身心疲惫中品尝着日复一日的孤寂,最终在1913年去世。

她的逝世标志着一个时代的结束,同时也为清朝皇室的命运画上了句号,此后,中华民国的建立彻底改变了中国的政治格局,清朝的灭亡成了历史的深刻转折点。

当新政府迅速掌控全国政权,曾经的庞大帝国也只能在历史的记忆中留下了些许痕迹,躲在角落里自怨自艾。

如今回来,隆裕太后的坚持与妥协,不仅影响了她的个人命运,也成为了民国初年复杂政局的缩影。

在她离世后,袁世凯的权力逐步稳固,民国政治依旧动荡不安,可她终究未能见证曾经无比期望的新时代与新格局。

仔细想来,隆裕太后心中的新格局,无非是封建制度的延续而已,那种“换汤不换药”的腐朽制度早已被扫进历史的垃圾桶,无论怎样挽留都无法改变的存在。

或许,很多人会认为是袁世凯戏耍了隆裕太后,让她一一妥协的退位条件与唯一不肯妥协的赡养费成了一个大笑话,从历史视角来看,这才是大势所趋,也是历史的必然。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!