在自然界的演化进程中,生殖骨是一项令人惊叹的存在。它形态各异,有的似尖刺般锐利,有的呈叉子状精巧,有的如勺子般独特,甚至有的仅像普通木棍般质朴。

不仅形态丰富,生殖骨的尺寸跨度也极大,倭黑猩猩的生殖骨仅有约 8 毫米,环尾狐猴的在 1 厘米左右,而海象的生殖骨竟能超过 1 米。值得一提的是,人类凭借着聪明才智,将其雕刻成了一件件灵动的艺术品,尽显心灵手巧。

从生物学角度来看,生殖骨在动物繁衍过程中扮演着举足轻重的角色。

它如同房屋的顶梁柱,为动物的交配行为提供关键支撑,能够确保动物在繁殖期迅速进入状态,并维持较长时间的交配过程。

此外,生殖骨还能刺激雌性快速排出卵细胞,显著提高繁殖成功率,极大地增强了雄性在繁殖期的竞争力。

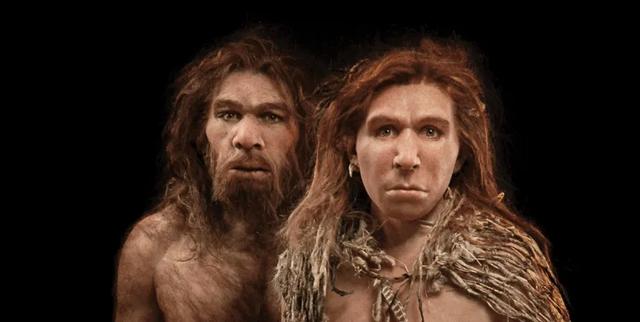

令人疑惑的是,作为地球上智慧生命的人类,不仅自身没有生殖骨,甚至鲜少有机会目睹其真容。

事实上,种种迹象表明,人类在进化的长河中逐渐失去了这一特殊骨头。在胎盘哺乳动物中,生殖骨极为普遍,尤其是在食肉动物群体里几乎 “标配”。

再者,人类的类人猿近亲均拥有生殖骨,这表明生殖骨在灵长类动物中原本广泛存在。

2016 年,发表于《英国皇家学会学报 B》的一项研究,深入剖析了生殖骨在哺乳动物中的进化历程及其在不同物种间的分布规律。

研究指出,约 1.4 亿年前,胎盘哺乳动物与非胎盘哺乳动物(有袋类哺乳动物和单孔目哺乳动物)分化时,生殖骨便出现在胎盘哺乳动物身上,非胎盘哺乳动物则无此结构。约 9500 万年前,灵长类动物与食肉动物分化时,它们的共同祖先同样拥有生殖骨,且大多数后代物种保留了这一特征。

因此,在现代胎盘类哺乳动物中,失去生殖骨的物种,均是在进化过程中逐渐丢失的。

那么,人类为何会失去生殖骨呢?

研究表明,这主要归因于人类繁殖方式的改变。研究人员发现,生殖骨的大小与动物交尾时间长短呈正相关,交尾时间超过 3 分钟的动物,生殖骨通常较长;交尾时间较短的动物,生殖骨则较短。

例如,狮子、老虎等猛兽,尽管体型庞大、凶猛异常,但交尾时间往往以秒计算,其生殖骨也相对较小。大猩猩以及整个类人猿近亲群体,交尾时间同样短暂,生殖骨也不大,如倭黑猩猩交尾时间约 15 秒,其生殖骨仅约 8 毫米。

尽管人类交尾时间以分钟计算,但在自然界中仍属于 “速战速决” 型,平均时间在 2 分钟以内,这意味着人类在进化过程中原本就拥有相对较短的生殖骨。而人类发情期的消失和雌性排卵期的隐蔽,促使繁殖方式从一夫多妻制向一夫一妻制转变,这成为压垮人类生殖骨的最后一根稻草。

研究显示,在繁殖期雄性竞争激烈的动物群体中,生殖骨不仅更大,形状也更为奇特。

这不难理解,生殖骨能延长交配时间,增加雄性遗传物质与卵细胞结合的机会,同时独特形状的生殖骨可诱导雌性快速排卵,部分末端呈勺子状的生殖骨还能清除其他雄性的遗传物质,从而提高自身繁殖成功率。可以说,雄性间的繁殖竞争推动了生殖骨的进化。

然而,在人类的进化历程中,雄性之间的繁殖竞争逐渐趋于缓和。

一方面,人类发情期的消失使得繁殖时间不再局限于特定时期,全年均可进行繁殖,这减轻了雄性的紧迫感,降低了竞争压力。

另一方面,雌性排卵期外部特征的消失,让雄性难以判断雌性是否处于排卵期,因此更倾向于陪伴在雌性身边,等待受孕时机,并在幼崽出生后共同承担养育责任。

随着人类社会的发展,男性拥有了剩余资产,为确保后代的纯正性和继承权,开始追求稳定的配偶关系,一夫一妻制逐渐形成。这一系列变化使得人类雄性之间的繁殖竞争大幅减弱,生殖骨失去了进化的动力,最终在进化过程中消失。

综上所述,人类生殖骨的消失,一是因为人类本身属于 “速战速决” 型,生殖骨原本就较短;二是由于雄性间竞争压力减小和一夫一妻制的形成,使得生殖骨在进化过程中失去了存在的必要,最终退出了人类的进化舞台 。