一、中国茶类的科学分类体系

中国茶类的划分基于发酵程度这一核心工艺指标,形成了六大茶类的完整体系:

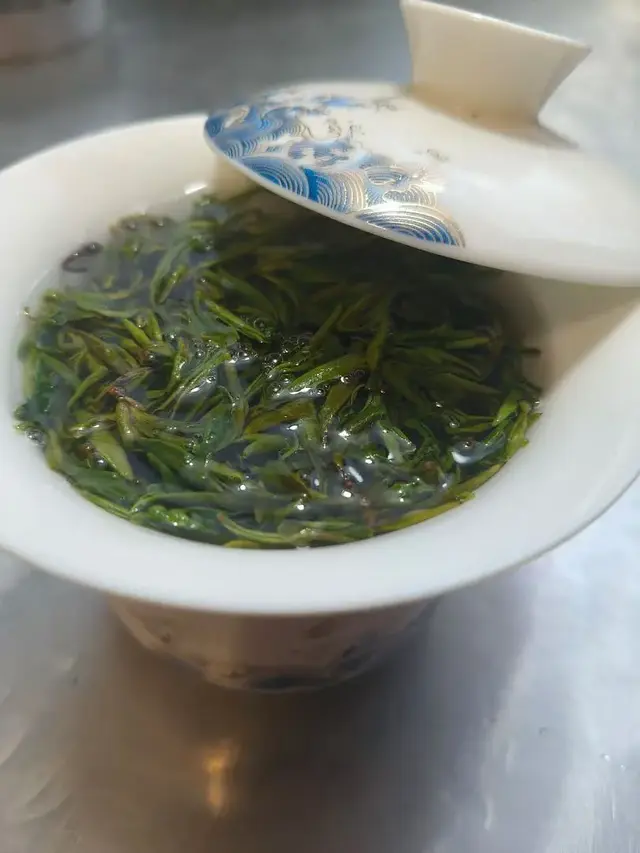

1. 绿茶(不发酵茶):0%发酵,保留鲜叶天然物质,如龙井、碧螺春。

2. 白茶(微发酵茶):5-10%发酵,自然萎凋干燥,如白毫银针、白牡丹。

3. 黄茶(轻发酵茶):10-20%发酵,独特"闷黄"工艺,如君山银针、蒙顶黄芽。

4. 乌龙茶(半发酵茶):30-70%发酵,摇青与静置交替,如铁观音、大红袍。

5. 红茶(全发酵茶):80-90%发酵,氧化充分,如祁门红茶、正山小种。

6. 黑茶(后发酵茶):85-100%发酵,微生物参与陈化,如普洱熟茶、六堡茶。

这一分类体系由中国茶叶学会在20世纪50年代确立,结合了工艺特征、品质风味和生化成分变化,成为国际茶学界通用标准。

二、六大茶类工艺全解析

(一)绿茶:自然鲜爽的极致呈现

• 核心工艺:杀青(蒸汽/锅炒)→揉捻→干燥

• 关键技术:

◦ 龙井"十大手法"炒制,形成扁平光滑外形

◦ 碧螺春"提毫"工艺,塑造银绿隐翠外观

◦ 蒸青绿茶保留85%以上茶多酚,抗氧化力最强

(二)白茶:自然天成的时间艺术

• 极简工艺:萎凋(72小时以上)→干燥

• 特殊价值:

◦ 白毫银针芽头含茶氨酸达6%,高于其他茶类

◦ 陈年白茶黄酮类物质提升3倍,抗辐射效果显著

(三)黄茶:神秘的闷黄技术

• 独门工序:杀青后闷黄(5-72小时)

• 品质奥秘:

◦ 叶绿素降解率达53%,形成"黄汤黄叶"

◦ 产生20余种新香气物质,如α-紫罗酮

(四)乌龙茶:半发酵的香气密码

• 核心工艺:摇青(5-8次)→杀青→包揉

• 风味特征:

◦ 铁观音兰花香源于橙花叔醇(含量0.8%)

◦ 武夷岩茶"岩韵"来自茶多酚氧化聚合产物

(五)红茶:全发酵的味觉革命

• 工艺突破:萎凋→揉捻→发酵(4-8小时)

• 科学依据:

◦ 茶黄素含量达0.8-1.5%,茶汤呈"金圈"

◦ 茶红素占比8-15%,形成醇厚口感

(六)黑茶:微生物的神奇工坊

• 后发酵工艺:渥堆(15-30天)→陈化

• 健康密码:

◦ 茯砖茶"金花"(冠突散囊菌)产淀粉酶活性提升3倍

◦ 普洱茶熟茶茶褐素含量达15%,降血脂效果显著

三、科学饮茶指南

(一)不同体质的茶类选择

• 寒性体质:红茶(祁门)、黑茶(普洱熟茶)

• 热性体质:绿茶(龙井)、白茶(白毫银针)

• 中性体质:乌龙茶(大红袍)、黄茶(君山银针)

(二)四季饮茶建议

• 春季:花茶(疏肝解郁)、绿茶(提神醒脑)

• 夏季:白茶(清热解暑)、绿茶(生津止渴)

• 秋季:乌龙茶(润燥生津)、黄茶(和胃消食)

• 冬季:红茶(暖胃驱寒)、黑茶(降脂解腻)

四、品质鉴别与保存方法

选购要点

• 绿茶:芽叶完整,无红梗红叶

• 白茶:白毫密布,干茶有"银霜"

• 黄茶:色泽金黄,无焦斑

• 乌龙茶:条索卷曲,有"蛤蟆背"

• 红茶:汤色"金圈"明显,冷后浑

• 黑茶:茶汤红浓,有"菌香"

五、深度品饮体验

(一)经典茶品推荐

1. 绿茶:西湖龙井(狮峰)、碧螺春(东山)

2. 白茶:白毫银针(太姥山)、老寿眉(2015年)

3. 黄茶:君山银针(岳阳)、蒙顶黄芽(雅安)

4. 乌龙茶:铁观音(祥华)、大红袍(三坑两涧)

5. 红茶:祁门红茶(历口)、正山小种(桐木关)

6. 黑茶:六堡茶(梧州)、陈年普洱(2003年)

(二)茶器搭配艺术

• 绿茶:玻璃盏(观形)、白瓷盖碗(聚香)

• 乌龙茶:紫砂壶(发茶性)、朱泥小品(扬香)

• 黑茶:粗陶壶(陈香)、建水紫陶(去杂味)