宇宙的起源,一直是科学探索中最为神秘和挑战性的问题。传统宇宙学理论,以宇宙大爆炸为核心,认为我们所在的宇宙起源于一个极端高温、高密度的初态——奇点。在这个奇点中,所有的物质和能量都聚集在一个无限小的点上,然后在一次巨大的爆炸中释放出来,开始了宇宙的膨胀和冷却历程。

然而,这一理论在解释宇宙诞生的瞬间——特别是奇点处的物理状态时,遇到了巨大的困难。因为在奇点处,所有的物理定律,包括广义相对论和量子力学,都失效了。这种无法解释的无穷大,成为了物理学上的一大难题,被称为奇性疑难。

为了克服这一难题,量子力学的理论开始被应用到宇宙起源的探索中,量子宇宙学应运而生。这一理论借助量子力学的原理,试图解释在宇宙诞生时,物质和能量是如何从一个极小的、量子化的状态中产生的。

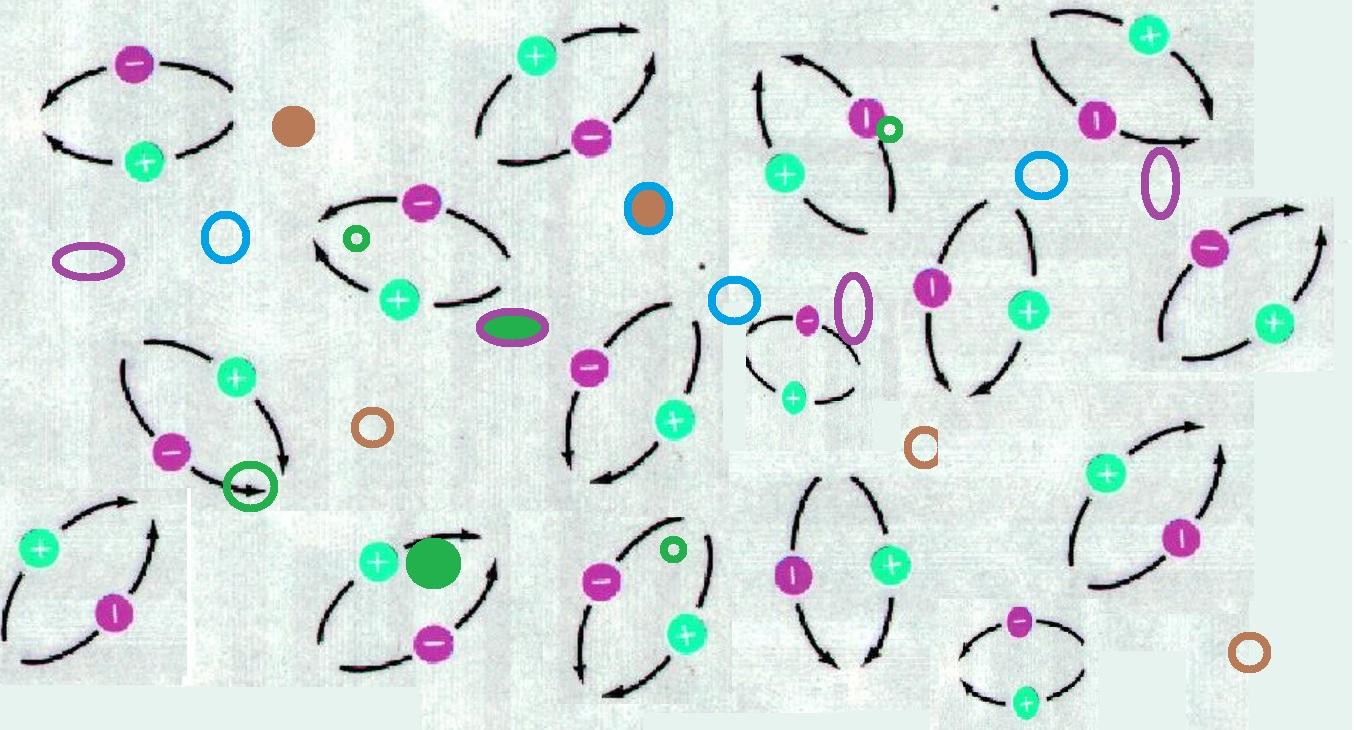

量子场论:物质的量子化起源量子场论是现代物理学的一大支柱,它将场的概念推广到了物质的基本形态。按照量子场论的观点,我们所观察到的粒子,如电子、光子等,实际上都是各种场的量子化表现。场是一种更加基本的物质状态,它充满了我们生活的空间,并相互叠加。

在量子场论中,场的存在并非静止不变。当场受到能量的影响时,它可以从基态转变为激发态,此时就会产生相应的粒子。例如,当电磁场受到能量激发时,就会产生光子;当电子场受到激发时,就会产生电子。反之,粒子的消失,则代表场从激发态回到了基态。

这种粒子的产生和消失,并不是凭空发生,而是场之间能量转换的结果。

以中子的β衰变为例,中子场退激到基态,释放的能量转换成了质子场、电子场和中微子场的激发,从而产生了质子、电子和反中微子。从量子场论的角度来看,真空并不是真正的“无”,它包含了基态的能量,这种能量在一定条件下可以转化为物质,实现了“无中生有”。

宇宙波函数:量子隧道中的创生量子力学不仅解释了物质如何从能量中产生,也为宇宙的起源提供了一种全新的解释。在这一理论中,宇宙的诞生被描述为一种量子状态的转变,这一过程可以用宇宙波函数来表示。宇宙波函数是一种数学函数,它能够描述宇宙在量子层面上的状态和演化。

运用量子力学中的费曼路径积分方法,科学家们可以计算出宇宙从一个极小的量子状态(无)中诞生出来的概率。这一过程类似于量子隧道效应,即在经典物理中看似不可能的事件,在量子世界中有一定的概率发生。因此,宇宙的产生,可以看作是量子隧道效应的一种体现,它从一个量子化的初始状态(可能是一个虚无的状态)中产生了我们现在所观测到的宇宙。

这种解释避免了宇宙大爆炸理论中的奇点问题,因为在量子宇宙学中,宇宙的起源不再是一个无穷小的点,而是一个量子态的演变。这一理论还预言了宇宙可能存在着多个不同的量子态,这些态的演变可能导致了不同宇宙的产生,为宇宙的多样性提供了一种可能的解释。

老子与科学:无中生有的哲思“无中生有”不仅是科学探索的前沿问题,也是哲学思考的重要议题。在中国古代哲学中,老子的道德经就提出了类似的思想。老子认为,“无,名天地之始;有,名万物之母”,即“无”是天地的起源,“有”是万物的母亲。这种思想表达了一种宇宙从虚无中诞生的自然观。

现代科学的进展,特别是量子力学和量子宇宙学的研究,似乎在某种程度上验证了这一古老哲学的洞见。量子力学中的量子涨落现象,以及量子宇宙学中宇宙波函数的描述,都显示了宇宙有可能从一个量子化的虚无状态中产生。这些科学理论虽然不能直接证明老子的哲学思想,但至少在某种意义上支持了“无中生有”这一自然观。

这种科学与哲学的统一,不仅让我们对宇宙的起源有了更深的理解,也提醒我们,对于自然的奥秘,我们仍然处于探索的初级阶段。正如古人所说,看山是山,看山不是山,看山还是山。这句话反映了一个认识论上的深刻见解:对于任何复杂现象的认识,我们都需要经历从表面到深入,再回到本质的循环过程。在探索宇宙起源的道路上,科学与哲学的结合,可能正是我们接近这一自然真谛的最佳途径。