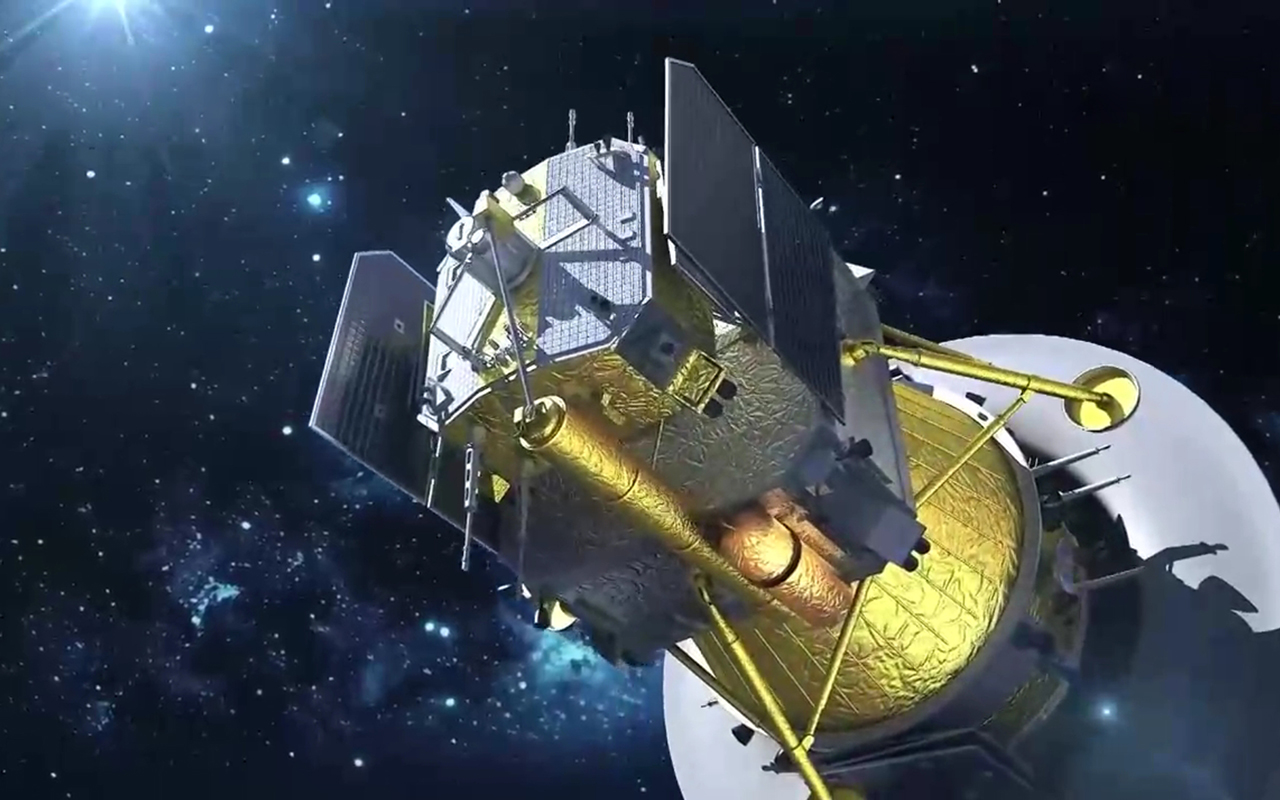

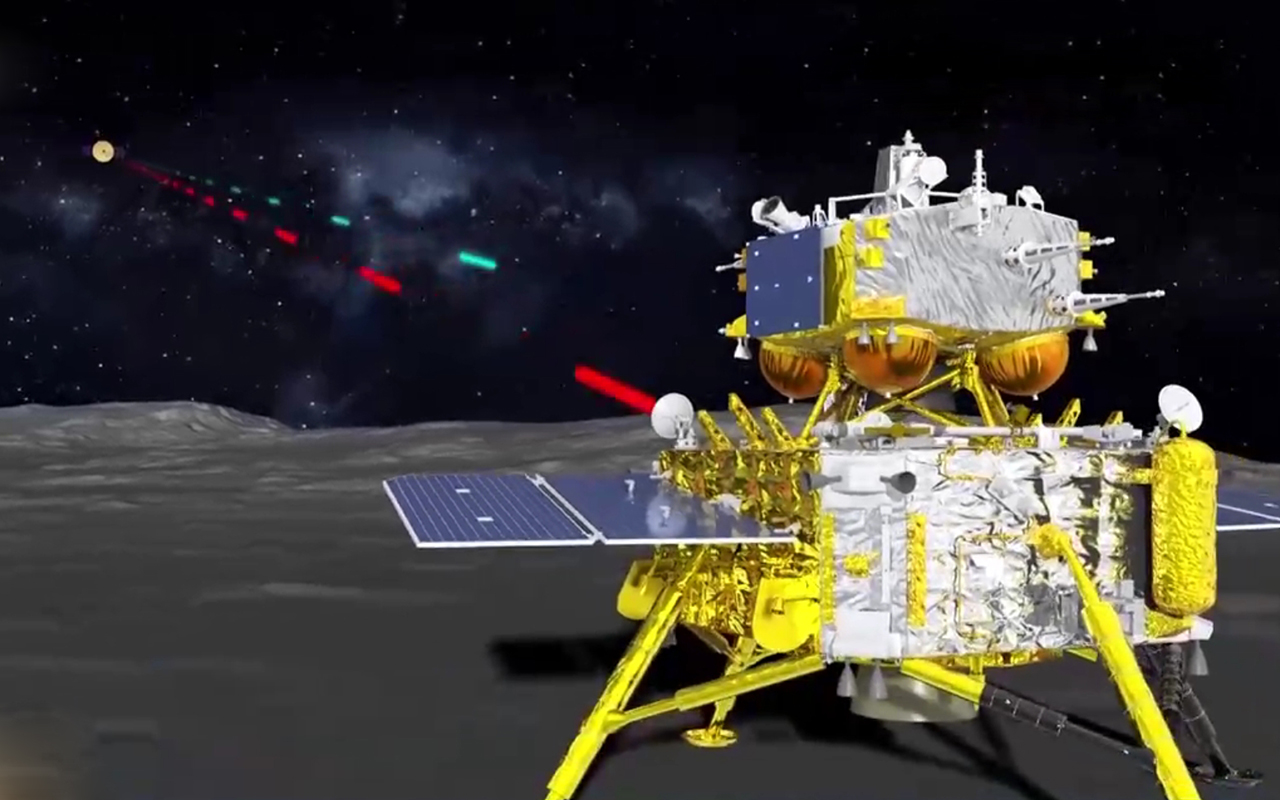

嫦娥六号这次可是给我们带回了个大宝贝:月球背面的土壤样本!别看这样本只有近2公斤重,和美国阿波罗计划带回来的约440公斤月壤比,可以说是小巫见大巫了,但嫦娥六号的月壤“质量”,可是比美国阿波罗计划带回的月壤“质量”高许多了。

嫦娥六号这次带回的月壤,不仅仅是一堆土那么简单,它可是承载着月球亿万年的秘密和历史的“金疙瘩”啊!人类首次月球背面取样,而且还是学术界公认的月球背面最古老撞击坑的月壤,这可是创纪录和创历史的啊,想想都让人激动不已!

但是随着这“月球特产”的归来,国内学界也掀起了一场关于论文发表的“争夺战”!这场“争夺战”的焦点,就是这些珍贵的研究成果应该在国内发表还是送到国外去,是用中文写还是用英文写。是不是有些不可思议?甚至太出乎意料了,为啥这也会成为问题?

那圈叔就先来说说,英文发表这事儿。

在咱们中国科学界,一直有这么个观念:英文发表就是国际认可,就是“高大上”的代名词。就像咱们平时买衣服,都喜欢挑那些有“国际大牌”标签的,觉得穿上就有面子。很多科学家也觉得,我的研究成果得用英文发表,才能显得我厉害!

但是中文写作这事儿也不能忽视啊!你想想看,咱们中国人自己的研究成果,用中文写出来不是更接地气、更有亲切感吗?就像咱们吃家乡菜一样,那种味道是任何山珍海味都替代不了的。可惜啊,现在中文写作在学术界还是有点儿“被边缘化”的感觉,就好像是被放在了“国际认可度”的祭坛上,默默做着“无声牺牲”。

不过这次嫦娥六号带回的月壤样本,可是让中文科技期刊看到了“翻身”的希望!你想想,这可是世界首次月球背面采样啊,这么重磅的研究成果,如果能在中文期刊上发表,那得多有面子啊!所以啊,现在国内学界可是议论纷纷,都在争论这论文到底应该在哪儿发。

有科学家表示:咱们的研究成果,得先在咱们自家的地盘上‘亮个相’!这样既能展示咱们国家的科研实力,又能提升国内学术期刊的国际地位。

也有科学家表示:研究嫦娥六号月球样品的科学家们,可以考虑把论文投给国内的英文期刊,毕竟英语是国际科学界的“通用语言”嘛,这样也能更好地与国际同行交流。

说到这儿,圈叔就得提提咱们国内那些科技期刊了。

虽然咱们中国有超过4800种科技期刊,数量上是世界第二。但是这“多而不强”的问题也一直让人头疼。就像咱们平时说的“人海战术”,虽然人多,但要是没几个高手,那也白搭啊!

所以咱国内的科技期刊也得加把劲儿,提高审稿质量和学术水平,这样才能吸引更多优秀稿源啊!

当然,这场“争夺战”也让圈叔看到了国内学术评价体系的一些问题。

就像有些科学家说的,现在大家都太追求发表SCI论文了,好像发论文就是为了评职称、拿奖金似的。这样一来啊,科研的目的就被“异化”了,大家都忙着“造论文”,而不是真正地去做研究、解决问题。

咱们应该看看怎么才能让科研人员更加专注于研究本身,而不是被论文发表这些“身外之物”所牵绊。

最后,不管这些研究成果最终是在哪儿发表的、是用什么语言写的,它们都是咱们中国人自己的骄傲和成果!就像嫦娥六号这次带回的月壤一样,它们都是咱们探索宇宙、了解世界的宝贵财富!

圈叔更想引用中国社会科学院的朱锐研究员的话:只要大家能真正交流起来,用什么语言写论文都不是事儿!

比起在哪里发表,用什么语言发表,圈叔更希望早一点看到关于嫦娥六号月壤的研究成果,看看它们能给我们带来怎样的惊喜和启示!