46年前,在1979年5月25日清晨的纽约市曼哈顿苏豪区。

小男孩伊坦·帕兹背上小书包,戴着一顶心爱的棒球帽,揣着一美元。

兴高采烈地跟母亲朱莉告别,说自己已经是个大孩子,能独自去上学。

可这一天,对他父母来说,成了噩梦的开端——出门后的伊坦再也没回来。

他母亲起初还宽慰自己,儿子可能只是贪玩。

可随着天越来越黑,她意识到情况不对,赶紧报警。

接下来的日子,他们也在拼命寻找,到处贴海报,向每个能帮忙的人求助,却啥都没找到。

后来伊坦的失踪不光刺痛了一家人的心,还在传播后引起了许多人的关注。

5月25日,那个再也瞧不见伊坦笑容的日子,也就被定为了“国际儿童失踪日”。

伊坦的失踪,犹如一记重锤,狠狠砸向整个社会对儿童安全的漠视,以及漏洞百出的追踪体系。

在他消失的那个年代,美国几乎没有任何统一部门,协调失踪儿童案件的调查。

各州之间资源分散,执法合作稀缺,连一个能集中力量处理失踪儿童的数据库都不见踪影。

警察们各自为战,效率低下,因此错失不少能早日找到孩子的机会。

伊坦的案子如同催化剂,将这些问题统统暴露于阳光下。

在儿子走丢后,他的父母从未停止呼吁。

他们的坚持不只是出于对儿子的思念,而是更希望未来的孩子们不再遭遇同样的苦难。

四年后,这场持续不断的社会讨论终于发挥作用了。

1983年,当时的美国总统里根站出来宣称:

把每年的5月25日,也就是伊坦失踪的这一天,定为“全国失踪儿童日”。

这相当于政府向全社会统一表态:我们决不能再让孩子们无声无息地消失。

自此之后美国联邦和州级的合作逐步推进,各种针对儿童失踪的专项小组开始组建。

1984年,美国国家失踪与受虐儿童中心终于建成,成为处理失踪儿童案件的专门机构。

与此同时,相关技术手段也在改良。

像全国失踪儿童档案库这样的系统陆续上线,让失踪儿童的追踪手段更高效、更全面。

很多家庭的希望得以延续,有些围绕儿童安全的举措甚至被写进法律。

后来的这些变化不但在美国落地生根,还渐渐扩展到国际上。

1986年,儿童失踪问题引起世界儿童团体的关注。

许多国家借鉴美国的做法,逐步形成国际协作机制。

也有许多被拐的儿童,因为相关系统的完善得到了及时救助。

而“5月25日”这个饱含悲伤的数字也有了全球意义,成为了“国际儿童失踪日”。

这个日子提醒着人们,保护儿童要有预防,万万不能只寄希望于“侥幸”。

那么伊坦的案子是怎样发生的呢?

20世纪70年代,曼哈顿的书豪区域工厂大量搬迁,变得一片萧条,空厂房被留下。

这局面反倒吸引了众多艺术家,他们喜欢这儿低廉的租金,还乐意把旧厂房改成工作室和住处。

彼时作为专业摄影师的斯塔利帕兹,便是其中一位。

当时他带着家人搬进一间由工厂改建的公寓,生活就此展开。

后来他的妻子朱莉在公寓里开了一家儿童日托所,一边忙碌地照顾小孩子们,一边操持家庭生活。

这时候的伊坦才两岁半,那时候他还是家里的独生子。

身为摄影师的斯塔利帕兹也喜欢给家人拍照,镜头下的孩子总是绽放着生命的光彩。

两年后伊坦有了弟弟,日常变得越发热闹,也越发琐碎。

这一家子的日子,就像被塞满的画框,拥挤却充实。

伊坦6岁时开始上小学,家里本打算让他坐校车,可偏赶上司机罢工,这一下事情就复杂了。

夫妇俩工作忙得根本抽不开身,只得请个保姆专门接送。

伊坦倒没抱怨,一直表现得独立又自在,小小年纪好像就懂得适应这些变化了。

然而几个月后校车正常运转,在5月2日这天,伊坦起床后兴奋极了,认真收拾好自己的小书包。

他把昨天赚到的一美元小心塞进包里,还戴上最喜欢的那顶黑色飞行员棒球帽。

这天他身着蓝色灯芯绒夹克、蓝色短裤,脚蹬一双运动鞋,鞋带打着两个耀眼的荧光色蝴蝶结。

他的书包也很别致,蓝色布料上印着一只大象,仿佛伊坦在对着家做最后的告别微笑。

一大早,他站在门口朝母亲朱莉挥挥手,大声喊:

“妈,我能行!我自己去上学!”

接着他就坚定地走出去,背影在阳光下自信却又遥远。

朱莉心里其实挺不安,她站在门边一直盯着儿子远去的背影,直到他在转角处完全消失。

可她怎么也没想到,这一分别竟是永别。

下午的放学时间,朱莉满心期待地守在家门口,一分钟一分钟地盼着儿子跑回来。

可时间一点点过去,伊坦还是没影儿。

她试着往校车站走,想找找儿子的踪迹,可空荡荡的街道让她的心一点点往下沉。

慌乱间,朱莉敲开邻居家的门,问儿子的同学,却只听到一句:

“今天没见到他。”

她整个人一下子被恐惧抓住了,之后她强忍着颤抖拨通丈夫的电话,紧接着又迅速联系学校。

那头的老师告诉她:

“伊坦今天没来学校。”

听到这话的朱莉,脑袋里的思绪一下子炸了。

再也忍不住的她跑回家拨打报警电话,语气急促,差不多带着哭腔。

把伊坦当天的穿着、书包、在哪儿最后看到他,都报告给了警方。

警方很快赶到,这一刻,朱莉的直觉告诉她,她正面临着一个能毁掉一家人的深渊……

警察的到来,让朱莉心中的恐惧感被放大到极致。

这是当时曼哈顿少见的大动作,一百多个警察分成小组围绕着社区进行地毯式搜索,搜救犬带着希望上街嗅闻。

可天公不作美,当天下起了雨,气味很快被冲散。

直升机盘旋在空中,派出强光灯扫视街区的每一个角落,其他一些空屋和地下室也没有放过。

街道上,人们递过来的都是同样的话:

“我会留意的。”

朱莉抱着唯一一线光是找到学校到家的每一寸街道,但一无所获。

伊坦失踪的消息迅速传遍整个社区,可就是没能跨出更广范围。

伊坦的父母不愿放弃任何希望,父亲更是如此。

他是个专业摄影师,家里存着伊坦无数清晰又满是笑容的照片。

父亲觉得,照片也许是让更多人记住伊坦的最好办法。

他冒出个看似疯狂的念头——把孩子的照片印在牛奶盒上。

那时候,牛奶是每个家庭必需的,牛奶盒每天都会出现在成千上万个家庭的餐桌上。

当他联系到相关厂家后,这个点子很快就得到奶制品厂商支持。

随后印刷厂连夜干活,之后没多久,伊坦的照片和详细的失踪信息印在了牛奶盒正面。

照片上的伊坦笑得特明亮,简直就像在跟成千上万个陌生人喊:

“快来找到我!”

在奶盒满天飞的日子里,伊坦的父母心情复杂。

有希望,也是无尽的煎熬。

他们盯着每一通电话,看到陌生号码心就提到嗓子眼儿。

他们坚信,总有人能认出这个男孩。

但时间一天天过去,耳边听到的只有关心和安慰,没人带来真正有用的消息。

随着时间推移,原本紧张的搜索渐渐被无力感取代。

警方的搜索范围越来越广,连曼哈顿的地铁站、垃圾场都没放过。

可这一切就像石子投进湖里,只能激起一点涟漪却看不到底。

警局的档案柜里,厚厚的记录逐渐堆叠起来,像堆积的时光,压得人喘不过气。

偶尔有新的目击者站出来,但带来的也是模棱两可的描述。

偶尔接到某些“也许我看到了”的电话,甚至有人声称知道凶手是谁,可所有方向最后都成了死路。

警方开始疲于奔命,巡逻犬一次次扑空。

对他们来说,这成了一场看不到尽头的追逐。

他母亲常在深夜独自趴着哭,紧紧抱着伊坦的玩具。

整个社会的恐慌远未散去,邻里之间突然多了许多提防。

孩子们放学时不再欢笑地拥进街角的小商店,人们的目光不自觉地像探照灯,来回扫视那些原本熟悉的面孔。

伊坦成了一个符号,一张深深烙印在纽约记忆中的小脸,一次再也走不回来的早晨。

他的父母等了七年又七年,最终艰难的签下宣告死亡的字眼。

警方在多年后才将文件封存,但那不是结束。

几年后,伊坦失踪案好像有了突破性进展。

警方把目光投向了流浪汉拉莫斯,他是个出名的惯犯,档案里尽是对小男孩儿下手的犯罪记录。

那些孩子几乎都是金色头发,年龄也相仿,和伊坦惊人地相似。

面对警方询问,这个看似油滑的家伙居然主动承认。

他说自己在伊坦失踪当日,确实和一个相似的男孩在一起。

他供述,男孩特别倔强,说自己要去华盛顿找亲戚。

害怕过早暴露罪行的他,吓得赶忙把男孩送到了地铁站。

不知是为撇清责任还是记忆模糊,他跟警方强调,他不能完全确认这男孩就是伊坦。

伊坦父母肯定无法接受这般模棱两可的说辞,他们死咬拉莫斯。

之后他们改走民事诉讼程序,盼着通过法庭公正获得一些答案。

然而,事实打碎了他们仅存的期待。

法院审理时,由于没找到伊坦遗体,也没直接证据表明拉莫斯有具体犯罪行为,没法给出进一步刑事判决。

虽说法庭最后判定拉莫斯要赔偿这对夫妇200万美元精神损失费,可这笔钱对伊坦父母毫无实际意义。

赔偿款一分钱都没进他们口袋,因为拉莫斯根本没钱还。

这场官司耗尽伊坦父母最后的力气,可最让人难受的,还是那没找到的答案。

儿子究竟在哪?

2012年,这起冷案猛地有了突破口。

一个普通的举报电话,把警方的注意力引向了一名叫佩德罗·埃尔南德斯的男子。

打电话的是他姐姐妮娜·埃尔南德斯,她在电话里声音紧张激动,说自己弟弟就是真正的罪魁祸首。

妮娜讲,几年前在教会的一次告解中,埃尔南德斯曾当众承认,是他杀了那个失踪的小男孩。

这让人意外的消息,让警方马上展开追查。

后来警方查到,埃尔南德斯在伊坦失踪时,正在学校附近的一家杂货店工作。

而且案发后不久,他就打包离开苏豪区,搬到新泽西生活。

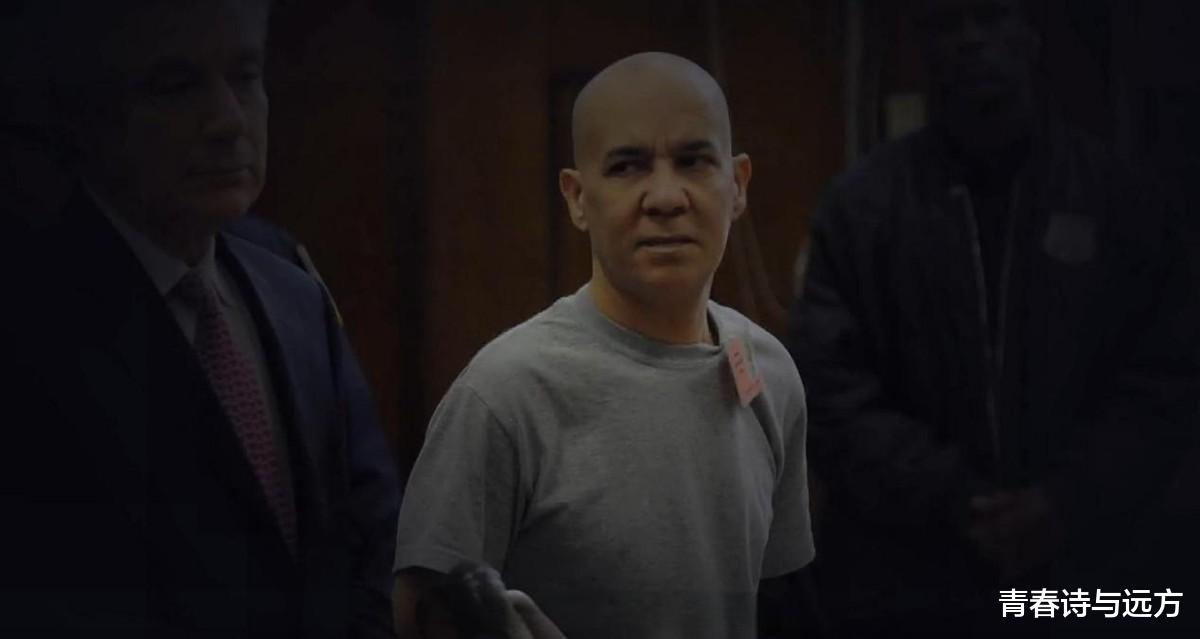

这些信息和时间点都太对得上了,于是埃尔南德斯很快被警方找到带走。

面对审讯,他没抵赖,当场供认罪行。

他说得平静又详细,根本不像撒谎。

他回忆那一天,自己工作时看到伊坦背着书包走进杂货店,独自一人。

他不知怎的动了手,把伊坦哄进地下室,假装给他汽水喝。

接着,事情很快失控,埃尔南德斯掐住伊坦脖子。

更让人心碎的是,埃尔南德斯承认,他将男孩遗体藏在冰柜里,最后用塑料袋装好,扔到附近的垃圾堆填区。

遗体早没了,不是焚烧就是深埋。

后来,警方对埃尔南德斯的供述进行进一步调查。

他的工作记录、他自己说的作息,以及一些旁证都和案发当天的相关信息相符。

就算没找到实物证据,可他的陈述细致得让人不能忽视。

尤其是他对作案手法的描述,跟警方当年的推测一样。

经过一番努力,检方终于决定把埃尔南德斯告上法庭。

2017年,经过长达五年的审理。

曼哈顿法庭宣布佩德罗·埃尔南德斯被判一级绑架和二级谋杀罪名成立。

他被判终身监禁,至少25年内不许假释。

法庭当天安静得很,没人欢呼,也没人鼓掌。

伊坦的父母虽说终于听到结果,但脸上还是满是悲痛。

这一刻,没有解脱,只有失落和痛苦。

尽管真凶落网,伊坦案件看似有了答案。

可对他的父母而言,心中痛苦永无尽头。

他们失去儿子,遗体未寻到,连告别的机会都不曾有。

伊坦一案还告诉我们,光靠他人保护孩子决然不够,得教会他们“如何保护自己”。

不管是父母还是社会,这是一场不能停歇的战斗。

只有让孩子懂得如何辨别坏人,懂得如何规避风险,那些让人心痛的案件才能更少一些。

而这些仍需我们的努力,为了不让下一个“伊坦”出现,我们任重道远。