二十六年,一个足以改变世界面貌的时间跨度。国际空间站,这颗人类在太空的家园,已经漂浮在漆黑的宇宙中超过一个季度世纪。而我们的天宫空间站,设计寿命却只有区区十年。这巨大的差异,背后究竟隐藏着怎样的故事?这难道仅仅是技术实力的差异,还是另有隐情?

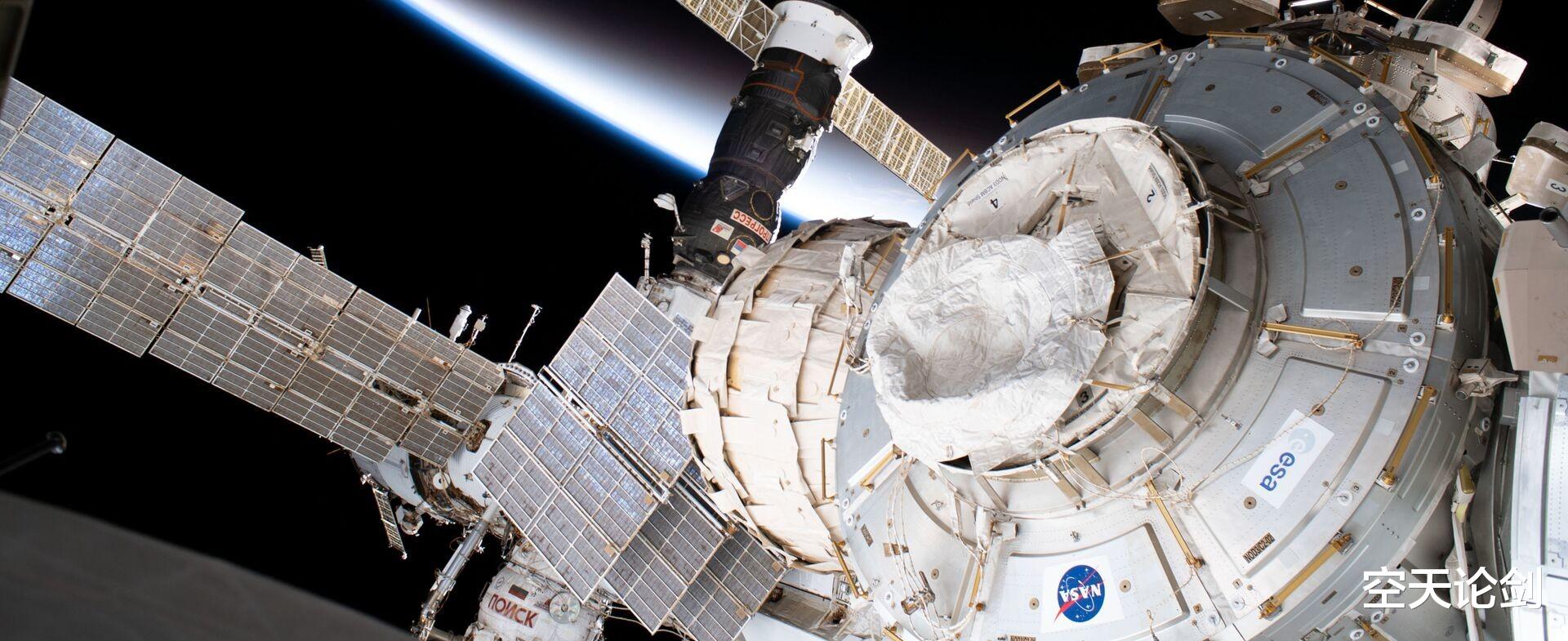

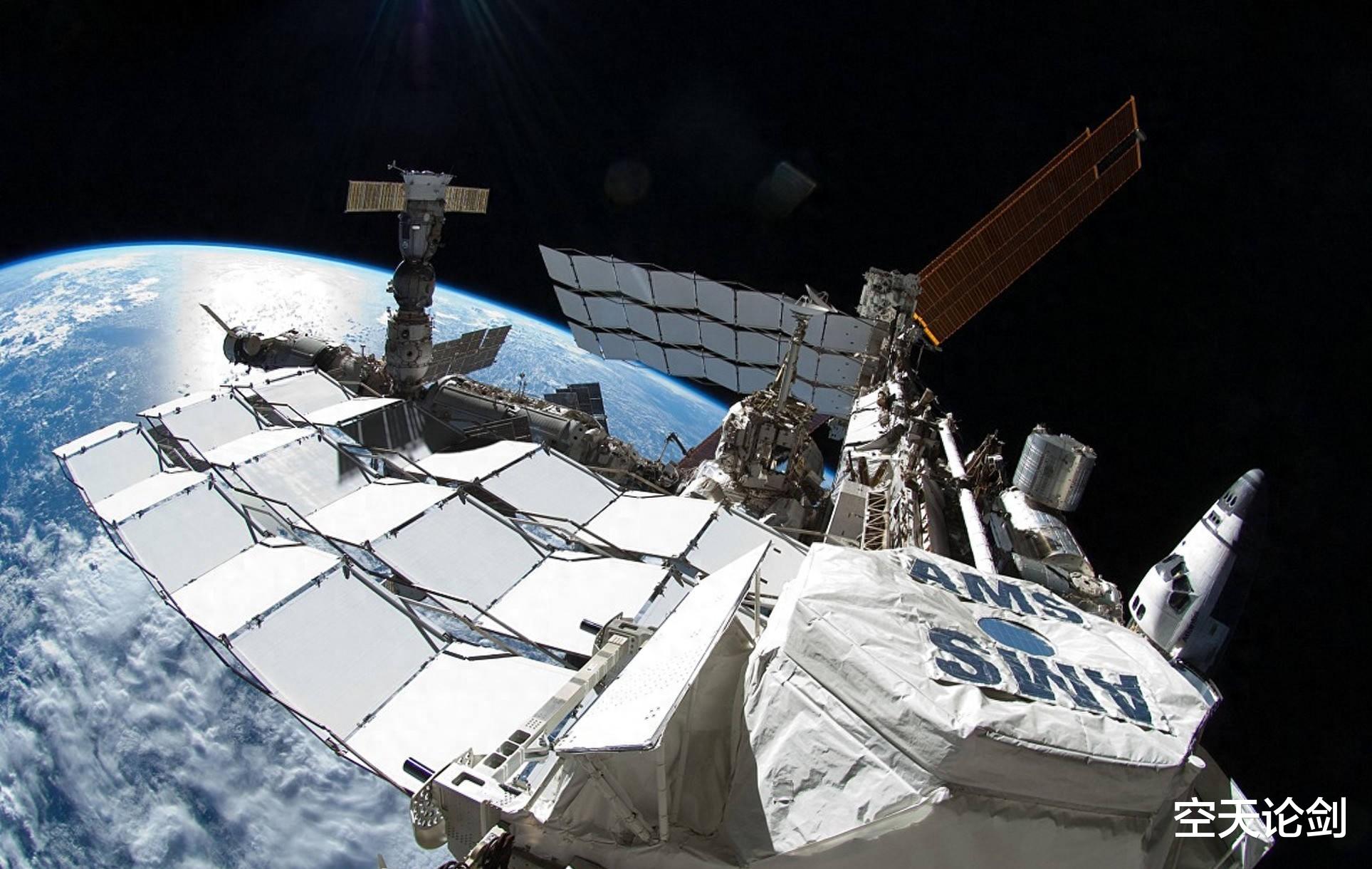

首先,甩开那些枯燥的数字和技术参数,让我们来聊聊人性。国际空间站,那是十几国科学家、工程师呕心沥血的结晶,是无数次失败与成功的叠加,更是政治妥协和利益博弈的产物。它就像一个年迈的、饱经风霜的老者,身上布满了岁月的痕迹,每一次修理都像是在与死神赛跑。它的设计寿命本就并非完美,更像是大家凑合着用的一个勉强能运行的大家伙。想想看,十几家单位,各种标准,各种接口,协调起来就够让人头疼的了,更别说长达几十年的维护了。这就像是一台组装电脑,零件来自不同厂商,驱动程序千奇百怪,能运行已经算奇迹了,更别说稳定运行几十年了。

反观天宫,那是我们中国人自己动手,丰衣足食的成果。十年寿命,不是能力不足,而是我们对自己产品的自信。我们像一个经验丰富的木匠,精雕细琢每一块木头,每一个榫卯。我们知道它能扛多久,也知道它什么时候需要检修。这十年,是它最巅峰的状态,是它为国家做出最大贡献的时间窗口。这就像是一套私人定制的高端家具,精挑细选的材料,精湛的工艺,我们更在意它的长期价值,而非牺牲性能去追求超长使用寿命。

那么,为什么美国主导的国际空间站能运行这么久呢? 这和它的设计初衷以及政治因素密切相关。国际空间站的建造初期,中国被排除在外,这背后是所谓的“沃尔夫条款”的阴影。美国人担心中国科技水平的快速发展,担心我们能拿到核心技术,所以干脆就把我们挡在了门外。这就导致了国际空间站的运行经费高得吓人,超过1500亿美元!简直是天文数字!这些钱,不仅仅用于维护和升级,更重要的是维持各国之间的平衡,妥协和让步。这就像一个关系复杂的大家庭,亲戚朋友众多,各种利益纠葛,维系这个大家庭的运转,需要付出巨大的代价。

而中国,我们另辟蹊径,独立自主研发天宫空间站。面对西方的技术封锁,我们没有怨天尤人,而是选择自强不息,十年磨一剑,打造出一座属于我们自己的太空宫殿。这十年,并非技术瓶颈,而是我们对空间站运行状态的一种谨慎判断。我们可以通过技术手段和材料更新延长它的使用寿命,而且我们具备这样的能力。这就像一场马拉松,我们不求一步登天,而是稳扎稳打,在确保最佳状态的同时,也能随时调整策略。

中国天宫空间站的成功,不仅仅是技术的胜利,更是中国航天精神的胜利。 它代表着我们对自主创新的坚持,对独立发展的自信。舱外行走,各种科学实验,都证明了天宫的强大功能,甚至在某些方面,它已经超越了国际空间站。看看国际空间站,设备老化、内部设计杂乱无章,简直就是“老旧小区”的翻版;而天宫,则是一个设计合理、井然有序的现代化空间站,许多外国科学家已经开始羡慕我们了。

2030年,国际空间站将退役销毁。届时,天宫将会成为世界上唯一一个在轨运行的空间站。这不仅是中国的骄傲,更是全人类的共同财富。这十年,也许只是天宫辉煌历程的开始。

这并不是一个简单的寿命对比,而是两种运行模式的碰撞,两种航天理念的交锋,更是两个时代科技实力的体现。 更重要的是,天宫的十年,代表着中国航天事业的自信与实力。

朋友们,你们对天宫空间站的设计寿命有什么看法呢?欢迎在评论区一起讨论!