对于张婧来说,丈夫周飞在两年前毫无征兆的自杀,仿佛是她被卷入了一个无尽黑洞的开始。2022年6月的某天,张婧回到家中,发现丈夫在家中自缢。没有遗书,没有遗言,毫无预兆。悲痛的张婧处理完丈夫的后事,没想到迎来的却是一通又一通的催债电话。丈夫生前的五名好友和同学相继联系她,要求偿还总计490万元的巨额借款,而张婧却对此毫不知情。随着调查的深入,她发现丈夫开设了股票账户,投入了超过千万元的资金,但由于市场崩盘,账户资金已全部亏空。她猜测,丈夫自杀的原因与这些巨额亏损和临近的借款利息支付日期有关。而这些债主们,则将她告上法庭,要求将这些债务认定为“夫妻共同债务”,让张婧来承担巨额还款。

两年前的那个夏天,张婧刚从单位下班回家,推开家门的一刹那,她的人生发生了天翻地覆的变化。她的丈夫周飞,一个在外人眼中和善温和的公务员,竟在家中结束了自己的生命。她的世界从此失去了颜色。然而,更多的灾难还在后面。丈夫的离世并没有带来生活的喘息,而是引来了一场场不可思议的债务风暴。

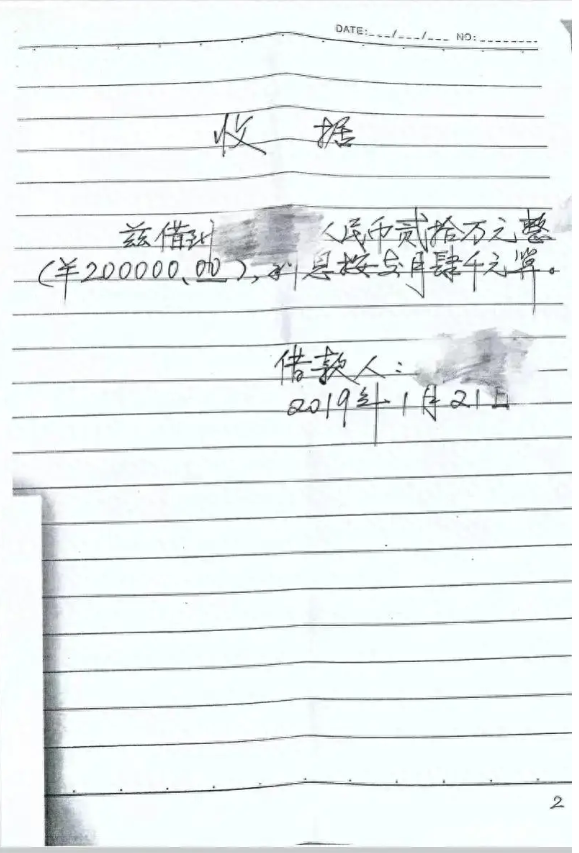

张婧回忆起那一刻时说:“刚处理完丈夫的后事,我以为一切可以慢慢过去,没想到随之而来的是一个个追债电话。”电话那头的催债人声称他们是周飞的好友或同学,借给了他巨额资金,而这些资金至今未还。车某某是第一个打电话来的,说周飞自四年前起陆续向他借款180万元;紧接着,卢某某、黎某某、伍某某、黄某某等四人也一一找上门来,总共490万元。张婧惊呆了——丈夫一个普通公务员,为什么会欠下如此巨额的债务?而更重要的是,这些债务都和她无关!

不久之后,张婧经过调查发现,丈夫周飞在去世前两年曾频繁在股市中大举操作,投入了上千万元,但最后几乎全军覆没。面对突如其来的巨额亏损,周飞选择了极端的方式结束自己的生命。可他的这一决定,却把妻子张婧推入了无尽的深渊。

五名债主随即向法院起诉,要求认定周飞的借款为“夫妻共同债务”,并由张婧负责偿还。这五人中,车某某起诉的案件首先作出判决。法院认为,周飞与张婧婚姻关系存续期间,周飞曾多次转账给张婧和儿子,双方“共同分享”了债务所带来的利益,因此应视为夫妻共同债务。但也有不同的声音,卢某某起诉的案件中,法院认为,周飞借款的金额已超出家庭日常生活需要,而张婧并未对这笔借款进行追认,因此不能认定为“夫妻共同债务”。

然而,不幸的是,多份判决中,大多数法院都认为这些债务属于夫妻共同债务。张婧的工资卡被冻结,广东茂名的两套房产中,一套已被司法拍卖,另一套也被抵押。张婧不服这些判决,认为这些借款从未用于家庭生活,她也从未见过借据,甚至毫不知情。她的辩护律师强调,仅凭“夫妻共同生活”来推定巨额债务是不合理的。

面对层层债务和不公判决,张婧多次上诉,甚至自己成为了一个“法律研究者”,不断寻找法律漏洞和反驳依据,但依旧未见成效。她质疑道:“为什么只算丈夫转给我的钱,而我转给他的就忽略不计?”在多次上诉失败后,张婧的人生仿佛进入了一个无解的死循环。她越来越多地思考:这究竟是法律的漏洞,还是债务人的陷阱?

(张婧、周飞、周浩然均为化名)

张婧的故事,引发了我们对“夫妻共同债务”认定的深思。法律原本是为了维护公平正义,但当判决结果明显偏向某一方时,是否又违背了初衷?在夫妻共同生活中,双方的经济往来是否应被无限放大到“共同债务”的层面?而面对丈夫借款炒股失败后的巨额债务,妻子在毫不知情、未曾受益的情况下,该不该承担起这个责任?这是一个关于法律、公平与家庭责任的三重拷问。

这个案例提醒我们,法律的条文再细致,也难以涵盖现实生活的复杂性。未来的法律框架或许需要更为细致的规定和解释,来真正实现公平正义。张婧的抗争,既是为了她个人的权益,也是为类似遭遇的所有人发声。或许,这正是她在黑暗中为自己点亮的一束光。