近年来,博物馆成为热门打卡地,那么,去博物馆看什么?有哪些重点展品不能错过?从中国国家博物馆的“后母戊”青铜方鼎,到河北博物院的汉代长信宫灯;从辽宁省博物馆的簪花仕女图,到广东省博物馆的金漆木雕大神龛;从陕西历史博物馆的镶金兽首玛瑙杯,到浙江省博物馆富春山居图,这些文物不仅展现了各地的独特文化,更是中华民族共同的荣耀。

今天,就让我们走进这些省级博物馆,走近这些国宝。体验一场不容错过的文化盛宴,一场属于我们自己的国宝之旅!

北京市

首都博物馆

西周伯矩鬲

西周 伯矩鬲 1975年北京房山琉璃河燕国墓地251号墓地出土©首都博物馆

从北京地区出土的最大青铜器堇鼎,到首都博物馆藏伯矩鬲(俗称牛头鬲),这是一件西周青铜礼器中较为少见的鬲。伯矩鬲全身以牛首为主要装饰,不加地纹,主体纹饰皆为高浮雕,给人雄奇威武之感。以伯矩鬲为代表的一批带有燕侯铭文的青铜器,确定了北京超过三千年的建城史,并且就是西周时期燕国的都城所在。

盖内及颈部内壁铸有相同的铭文“才(在)戊辰,匽侯赐伯矩贝,用作父戊尊彝”,盖内4行15个字,颈内壁5行15字。

天津市

天津博物馆

《雪景寒林图》

北宋范宽《雪景寒林图》

作为“北宋山水三大家”之一,范宽代表了北宋山水画作的最高艺术成就,他的传世画作极为稀少。《雪景寒林图》是范宽的代表作,被誉为“宋画中无上神品”。目前大陆仅存一件。

《雪景寒林图》主要展现了秦陇山川在雪后初晴之时的磅礴气象,枯木萧瑟,寒林深远。北宋画家范宽创作的一幅绢本水墨画,纵193.5厘米,横160.3厘米。该画作真实生动地表现了秦陇山川雪后的磅礴气象。

在绘画风格上,《雪景寒林图》明显包含了范宽的所有绘画特点,其代表性标识如“雨点皴”技法非常明显。

此外,范宽画作中的一些细节,如巨石的勾勒和房屋的线条,也有独特的特点。有人形容范宽画的房子为“铁屋”,意指他的笔触硬朗有力,画出的房子仿佛用铁丝构成,给人一种坚实感。

《雪景寒林图》局部。©天津博物馆

河北省

河北博物院

长信宫灯

▲长信宫灯,西汉 1968年于河北省满城县(今河北省保定市满城县西南约1.5公里的山崖上)中山靖王刘胜妻窦绾墓中出土。©文博圈

灯采用分铸法制作而成,由头、身、右臂、灯座、灯盘、灯罩等六部分组成,可以任意拆卸。宫女身体中空,烟灰经右臂进入体内,从而保持室内清洁,是集实用与环保于一体的最早实物研究资料。灯上刻有“长信尚浴”、“阳信家”等铭文9处共65字,所以得名。为研究灯的使用和流传情况,提供了重要的依据。构思巧妙,艺术性高。

灯的形象为跪地执灯的年轻宫女,通体鎏金,宫女头上梳髻,戴头巾,身穿长衣,跣足,衣袖宽大。她左手持灯盘,右臂上举,袖口下垂成灯罩。灯盘可以转动,灯盘上的两片弧形屏板可以推动开合,用以调节灯光的亮度和照射方向,是集实用性、艺术性于一体的珍贵文物珍品。

从目前公开发表的考古资料看,同类器型且采用鎏金工艺的汉代宫女造型宫灯,仅见此一件,弥足珍贵。

山西省

山西博物院

晋侯鸟尊

晋侯鸟尊 山西省临汾市曲沃县和翼城县交界处晋侯墓出土 ©文博圈

晋侯鸟尊,是第一代晋侯燮父祭祀祖先的重器,晋国建业兴邦的见证。

从某种意义上来讲,可以理解为晋文化的源头,承载着山西这片黄土的厚重历史。晋侯鸟尊是山西博物院的“镇馆之宝”,代表800年晋及三晋历史的源头,也象征着两周时期黄河流域的灿烂文明。

晋侯鸟尊盖内和腹底铸有铭文两行共九字,其铭曰:“晋侯乍向大室寳尊彝”。铭文中“向”一字,做“享”解,意为“贡献”。大意为晋国君主做了一件祭祀天神的宝器。可证其为宗庙礼器,这件鸟尊的主人是唐叔虞之子晋侯燮所拥有的一件高规格祭祀礼器。

内蒙古自治区

内蒙古博物院

鹰顶金冠饰

战国 鹰顶金冠饰 1972年内蒙古杭锦旗阿鲁柴登匈奴墓出土©文博圈

鹰顶金冠饰是我国迄今为止发现的唯一一件匈奴单于金冠,代表了战国时期我国北方民族贵金属工艺的最高水平。

金冠用纯黄金打造,重约1400克,分上下两部分。金冠最高处是一只雄鹰,鹰的头、颈、尾由金丝连接,当主人策马飞驰,雄鹰也随之震动,仿佛展翅欲飞。花瓣形金冠上錾刻着四狼咬四羊的图案,下部冠带则雕刻着老虎与猎物的紧张对峙,猎杀仿佛一触即发。方寸之间,将铸造、捶打、抽丝等技艺融汇于一身,造型简洁,又气势不凡,彰显了古代游牧先民美轮美奂的至高艺术追求。

辽宁省

辽宁省博物馆

簪花仕女图

传 唐代 周昉《簪花仕女图》卷

《簪花仕女图》古代仕女画的标杆,尽数呈现了唐代时髦女性的穿搭要领。描绘了五位簪花仕女与一名执扇侍女的闲适生活。画中仕女体态丰腴,衣着华丽,头戴牡丹、荷花,体现了唐代“以胖为美”的审美观。画家以细腻笔触刻画仕女神态,尤其是对纱衣的描绘,展现了“罗薄透凝脂”的高超技艺。

这幅画是研究唐代社会生活的重要史料,反映了贵族女性的生活方式和审美趣味,展现了她们相对自由的生活状态。作为唐代仕女画的典范,它对后世人物画影响深远,同时为研究唐代文化、服饰和女性地位提供了珍贵资料。其艺术成就和历史价值使其成为中国绘画史上的不朽杰作。

吉林省

吉林省博物馆

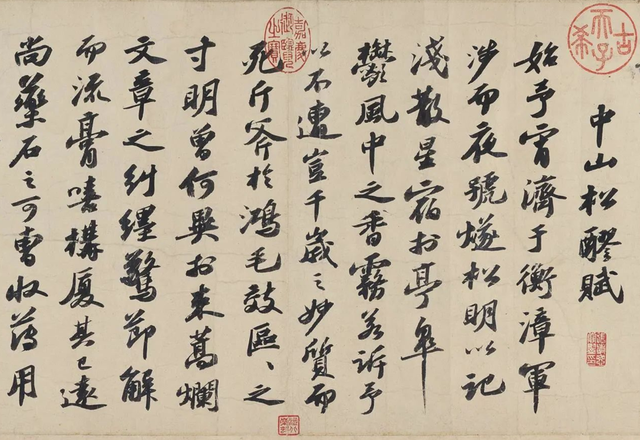

洞庭春色赋·中山松醪赋

苏轼《洞庭春色赋·中山松醪赋》行书卷

此卷是苏轼白书的《洞庭春色赋》和《中山松醪赋》。“洞庭春色”和“中山松醪”均为酒名。作者藉此抒发他因仕途坎坷而郁结在心中的不平:“曾日饮之几何,觉天刑之可逃。”文章豪放畅达,想象丰富:书法沉雄劲健,一气呵成,珠联璧合,堪称双绝。

《洞庭春色赋·中山松醪赋》行书卷为《洞庭春色赋》与《中山松醪赋》合卷,均为苏轼撰并书此两赋并后记,为白麻纸七纸接装,纸精墨佳,气色如新,前者行书32行,287字;后者行书35行,312 字;又有自题 10行,85字,前后总计684字,为所见其传世墨迹中字数最多者。

黑龙江省

黑龙江省博物馆

金代铜坐龙

金代铜坐龙 1965年黑龙江省哈尔滨市阿城区白城金上京会宁府遗址出土 ©黑龙江省博物馆

这件珍贵的铜坐龙是金代早中期皇室的御用器物。铜龙为黄铜铸造而成,它集龙、麒麟、狮、犬形象和特点于一身,设计构想及雕塑水平高超。龙呈蹲坐式,龙首微扬,张口似吟啸,肩微前弓,前左腿翘起,其爪飞踏瑞云,瑞云与后腿相连,前右腿略向前方直立,爪与地面相连,龙尾上翘向外卷曲,龙首、肩部和四肢饰有卷鬣,威武雄姿,亦动亦静,浩气凛然。在龙的前右腿、尾部及瑞云处各有一双向分开的扁钉残迹,当是与它物相连接固定而铸。可谓形象逼真,栩栩如生。

铜坐龙堪称金源文化的代表,是中华民族多民族、多地域、多文明的一种文化的融合和发展。这尊金代铜坐龙是黑龙江省省内最具分量的国宝级文物,现被列入国家一级文物。

上海市

上海博物馆

大克鼎

西周中期大克鼎©上海博物馆

大克鼎(局部)

大克鼎是西周中期的青铜器,其形制和铭文反映了当时的政治、经济和文化状况。它见证了中国古代青铜时代的辉煌,是研究西周历史的重要实物资料。此鼎器壁厚实,形制雄伟。口沿下饰三组变形兽面纹,间以六道短棱脊,腹部饰宽大波曲纹,婉转流畅。周初以来的传统纹饰至此已完全变形,进入纹样转变新时期,出色地融合了当时图案及雕塑艺术的成就。

器腹内壁铸长铭文二十八行二百九十字,内容分为两段,第一段为膳夫克用美辞颂扬文祖师华父辅协周室的功绩,第二段记录克任膳夫以来受孝王的赏赐。

铭文字体特大,字迹端庄质朴,笔画均匀遒劲,上半部刻有整齐长方格,每格一字,布局规整。

江苏省

南京博物院

金兽

金兽 1982年出土于江苏省盱眙县南窑庄窖藏 ©南京博物院

金兽的年代最晚可追溯至西汉。商周至西汉,处于中国古代黄金发展的初始阶段,在考古出土的文物中,没有发现与金兽相类似体势之大、工艺之精的黄金制品,可谓是独一无二。

整体造型屈腰团身,神态警觉,空腹厚壁,浇铸成形,通体锤饰圆形斑纹。腹内部刻有“黄六”二字。金兽含金量99%,重9100克,是目前我国出土古代黄金铸器中最重的一件,被称为“镇护之宝”。

浙江省

浙江省博物馆

玉琮

新石器时代良渚文化 玉琮©浙江省博物馆

玉琮 局部

此玉琮是目前发现的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,通称“琮王”。整器重约6500克,形体宽阔硕大,纹饰独特繁缛,为良渚文化玉琮之首。器型外方内圆,上大下小,中间对钻圆孔。

琮体四面直槽内上下各琢刻一完整的神人兽面图像,神人头戴羽冠,骑跨在一神兽上。整体图案采用浅浮雕和线刻技法雕琢而成。在呈角尺形的凸面上,纹饰以转角为中轴线向两侧展开,每节琢刻一组象征性的神人兽面图案,这种简化的人兽组合结构,是良渚文化玉琮纹饰的基本特征。

兽面的两侧各浅浮雕一变形夸张的鸟纹,而鸟也是通天的灵物。琮是良渚玉器中最神秘又最富代表性的器物,其功用说法不一,多数学者认为它是一种祭祀的法器。

安徽省

安徽博物院

铸客大鼎

战国 铸客大鼎 ©央视新闻

铸客大鼎 局部 ©央视新闻

铸客大鼎,体量巨大,形制雄伟,堪称楚国重器。圆口,鼓腹,双耳,三蹄足,鼓腹上一周突起的圆箍模印羽翅纹,双耳和颈部外壁模印变体鸟首几何纹,足的根部高浮雕兽首纹,细节处彰显了力量与气势的完美结合。

铸客大鼎出土于安徽李三孤堆楚王墓,铸客大鼎和墓中出土的其他文物,在一段段颠沛流离的经历中,见证了国家生死存亡的历史。

大铜鼎的鼎口平沿刻有铭文12字,铭文的开头为“铸客”两字,所以根据惯例这件铜鼎就以铸客命名,又因此鼎在数千件楚器中最为雄伟,所以又被称为大铜鼎。另外,鼎的前足和腹下均刻有“安邦”二字,是当时常用的吉语。

福建省

福建博物院

云纹青铜大铙

西周云纹青铜大铙©福建博物院

云纹青铜大铙是西周乐器,鼓饰变形兽面纹,两侧饰云雷纹,浑大厚重,作风稳重古朴。

1978年,建瓯市小桥乡阳泽村村民在黄窠山耕作时意外的发现了这件青铜大铙,这是目前国内考古发现的同类器物中较大型厚重的一件,重达100.35公斤。沉睡地下数千年的青铜大铙终于重见天日。这历史性的“偶然”发掘,为研究福建青铜文化发展史增添了宝贵的实物。

商周时期这样大型甬钟的出土,在福建是首次,在国内也比较罕见,所以,这个刚出土的“宝藏”就成了妥妥的国家一级文物。

江西省

江西省博物馆

伏鸟双尾青铜虎

伏鸟双尾青铜虎 ©文博圈

伏鸟双尾青铜虎是大洋洲商代墓文物精品,目前存世最大的先秦时期青铜虎,有“虎王”之誉,造型栩栩如生,纹饰繁缛富丽,是商代青铜艺术的辉煌之作,长江中游商代文化的代表性器物。

其造型奇特,形似虎尊却又腹空无底,双尾垂卷,四肢作半卧纵跃之势,生动再现了虎的威武形象。宽阔的虎背上站立着一只悠然自得的小鸟,与猛虎形成动静、强弱、大小的鲜明对比,极具艺术张力。虎身遍饰阴线刻卷云纹、云雷纹、变形鳞纹等,均系商代中原地区常见的装饰纹样,整体纹饰精细繁复。

山东省

山东博物馆

蛋壳黑陶高柄杯

龙山文化时期(距今约4400年-3800年)蛋壳黑陶高柄杯 1973年日照东海峪遗址出土 ©文博圈

这件蛋壳黑陶高柄杯,是已出土蛋壳黑陶杯中最精美的一件。器形超轻薄、年代超久远,它之所以被称为蛋壳杯,是因为它的陶胎之薄,无与伦比,重量之轻,仅相当于一只鸡蛋。蛋壳黑陶杯是一种史前酒器,是山东龙山文化陶器的典型代表。

器型由盘口、杯部、器柄、底座四部分构成。器壁厚度不到1毫米,杯口最薄处仅0.2毫米。蛋壳黑陶杯的装饰一般在柄部,多为镂空和刻划纹饰,也有的做成竹节状。

蛋壳黑陶杯都是手工制成,其制作经历选料、制坯、装饰、烧制、渗炭、打磨等多道工序,每一个环节都紧紧相扣。制作流程还采用模块化生产,把一件复杂器物分解成几部分完成,然后拼接到一起。这种制作思路对之后青铜器分开浇铸的生产工艺产生了积极影响。

河南省

河南博物院

云纹铜禁

春秋时期 云纹铜禁 1978年河南省淅川下寺2号楚墓出土©文博圈

云纹铜禁不仅是目前所见体量最大、纹饰最为繁复精美的铜禁,也是最早的一件经科学发掘出土的禁类器物。学界对它的铸造工艺多有争议,但其附件部分之铸件,主流观点仍以其为失蜡法铸造工艺之例证。据此,即将我国采用失蜡法铸造青铜器的时间提前至春秋时期。

云纹铜禁通体饰有细腻的云纹,纹饰繁复而规整,体现了春秋时期青铜铸造技术的巅峰。它不仅是一件实用器物,更是一件礼器,反映了当时贵族社会的礼仪文化和饮酒习俗。铜禁的发现为研究春秋时期楚国的礼制、工艺和艺术提供了重要实物资料。

此外,云纹铜禁的出土还揭示了楚国与中原文化的交流与融合。其纹饰和造型既保留了楚文化的独特风格,又吸收了中原文化的元素,是研究中国古代南北文化交流的重要证据。

湖北省

湖北省博物馆

曾侯乙编钟

战国早期 曾侯乙编钟 1978年湖北随县曾侯乙墓出土 钟架长748厘米,高265厘米©湖北省博物馆

曾侯乙编钟是中国战国早期的重要文物,是迄今发现的最大、最完整的古代编钟群。这套编钟共65件,分三层悬挂,音域宽广,音色优美,能够演奏复杂的乐曲,展现了战国时期青铜铸造和音乐科技的高度成就。

曾侯乙编钟的历史价值首先体现在其音乐性能上。它不仅证明了早在2400多年前,中国已具备成熟的十二平均律理论,还反映了古代礼乐文化的繁荣。编钟上的铭文详细记载了音律、音名和各国律制的对应关系,为研究古代音乐史提供了珍贵资料。

其次,编钟的铸造工艺极为精湛,采用了分铸、焊接、错金等多种技术,体现了战国时期青铜器制作的高超水平。其纹饰精美,铭文内容丰富,反映了当时的文化、艺术和科技成就。

曾侯乙编钟的发现,不仅改写了世界音乐史,也为研究战国时期的社会制度、礼乐文化和科技水平提供了重要依据。它是中华文明的重要象征,被誉为“古代世界的第八大奇迹”,具有极高的历史、艺术和科学价值。

音列是现今通行的C大调,能演奏五声、六声或七声音阶乐曲。曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史。

湖南省

湖南博物院

素纱单衣

素纱单衣 1972年出土于长沙马王堆汉墓出土 ©湖南博物院

素纱单衣属于西汉早期的服饰。这件单衣长128厘米,通袖长190厘米,重量仅49克,轻薄如蝉翼,是中国古代纺织工艺的巅峰之作,具有极高的历史价值与文化意义。

素纱单衣的历史价值首先体现在其纺织技艺上。它采用极为精细的蚕丝织造,密度高达每厘米62根经线和48根纬线,展现了汉代纺织技术的高超水平。其轻薄透明的质地,体现了古代工匠对材料的极致运用,至今难以完全复制。

其次,素纱单衣为研究汉代服饰文化提供了重要实物资料。它反映了汉代贵族阶层的穿着习惯和审美趣味,同时也揭示了当时的社会等级制度和礼仪规范。

此外,素纱单衣的保存状态极为罕见。历经两千余年,依然完好如新,为研究古代纺织工艺、染料技术和保存方法提供了宝贵资料。

素纱单衣不仅是汉代纺织技术的杰出代表,也是中国古代物质文明的重要象征,具有极高的历史、艺术和科学价值。

广东省

广东省博物馆

金漆木雕大神龛

清 金漆木雕大神龛(局部)

此大神龛精工细作、气派非凡、规模宏大,高达3.28米,目前所见传世最高大、最精美的神龛之一。内容人物众多、栩栩如生。神龛是广东潮汕民间供奉祖先神位的特制神器,形制有大小之分,大者称神龛,小者俗称椟仔。整体造型庄重,制作精巧,是潮州木雕制品中做工最讲究的一种。以金漆木雕装饰最常见,以硬木制作的则多为素雕。

广东省博物馆藏的金漆木雕大神龛是潮汕地区传统木雕艺术的代表作,具有极高的历史价值与文化意义。

广西壮族自治区

广西壮族自治区博物馆

羽纹铜凤灯

羽纹铜凤灯 1971年广西合浦县望牛岭一号汉墓出土 ©广西壮族自治区博物馆

这件文物形作凤鸟,顾首回望,有雌雄一对被称为“凤凰灯”,羽纹铜凤灯也是一件非常环保的灯具,工匠将环保理念运用在了灯具的设计制作当中。

灯作凤鸟形,顾首回望,双足分立,尾羽下垂及地。足与尾形成鼎立之势以支撑灯身。各部位轮廓清晰,凤鸟背部有一圆孔,用以放置长柄灯盏。凤鸟口内衔喇叭形灯罩,垂直对准灯盏蜡锥柱上方。凤鸟颈部由两段套管衔接,可以自由转动和拆卸,便于调节灯光和冲洗体内烟尘。灯罩与颈部及腹腔相通,腹腔中空,可以贮水。当灯盏中的蜡烛点燃时,烟灰经灯罩纳入颈管,再由颈管导入腹腔,最后溶入水中,具有消烟环保的功能。

羽纹铜凤灯作为秦征百越之后,中原将铸铜技术传至两广并将两广纳入大一统的重要物证,在2008年当仁不让的成为馆徽的设计原型,领一众文物向世人展示了岭南文化与中原文化的交融。

海南省

海南省博物馆

“越王亓(qí)北古”错金铭文青铜复合剑

战国“越王亓(qí)北古”错金铭文青铜复合剑 ©海南省博物馆

这把剑通长65.2厘米,青铜复合质,剑圆茎上有平行箍两圈,上有错金纹饰,刃一侧有细微缺口。剑格正、背两面皆有错金鸟虫书铭文,左右两边对称分布, “戊(越)王亓北古,自乍(作)元用之”;圆形剑首环列错金鸟虫书铭文12字“台戊(越)王亓北自乍(作)元之用之佥(剑)”。

吴越的王者所作剑是当时的极品,是我国兵器史上最珍贵的文物之一。越王“亓北古”,我国著名青铜器研究专家马承源先生认为即越王勾践之孙越王盲姑“不寿”,“亓北古”古音与“盲姑”相近, 此剑之主应为越王勾践之孙越王盲姑“不寿”。

这把越王剑器形完整,剑首、剑身上的铭文错金鸟篆书体保存完整,无佚落,而且清晰度高,错金鲜明,是一把不可多得的战国铜剑。此剑为复合剑,即指剑脊和剑刃用不同成分配比的青铜合金分别浇铸而成的青铜剑类型,可见当时高超的铸剑工艺。

重庆市

重庆中国三峡博物馆

乌杨汉阙

乌杨汉阙©重庆市文物考古研究院

乌杨汉阙是由文史专家在馆藏17万件展品中选出29件文物,再由市民投票,最后由专家确定报政府部门审批通过的十大镇馆之宝中的一件重要藏品。东汉时期的石质建筑构件,属于祠庙或陵墓前的装饰性建筑物。乌杨石阙发现于重庆市忠县乌杨镇,作为重庆和川东地区发现的唯一一处双主阙、双子阙均保留下来的石阙。

乌杨石阙阙身雕刻丰富,雕刻有当时生活场景、神话传说、飞禽走兽。其仿木构建筑雕刻对于无一幸存的汉代木构建筑的研究具有重要价值;狩猎图、习武图、送行图等,生动地再现了当时的生活场景;长达两米多的青龙、白虎雕刻,造型生动,展现了汉代雕刻艺术神韵。

四川省

四川博物院

象首耳卷体夔纹铜罍

西周象首耳卷体夔纹铜罍,直口,方唇,双耳,圈足。罍通体以雷纹为地。盔形盖,盖上饰四道鸟形扉棱,扉棱之间饰卷身夔纹,扉棱恰成夔龙的长鼻。肩腹之间饰立体象头双耳,腹下饰一兽形小鋬。自颈部至圈足,器身由四道扉棱纵向等分为四等份,其间铸四组相同的纹饰,每组纹饰分上、中、下三段;肩上中间为一蟠龙,两边间以夔纹;腹部为卷身鼓眼的夔纹;圈足与下腹之间饰一跪牛。该罍主体突出,布局对称,构成瑰丽繁缛的图案。

它见证了古蜀地区在西周时期的社会与文化发展,是研究古蜀文化的重要实物资料。其纹饰融合了地方特色与中原文化元素,体现了当时巴蜀文化与中原文化、荆楚文化的交流与融合,具有极高的历史、文化与艺术价值。

贵州省

贵州省博物馆

东汉铜车马

东汉 铜车马 1975年在贵州兴仁交乐6号墓出土©文博圈

东汉铜车马(轺车),以其体量之大,冠绝贵州全省,可以说是贵州的“青铜之冠”,也是目前国内发现比较罕见的汉代大型铜车马。出土于兴义万屯8号墓的东汉铜车马(辎车),是迄今为止国内汉墓出土车马文物里最精美完整的一件。辎车的文创产品,已经多次作为外交礼品出现在外事活动中,去到了世界几十个国家和地区。

贵州东汉铜车马的出土,对追寻探究两汉时期中原文化与夜郎文化的交流与融合,是不可多得的实物资料,具有较高的历史文化价值及考古研究价值。

云南省

云南省博物馆

大理国银鎏金镶珠金翅鸟

宋 大理国银鎏金镶珠金翅鸟,1978年出土于大理崇圣寺主塔 ©云南省博物馆

金翅鸟梵名“迦楼罗”,被尊为大理的保护神,是佛教护法中的天龙八部。传说金翅鸟原来是一种很凶的大鸟,可慑服诸龙,体积很大,展翅时可达336万里,以龙为食,使龙族苦不堪言。后来金翅鸟皈依佛法,成为佛教的护法神。

这座金翅鸟鸟头饰羽冠,羽翅向内卷作欲飞状,两爪锋利有利,立于莲座之上;镂花火焰形背光插在尾、身之间,饰水晶珠5粒。制作时,先将头、翼、身、尾分别锤刻,再焊接为整体,体态雄健圆浑,充满勃勃生机,工艺细腻,造型精美绝伦。

陕西省

陕西历史博物馆

镶金兽首玛瑙杯

唐 镶金兽首玛瑙杯 1970年10月在陕西省西安市南郊何家村出土 ©文博圈

这件兽首玛瑙杯,为首批禁止出境展览的珍贵文物之一,它是唐代与西域各国文化交流的重要佐证。

这件酒杯材料罕见珍贵,是极其稀有的缠丝玛瑙,材质纹理细腻,层次分明。工匠又巧妙利用材料的自然纹理与形状进行雕刻,“依色取巧,随形变化”。细微处刻画的惟妙惟肖,栩栩如生,是至今所见唐代唯一的一件俏色玉雕,其选材、设计和工艺都极其完美,是唐代玉器作工最精湛的一件,在我国是绝无仅有的。

这件玛瑙杯的产地目前学术界仍有争议,但其造型是西方一种叫“来通”的酒具却成为专家学者的共识。“来通”是希腊语的译音,有流出的意思,大多做成兽角形。一般在酒杯的底部有孔,液体可以从孔中流出,功能如同漏斗,用来注神酒,当时人们相信用它来注酒可以防止中毒,举起“来通”将酒一饮而尽是向神致敬的表示,因此也常用于礼仪和祭祀活动。

这种造型的酒具在中亚、西亚,特别是萨珊波斯(今伊朗)十分常见,在中亚等地的壁画中也有出现。在我国,从唐代以前的图像资料来看,这种酒具常出现在胡人的宴饮场面中,唐朝贵族以追求新奇为时尚,而这件器物的出土也是唐朝贵族崇尚胡风,模仿新奇的宴饮方式的见证。

甘肃省

甘肃省博物馆

铜奔马

东汉 铜奔马 ©文博圈

1969年出土于甘肃省武威市雷台汉墓。东汉时期镇守张掖的军事长官张某及其妻合葬墓中出土,矫健的身姿正凌空疾驰,昂首嘶鸣,长尾如飘。它三蹄腾空,一足下踏飞鸟之背。奔马三足腾空、一足超掠飞鸟的瞬间,飞鸟回首惊顾,更增强奔马急速向前的动势,全身的着力点集注于超越飞鸟的一足之上,准确地掌握了力学的平衡原理,具有卓越的工艺技术水平。

1983年10月,铜奔马被国家旅游局确定为中国旅游标志。

青海省

青海省博物馆

鸾凤铜熏炉盖

汉 鸾凤铜熏炉盖 青海大通上孙家寨汉晋墓出土©文博圈

这件汉代鸾凤铜熏炉盖呈半球状,穹顶上以镂空工艺錾刻对称的柿蒂形图案,半球周身镂雕了四组对称的、内容相同的双圈十字纹间花瓣纹图案;底座边缘后侧有一圆筒状钮鋬,与炉体相连;鸾凤与半球状盖采用西亚剪裁、锤揲工艺制成,并焊接组合而成。

鸾凤单足立于炉盖顶部,一腿向前屈伸,两翅奋起,尾翼平伸,羽翎飞扬,作者似想表现鸾凤腾空跃起、振翅欲飞一刹那的状态,造型灵动,栩栩如生。鸾凤分三个部分焊接而成:头、身、尾为一整体,腿部为一体,双翅为一体。

青铜鸾凤熏炉盖上的鸾鸟舒展双翅,单足踏于镂空炉盖之上,姿态优雅,神态自若。此物具有东方神韵、诗意、美感,运用西方剪裁、捶揲、焊接工艺制造而成,说明该文物是丝绸之路上中西方文化交流与融合的产物,它是多元文化融合的见证。

宁夏回族自治区

宁夏回族自治区博物馆

鎏金铜牛

西夏 ©宁夏博物馆

宁夏博物馆西夏时期文物收藏可谓首屈一指,这件青铜牛外表通体鎏金。牛屈肢而卧,双眸远眺,四肢有力,体态健壮,比例匀称,线条流畅,造型形象逼真,个体硕大。该铜牛制作时需要将冶炼、模具雕塑、浇铸、抛光和鎏金等工艺集于一体,真实地反映出西夏青铜铸造工艺的高超水平,是西夏金属工艺品的杰出代表。

另一方面,西夏墓中随葬制作如此精美的铜牛,说明了牛在西夏农业生产中的重要地位,为我们研究西夏社会的农业经济提供了一个实物佐证。敦煌榆林窟壁画中的西夏农耕图,描绘出西夏同中原地区一样的“二牛抬杠”的犁地场景。牛耕在发展西夏农业经济中无疑起了很大作用。

西藏自治区

西藏博物馆

贝叶经八干颂

8世纪 贝叶经八干颂 亲教师释迦塞纳等译 ©文博圈

这部《八千颂般若波罗密多经》制作精美、书写工整,保存完好,虽然距今已有上千年的历史,但是绘制的图案依然色彩艳丽,页面平整如新,树叶纹理也清晰依旧。

据说古印度人在制作贝叶经的时候采用了很多独特的药物处理方法和复杂的工序,因而才保证了贝叶经不干裂、不卷曲,也不虫蛀、霉变,使之成为了今天保存完好的稀世珍宝,是研究古代印度史、尤其是早期佛教文化难得的第一手资料。

新疆维吾尔自治区

新疆维吾尔自治区博物馆

“五星出东方利中国”锦护膊

汉晋“五星出东方利中国”锦护膊 @新疆维吾尔自治区博物馆

护臂用面锦为"五星出东方利中国"文字织锦,是目前发现年代最早的带有“中国”字样的织锦文物。圆角长方形,绢缘,缝缀六角系带,长18.5厘米,宽12.5厘米,系带长21厘米,部分系带残断。五重平纹经锦,经密220根/厘米,纬密24根/厘米,宝蓝、草绿、绛红、明黄和白色等五组色经根据纹样分别显花,织出星纹、云纹及孔雀、仙鹤、辟邪虎等禽兽纹样,纹样题材新颖、风格别致;每组花纹循环为7.4厘米,上下两组循环花纹之间织出"五星出东方利中国"小篆文字。

白色绢缘系用一通幅的绢条缝制成绢经密50根/厘米,纬密40根/厘米,系带经密60根/厘米,纬密28根/厘米。