最近有个热搜让我想起小时候的一件事。那时候我考了班级第一,老师在全班表扬我,说"要向小明学习"。结果第二天,我就在操场上被人堵着要零花钱。所谓的"模范",有时候真是个让人既向往又尴尬的标签。

一场始料未及的"直播"

一场始料未及的"直播"11月22日,山西一所职业中学上演了一出意外大戏。一位"模范教师"与学生的私密对话,阴差阳错地投影在了教室的大屏幕上。这个意外不仅揭开了一段不伦之恋,更像是撕开了教育圈一道鲜少人触及的伤疤。

这位女教师可不是普通教师。在学校里,她是**闪闪发光的"明星"**:多次代表学校发言,接受采访,是领导眼中的红人,同事眼中的标杆,学生眼中的榜样。

用现在流行的话说,她简直是"人设"满分。

但现实总是充满戏剧性。那些露骨的聊天记录显示,这位已婚的模范教师,正与一名学生保持着超越师生界限的亲密关系。

更让人唏嘘的是,聊天中她会跟学生分享家庭琐事。

而学生还会因为她和丈夫的互动而吃醋。

"模范"的另一面

"模范"的另一面有个高赞评论说得好:**"打铁还需自身硬!洁身自好、为人师表,以身作则、做好表率,否则如何教书育人。"**这让我想起一个有趣的现象:为什么我们总是对"模范"抱有更高的期待?

这就像是给一个人戴上了紧箍咒。当你被贴上"模范"的标签,你就不再是一个普通人,而是成了一个需要24小时开启道德模式的"完人"。可问题是,谁能真的做到永远完美无缺?

还有网友说:"不能全怪罪教师,现在有些学生别看年纪小,在这方面脑子精着呢"。这话虽然不够政治正确,但确实道出了一个现实:在这个信息爆炸的时代,生理年龄和心理年龄的差距,有时候比我们想象的要小得多。

一个意外暴露的困境

一个意外暴露的困境其实,这起事件暴露的不仅是一位教师的道德失范,更是整个教育系统面临的困境:

1. "模范"的困境 当我们把某个人捧得太高,是不是反而给了他们更大的坠落空间?就像把一个气球吹得太满,离爆炸就只差一根针。

2. 界限的困境 在师生关系中,什么是适当的距离?太远显得冷漠,太近又容易越界。这就像跳舞,跳得好看的关键不是贴得有多近,而是懂得保持恰到好处的距离。

3. 制度的困境 为什么我们的教育体系总是在事后亡羊补牢,而不是在事前就建立起有效的预防机制?

一些难言的思考有个评论特别有意思:"为什么我遇不到这样的好老师"。这句话背后,折射出的是一种危险的情感投射。在师生关系中,我们是不是经常把欣赏误解成了爱情,把关心当成了暧昧?

还有人说这事"如果是未婚的话只要你情我愿没什么可说"。真的是这样吗?教师的职业操守,难道会因为婚姻状况而有所不同?这就像说消防员可以选择性救火,医生可以选择性救人一样荒谬。

写在最后

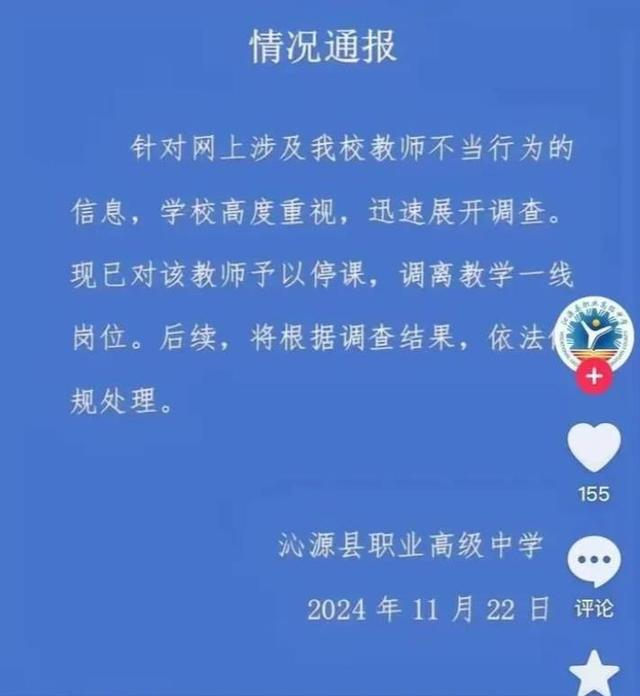

写在最后学校已经对这位教师做出了处理:停课、调离教学一线。但比起处理结果,我更关心的是:我们能从这件事中学到什么?

也许答案就藏在另一个高赞评论里:"教师也有岗位要求,不然乱套了吗,学校成什么地方了。"是啊,教育不仅仅是知识的传递,更是价值观的塑造。当教师失去了底线,学生还能学到什么?

就像一个朋友说的:"最大的背叛,不是违背道德,而是辜负了信任。"这个道理,或许就是这起事件留给我们最值得深思的地方。

话说回来,小编读书的时候怎么就没遇到这么好的老师呢?唉!