演艺世家的光影传承

2025年2月13日,成都冬夜的寒风中传来震动文艺界的消息。

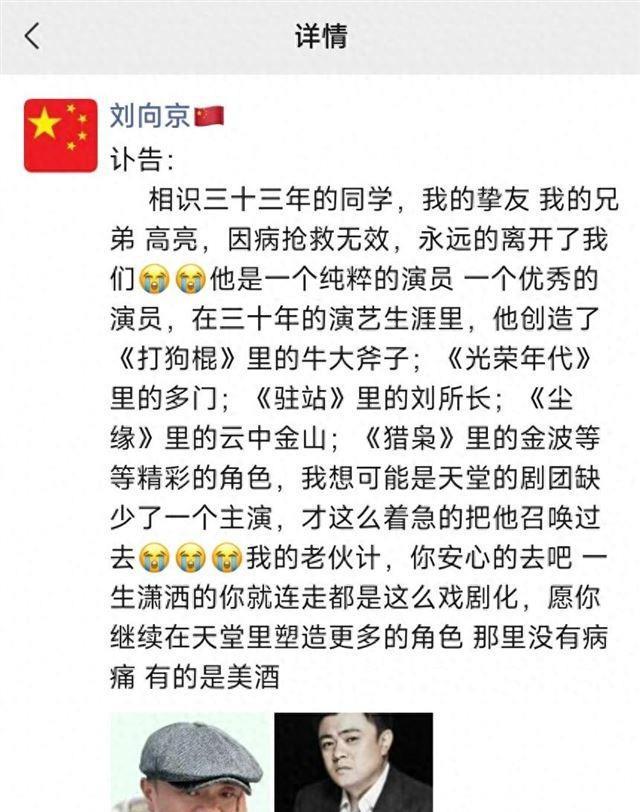

总政话剧团演员高亮因突发肝病抢救无效离世,这个50岁演员的猝然离世,让公众的视线突然聚焦到一个隐秘的演艺世家。

当我们翻开高亮的家族档案,会发现这不仅是个人生命的陨落,更折射出中国三代文艺工作者在时代浪潮中的命运图谱。

高亮的父亲高明是家喻户晓的老戏骨,母亲段瑞芬同为资深演员,妹妹高恬转型成为编剧。

根据中国传媒大学2024年发布的《文艺工作者家庭代际影响研究》,父母从事演艺工作的子女选择同行业的概率高达68%,远超其他职业的传承比例。

在这个被聚光灯笼罩的家庭里,高亮的成长轨迹颇具代表性。

这种独特的成长环境塑造了他对表演的天然亲近,也埋下了与父亲高明长达二十年的艺术理念之争的伏笔。

逆风前行的艺术人生

当年高明劝阻儿子从艺时的话语,如今读来竟成谶语。

高亮的演艺之路堪称中国中生代演员的典型样本:从解放军艺术学院毕业后进入总政话剧团,在龙套角色中蛰伏多年,转型导演遭遇滑铁卢,最终在影视剧中找到突破口。

这个过程中,我们能看到中国文艺体制改革对个体命运的深刻影响。

中国戏剧家协会2023年编纂的《新世纪实验戏剧档案》中特别提到,这部作品开创性地将京味幽默与存在主义哲学相结合,其艺术价值在十年后才被学界重新发现。

家庭的支持始终是高亮艺术生命的重要支点。

他与父亲从对抗到和解的过程,恰似中国两代表演艺术家代际传承的缩影。

在《打狗棍》剧组,高明手把手教儿子处理年代戏的眼神调度;在《重生之门》拍摄现场,高亮用现代派表演技法给父亲示范微表情控制。

这种传统方法与现代技法的碰撞交融,正是中国影视表演体系演进的真实写照。

聚光灯外的家庭生态

当我们把目光投向高明家族的生活日常,会发现这个演艺世家呈现出与传统认知迥异的现代面貌。

高亮的离世让这个特殊家庭的脆弱性暴露无遗。

大女儿刚上初中,小女儿尚在读小学,妻子是圈外人,这种家庭成员构成的复杂性在文艺家庭中颇具代表性。

中国家庭教育研究院2025年最新研究指出,文艺工作者子女的心理建设需要特殊关注——他们既承受着公众关注的压力,又面临着父母工作不规律带来的情感缺失。

值得深思的是,高明家族三代人的职业选择暗合着中国文艺发展的脉络。

从高明时代的体制内演员,到高亮经历的影视市场化浪潮,再到高恬转型编剧见证的流媒体革命,每个家庭成员都在用不同的方式回应时代命题。

这种代际差异与融合,恰是中国文艺界四十年变迁的生动注脚。

未落幕的生命剧场

高亮的突然离世引发行业对中年演员健康状况的集中讨论。

中国医师协会2025年发布的《文艺工作者健康蓝皮书》显示,影视从业者肝病发病率是普通人群的2.3倍,这与不规律作息、高强度工作密切相关。

在这个悲伤的故事里,我们同时看到了希望的火种。

高亮大女儿在追思会上朗诵《哈姆雷特》独白的视频登上热搜,少女眼中闪烁的戏剧光芒,让人想起三十年前那个不顾父亲反对执意报考军艺的年轻人。

或许艺术的传承从不需要刻意安排,它早已融入这个家族的血脉,在某个不经意的时刻就会破土重生。

结语

当我们凝视这个演艺世家的故事,看到的不仅是个人命运的沉浮,更是整个时代文艺工作者群体的生存图景。

在这个快速迭代的影视时代,或许我们需要重新思考:什么才是值得坚守的艺术传承?

如何在聚光灯外构建真正可持续的创作生态?

高亮未竟的人生课题,正等待着整个行业共同书写答案。

德雷克

先是秀才 吴连生 后是牛大斧 高亮