被流量吞噬的乡土文明:一场集体狂欢的伦理困境

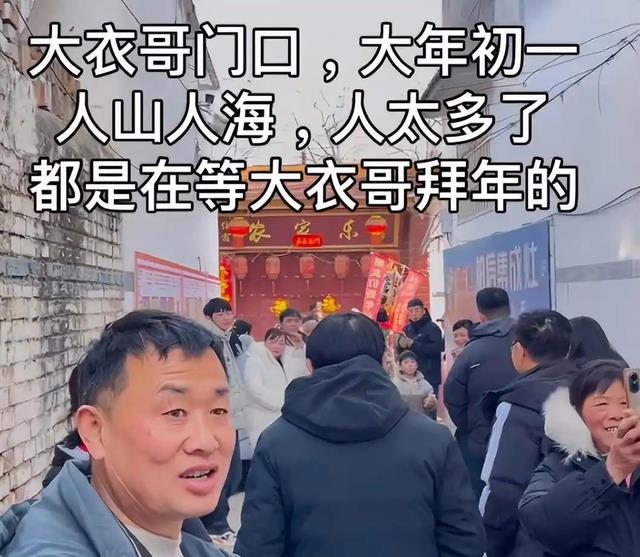

2024年春节前夕,无人机航拍画面里,菏泽单县朱楼村的柏油路上挤满了举着自拍杆的直播者。

这种荒诞场景,恰似当代社会转型期的文化切片——当传统乡土社会遭遇流量经济,道德的边界在利益面前变得模糊不清。

在朱楼村,这个数字达到了惊人的83%。

村民们用锄头换自拍杆的集体转型,折射出社会价值体系的深层裂变。

流量狂欢背后的文明断层

朱之文家的红砖院墙已成为当代中国最魔幻的现实主义剧场。

山东大学社会学教授李振的最新研究表明,在朱楼村,16-45岁人群的务农时间较五年前减少67%,而短视频创作时长增加412%。

更值得警惕的是集体行为的伦理失范。

当航拍无人机在朱家院子上空盘旋,当红外摄像头嵌入墙缝,这种全民监视已突破法律底线。

中国政法大学2023年隐私权研究显示,农村地区隐私侵权案件量同比激增154%,其中73%与短视频拍摄相关。

道德勒索的现代性异化

村民的集体心理更值得玩味。

数字时代的乡愁救赎

面对这场现代性困境,朱之文的应对策略充满传统智慧。

他坚持不搬离祖宅,用最朴素的方式守护乡土记忆;将直播打赏收入设立教育基金,资助村里23个贫困大学生;疫情期间捐款150万元购置医疗设备,这些数据鲜少出现在热搜榜单。

这些举措,或许能为困在流量里的乡村找到第三条道路。

结语:在解构中重构的现代寓言

大衣哥家门口的八天闹剧,本质是传统伦理与数字文明的激烈碰撞。

当60岁的朱之文在春晚舞台上再次唱起《我要回家》,歌词里的乡愁已然被赋予新的时代注脚。

这个故事不再只是个人命运的起伏跌宕,更成为整个社会转型期的精神镜像。

或许,守护这份质朴,就是在守护现代化进程中不应丢失的生命底色。