800年前的江南水战中,宋军竟用神秘火器扭转战局——这种名为"霹雳炮"的武器,是否就是中国最早的火药武器?当硝烟散尽,历史的真相远比想象更为复杂。

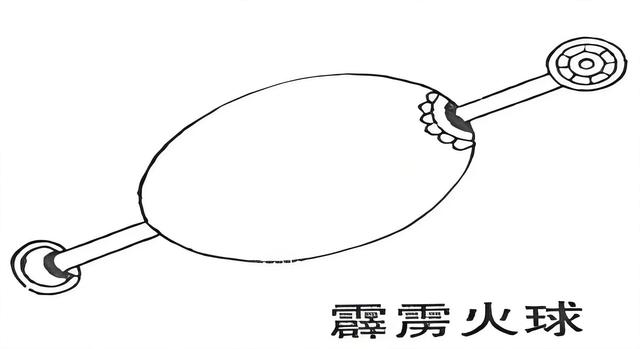

南宋火石炮(又名霹雳炮)

文献记载显示,1161年采石之战中,宋军将领虞允文使用霹雳炮击退金军舰队。这种武器爆炸时声如雷鸣,伴随石灰烟雾弥漫战场,金兵"人马皆溺"的惨状被《宋史》详细记录。但关于它的本质,至今仍存悬疑:这究竟是火药武器的首次实战,还是更早期军事科技的延续?

火药武器的起源要追溯到更早时期。北宋《武经总要》收录了1044年官方核准的三种火药配方,明确记载了"霹雳火球"等燃烧性武器的制作工艺。这类武器用竹筒包裹火药与铁片,投掷时能产生剧烈爆炸,其声如雷的特性与后世描述的霹雳炮高度相似。

更令人惊讶的是,唐末天祐年间(904-907年)已有"发机飞火"的作战记录,这类利用火药推进的火箭装置,比霹雳炮早了两个多世纪。

真正让霹雳炮成为焦点的,是它特殊的作战方式。考古发现显示,这种武器采用双层结构:上层火药引发爆炸推动下层装置升空,二次爆炸时喷洒石灰形成烟雾屏障。这种"空爆+化学攻击"的设计理念,在十三世纪堪称军事奇观。但争议随之而来——以现代标准衡量,依赖物理抛射而非自主推进的装置,能否算作真正的火药武器?

值得注意的是,1126年汴京保卫战中,守将李纲使用的"霹雳炮"已具备更成熟的爆炸威力。史书记载其"半亩之上,人与牛皮,碎迸无迹",这种破坏力远超普通燃烧武器。但矛盾记载同时存在:部分文献称霹雳炮主要成分是石灰与硫磺,火药仅作为推进剂,这又动摇了它作为纯粹火药武器的地位。

此外,技术上的断层更添一层迷雾。尽管北宋设立了专门的火药作坊"广备攻城作",但霹雳炮始终未发展成体系化装备。采石之战后二十年,山西地区出现了陶罐式爆炸火器,这种更易量产的技术却未被朝廷重视。当同期欧洲开始研发火门枪时,宋代的火器革新戛然而止,这种停滞给历史考证带来巨大困难。

揭开谜底的关键,在于对"火药武器"的界定标准。若以"火药参与能量释放"为基准,唐代火药箭已符合定义;若强调"爆炸杀伤",则要等到北宋末年的铁壳震天雷。霹雳炮恰好处在过渡阶段:它既延续了传统火攻器械的特性,又开创了爆炸性武器的先河。

现藏于军事博物馆的《武经总要》复原模型显示,霹雳火球的火药配比硝石占比已达60%,接近现代黑火药标准。这种配方的突破性进展,使其爆炸威力较唐代提升五倍以上。但受限于竹木材质,这类武器无法承受更高当量的火药,这或许解释了为何金属火器出现后,霹雳炮迅速退出历史舞台。

站在科技史角度上去观察,霹雳炮更像是千年火药革命的中间产物。从唐代炼丹炉中的意外发现,到元代金属火铳的横空出世,宋朝军民在这个链条中完成了最关键的应用转化。即便不是"最早",霹雳炮在火药武器发展史上的里程碑意义,仍随着新出土的宋代火器残件不断被印证。

当江面上的硝烟散尽,霹雳炮留给后世的最大启示,或许不在技术本身。这种曾改变战局的神兵利器,最终未能推动军事变革的深层原因,才是真正值得深思的历史课题。