中国历史上长期呈现男性主导的社会结构,导致女性在公共领域的参与度较低,多数情况下依附于男性。但在古代中国最为富饶的江南地区,却孕育了我国女侠文化的根基,这一传统至今仍有所体现。武侠小说先驱之作《七侠五义》里,已塑造了一个典型的女侠形象——展昭之妻丁月华,她的特性融合了古代女侠的诸多精髓。不过,从《七侠五义》的情节布局来看,丁月华的故事线并未占据显著位置,这成为了作品的一处不足。后世研究者探讨该小说时,常对作者未能充分利用机会深入刻画丁月华形象表示困惑。

小说中,南侠展昭的伴侣是丁月华,她是双侠丁兆惠与丁兆兰的胞妹,亦是丁家的千金。其父身为镇守边关的总兵,家世显赫,自幼生活在富贵之中。但丁月华有别于其他千金,她无意于闺房绣花之雅趣,而是随两位兄长习练剑法,怀揣行走江湖之志。在小说中,丁月华是一位英姿飒爽的角色,她不仅剑法超群,更常行侠仗义,扶弱锄强。从她身上,能窥见诸多古代史书与民间传说中的女侠影子。她既继承了这些女侠的传统,又有所突破。

首先,丁月华的成长环境深深植根于中国女侠文化的摇篮。早在春秋战国时代,中国就有了第一代女侠的代表——越女。关于越女剑的传说,广为人知,尽管多数人是通过武侠小说大师金庸的笔触认识这一角色的。然而,越女的原型最早见于史书《吴越春秋》,书中讲述了越女向越国士兵传授剑艺的事迹。这一故事历经多个朝代,被文人墨客不断记录与传颂,直至明清时期,它逐渐被融入小说创作中,传播范围也愈发广泛。丁月华所生活的松江府,正是昔日的吴越地区,也即越女传授剑艺之地。因此,可以说自丁月华这个角色诞生之日起,她就承载了越女身上那份侠女的精神特质。

丁月华除了与生俱来的特质,她所持的剑也极为独特。她佩戴的是湛卢剑,此剑背景深厚,意义非凡。它位列中国古代十大宝剑之中,并且是春秋时越国著名匠人欧冶子所打造的五大宝剑之首。这五剑,分别是湛卢、纯钧、胜邪、鱼肠与巨阙,皆能轻易斩断铁器,极为珍贵,乃越王勾践命欧冶子所铸。据民间故事,当越王勾践败于吴王夫差后,欧冶子的同门师弟干将及其女莫邪带着两把宝剑逃亡,这两剑便是巨阙与湛卢。所以,在干将莫邪夫妇锻造出以他们名字命名的宝剑之前,湛卢与巨阙是最早蕴含夫妻意象的宝剑。

值得注意的是,常州出身的南侠展昭,所持武器竟是巨阙剑,与丁月华的湛卢剑相得益彰,形成一对。常州地处吴越地带,与松江相去不远,两地均为吴越文化的中心。在这部作品中,作者描绘了展昭与丁月华这对武侠伴侣,他们堪称中国武侠小说史上的首对侠侣。二人的形象不仅标志着侠侣文化的滥觞,也推动了江南女侠文化的演进。以往,自春秋至唐宋,乃至明代,文学作品中的女侠往往以个体形象出现。而夫妻携手行走江湖的情节,在后来的武侠小说中蔚然成风,其源头可追溯至《三侠五义》。这一现象与吴越文化中干将莫邪夫妇的传说相呼应。

在《三侠五义》中,丁月华的核心情节围绕着与展昭通过比武确定姻缘的故事展开,这一情节模式后来成为了武侠小说中的经典元素,被频繁借鉴。此情节的诞生,体现了清代小说对明代小说元素的沿用,因为在明代小说中,比武择偶的情节已屡见不鲜。例如,杨家将系列中的杨宗保与穆桂英结缘,以及民间故事中秦良玉与马千乘的佳话,这些都是明清时期广为人知的军旅故事。然而,将它们融入江湖武侠背景之中,则属首次尝试。丁月华与展昭以非正式比武的形式结缘,并以交换佩剑作为信物,此举标志着武侠小说中比武定情情节的滥觞。

清朝时期,江南地区,特别是松江府周边及吴越一带,女侠文化已蓬勃兴起,拥有深厚的历史根基。这也为该地区后来成为文人聚集、武侠文化昌盛之地奠定了基础。然而,在塑造丁月华这一角色时,作者的处理却显得不尽如人意,结局略显草率,令人惋惜。在《三侠五义》这部小说中,丁月华除了在比武招亲这一情节中有所表现外,在其他故事中的戏份并不多,出场次数也寥寥可数,逐渐从主要女性角色边缘化,变成了次要角色。究其原因,还需追溯至清朝当时的社会风气。

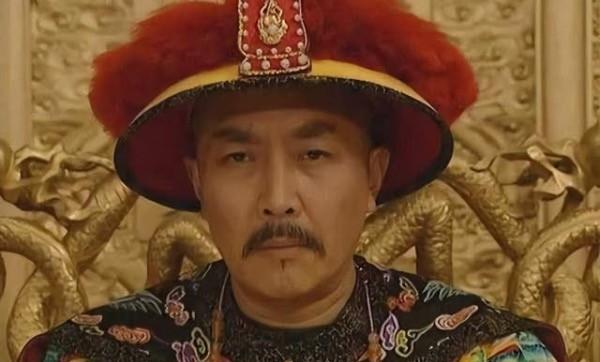

清代时期,女侠文化在江南地区尤为繁荣,催生了众多赞美女侠的评话与小说章节。特别是杨家将系列中杨门女将的风靡,促使许多评话和小说的创作者在叙事中加大了女性角色的英雄戏份。但这些所谓的女侠,实质上更接近于女将军,因为她们难以脱离军事背景。相比之下,《七侠五义》中的女侠形象独树一帜,完全脱离了军事色彩,成为了游走于民间江湖的真正女侠。出乎意料的是,这位女侠的形象与当时一位真实人物有所重叠,此人便是著名的吕四娘。吕四娘刺杀雍正皇帝的传说,至今仍在中国民间广泛传播,并且被改编成影视作品搬上银幕。

据传,雍正皇帝突然去世,是被吕四娘所害,甚至传言其头颅被割下。因此,吕四娘成为了清朝传说中的女侠典范。吕四娘据传是明末清初学者吕留良的孙女,来自浙江崇德。吕留良因拒绝为清朝服务,而选择出家为僧。吕留良逝世后,其弟子曾静试图策动陕西将领岳钟琪反清,但失败,由此引发了吕留良逆党案。此案导致吕家全族被杀,只有藏匿于乳母家的吕四娘得以逃脱。吕四娘心中充满复仇之念,决定前往京城刺杀雍正皇帝。途中,她遇到高人甘凤池,并拜其为师,习得高强武艺。最终,吕四娘成功潜入紫禁城乾清宫,完成了对雍正皇帝的刺杀,并带走了他的头颅。

这些事迹原本是坊间流传,鉴于吕四娘出身浙江,因此在江南一带颇为流传。与此同时,亦有传闻称南侠展昭的原型乃吕四娘之师甘凤池,从而使得吕四娘的事迹与《七侠五义》的情节产生了诸多关联。《七侠五义》的故事流传于乾隆末年直至道光年间,彼时民间虽反清情绪有所减退,但仍普遍存在。故而,女侠形象的涌现,常被世人与吕四娘的传说相联系,在政治层面易于产生隐喻效果。而清朝时期文字狱尤为严苛,故当时对女侠形象的刻画多采取含蓄手法,避免触及清廷及满族权贵的敏感之处。

在《三侠五义》这部小说中,丁月华角色的刻画受到了当时社会风气的影响,并未在江湖传奇中展现非凡风采,主要聚焦于她与南侠展昭之间通过比武结缘的情节。从整部小说的角度看,丁月华这一角色的构思颇为宏大,蕴含着深厚的发展空间。特别是她与展昭作为侠侣的搭配,在当时小说界堪称新颖,具备广阔的发展前景。然而,受到清朝中期社会舆论的限制,作者不得不放弃这一潜力巨大的设定,对丁月华的描绘加以约束,这无疑是个不小的遗憾。加之《三侠五义》仅流传下来半部作品,丁月华也因此失去了更多展现自我的机会。

然而,《三侠五义》中女侠与侠侣的角色设定与创新,被后世的武侠小说创作者接纳并进一步发展,演变出众多如今被视为经典的情节。就后世的影响而言,《三侠五义》对女侠角色的创新设计尤为突出。这种设定在一段时间内极为风靡,广泛渗透于武侠小说及其衍生的评书、戏剧、影视作品之中。不仅如此,其影响力还超越了武侠领域,众多现代题材的作品也能见到对其的模仿与借鉴。由此可见,《三侠五义》在中国小说史与文学史上的影响深远,堪称清代小说中少有的创新之作。遗憾的是,小说仅留存半部,这成为了读者心中难以填补的空白。