中国高校近年来的崛起,不仅让全世界刮目相看,更让无数中国人倍感振奋。从“跟跑者”到“引领者”,中国高校用硬核实力证明了自己在全球教育体系中的地位。那么,为什么中国高校能够在短短几年内实现如此巨大的突破?这背后不仅仅是政策的支持,更是科研实力、学科布局和人才培养的全面进步。

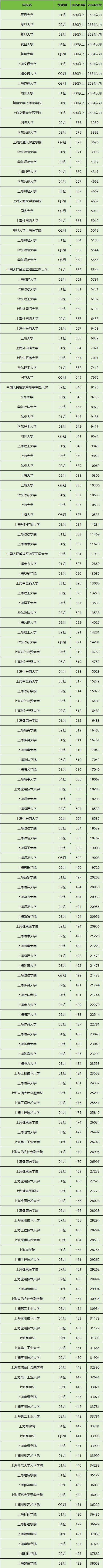

让我们从2025年校友会世界一流大学排名中脱颖而出的三所代表性高校——浙江大学、武汉大学和国防科技大学,来感受中国高校在“科技时代”交出的令人惊叹的答卷。

浙江大学:科技创新的“超级玩家”

浙江大学稳居全国第五,凭借54个全球前1%学科的超强阵容,成为中国高校中一颗耀眼的明星。从“意念打字”到AI制药,浙大不仅是科研领域的“学霸”,更是创新技术的“领跑者”。当浙大的脑机接口团队成功研发出“意念打字”技术,并以98%的准确率登上《Science》封面时,霍金的遗憾仿佛被某种方式弥补了。这种突破性研究,不仅为人类打开了新的科技大门,更标志着中国高校已经在全球顶尖科研领域抢占了重要席位。

不仅如此,浙大的产学研结合模式堪称典范。与阿里巴巴共建的“之江实验室”,通过AI制药平台将新药研发周期从10年缩短至2年,并成功孵化出3家独角兽企业。这种速度与效率,令人不禁感叹“浙大速度”背后的无限可能。而在人才培养方面,“求是英才计划”吸引了12位诺贝尔奖级别的学者,博士生人均科研经费超过50万。当本科生都能使用千万级实验设备时,浙大的“科技热土”就不只是一个形容词,而是实实在在的现实。

武汉大学:无处不在的“科技温度”

如果说浙江大学的强项在于科技创新,那么武汉大学的王牌则是将学科优势与社会责任深度结合。遥感科学与技术、法学等专业不仅持续引领全球,还用实际行动展现了“科技关怀”。由武大牵头研发的“珞珈三号”卫星,其分辨率达到0.3米,监测能力覆盖全球,甚至成功预警亚马逊雨林火灾38次。NASA专家称赞武大正在“重新定义地球观测”,这不仅是对技术的认可,更是一种对地球未来的责任感。

而武大的法学学科也同样“接地气”,他们首创的“AI法官助理系统”显著提高了案件审理效率60%,真正为司法改革注入了科技力量。更有趣的是,学生们开发的“反诈剧本杀”小游戏,下载量突破千万,不仅为大众普及了反诈知识,还赢得了公安部的高度评价。当一所大学的科研成果既能上天观测,又能下地守护社会时,这样的“科技温度”怎能不令人感动?

此外,武大的樱花经济也成为一段佳话。每年春季,校园赏樱季带动周边消费超过5亿,而“武大牌樱花雪糕”年销量突破200万支。这一串鲜活的数据不仅展现了武大的吸引力,更让人看到“文化+经济”的无限可能性。

国防科技大学:科技“硬核”的代名词

提到国防科技大学,很多人第一反应就是“硬核”。作为榜单中唯一一所军事院校,国科大的实力用一个词概括就是“大国重器”。“银河-V”超算每秒100亿亿次的计算能力,全球范围内率先实现量子计算的实用化进程,这一切让国科大成为时代先锋。

更令人敬佩的是,国科大的科研成果不止服务于军工领域,还融入了民用产业。比如北斗导航团队开发的“厘米级定位芯片”,不仅已装配于500万台新能源车,更助力比亚迪自动驾驶技术反超特斯拉。当一个科研团队能让“中国制造”在国际市场上占据主动权时,这种“硬核”背后是无可匹敌的科技自信。

此外,国科大的学生培养更是充满“军工担当”。2024届毕业生100%投身国防事业,每人平均参与2.3个重大科研项目。这里的学员不止会“做题”,更会造出“争气弹”,真正诠释了什么叫“为国铸才”。

中国高校崛起的背后:不止是科研实力

浙江大学、武汉大学和国防科技大学的成功,并不是偶然现象,而是中国高校整体崛起的缩影。从“双一流”建设累计投入的3000亿资金,到90%顶尖科研成果与国家战略产业的深度结合,中国高校正在全方位提升综合实力。

更重要的是,这种崛起不仅体现于国内,还在国际化视野中展现出强大自信。过去十年,QS世界大学排名前100的中国高校数量从2所增长到12所,留学生回流率从15%飙升至43%。这些数字背后,是中国高校在全球教育体系中撕掉“跟跑者”标签的真实写照。

未来的期待:下一个诺奖得主是否来自中国?

从浙大的“脑机革命”到武大的“地球观测”,再到国科大的“量子突破”,中国高校正在用一项项重大成果刷新世界的认知。那么,下一个诺贝尔奖得主会不会出现在这些高校中?未来十年的科技风向标又将由哪些领域主导?

对此你有什么看法?你认为哪所高校最有可能产生下一位诺奖得主?欢迎在评论区留言,和大家一起讨论!

如风

现在武大武二聪明了,成功把浙大拉下水了