本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

作为一位才华横溢的文学家和诗人,郭沫若拥有着与众不同的浪漫情怀,每当他遇见自然美景,尤其是那些令人心旷神怡的景致,他的思绪便如泉涌般迸发,化为一首首动人的诗篇,桂林,这座山水甲天下的城市,自然成为了郭沫若笔下不可或缺的灵感源泉。

1938年,正值国家动荡、战乱频仍的年代,郭沫若与妻子于立群分隔两地,于立群因怀有身孕先行抵达桂林,而郭沫若则因参加蒋介石召集的高级将领会议,仍在湖南的南岳衡山。

身处兵荒马乱之中,郭沫若对妻子的思念如同江水连绵不绝,他将这份深情厚意融入诗句,创作了《在南岳避敌空袭寄怀立群桂林》十首,每一首都充满了对妻子的深深眷恋和无尽牵挂。

同年12月,郭沫若终于得以与妻子团聚,他们一同乘坐木船,从桂林的码头出发,顺流而下,尽情领略桂林山水的秀丽与壮美。

虽然这次桂林之行只有短短不到一个月的时间,但对于郭沫若来说,却是人生中难以忘怀的一段经历,他或许在心中留下了些许遗憾,期待着未来能有机会再次重游这片美丽的土地。

时光荏苒,转眼间二十五年过去了,1963年,郭沫若夫妇再次踏上了桂林的土地,这一次,他们是以轻松愉悦的心情来游览这座城市的。

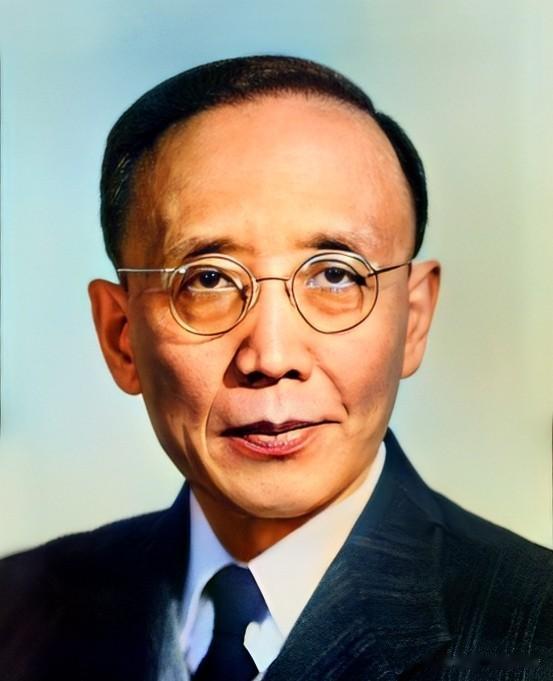

为此,他们还拍下了一张珍贵的纪念照,照片中的郭沫若和妻子于立群已经不是年轻的样子了,但是他们的穿着非常时尚,一件大衣衬得两人的气质非常突出,于立群还带着一顶洋气的小帽子,夫妻俩悠然自得非常惬意,享受这美好的时光。

他们先后参观了芦笛岩、七星岩、叠彩山、独秀峰等著名景点,感受着桂林山水在不同年代所展现出的不同魅力。

与二十五年前相比,桂林已经发生了翻天覆地的变化,曾经烽火连天的岁月已经远去,如今这里已经掌握在人民政权手中,迎来了和平与繁荣的新时代。

郭沫若站在芦笛岩前,心中感慨万千,他回想起过去那些艰难岁月,再看看眼前这片充满生机与活力的土地,不禁发出了“换了人间”的由衷感慨。

在游览过程中,郭沫若再次展现了他的文学才华,他填写了一首《满江红》词,用优美的词句表达了对桂林山水的赞美和对新时代的热爱,这首词不仅是对桂林美景的描绘,更是对新中国成立后人民幸福生活的颂歌。

作为一位集文学家、历史学家、考古学家、书法家、社会活动家等多重身份于一身的文化巨人,郭沫若的一生,是对知识无尽探索的写照,也是对时代深刻反思的见证。

《女神》是郭沫若写的第一本诗集,它不仅意味着中国新诗的开始,还因为它的特别艺术表现和深刻的思想,给当时的文学界带来了很大的震动。

除了写书,郭沫若在历史和考古方面也很厉害,他花了很多时间去研究中国古代的历史,特别是对甲骨文和金文这两种古老文字的研究,他的这些研究,就像给我们打开了一扇新的门,让我们能更好地理解古代的文字和文化,也为后来的人研究古代文明提供了很重要的帮助。

在郭沫若波澜壮阔的一生中,他的情感经历同样引人注目。郭沫若一生中共有三位妻子,她们各自在郭沫若的生活中留下了深刻的印记,也见证了他情感世界的丰富与复杂。

1912年,年仅20岁的郭沫若,在母亲的安排下,与四川乐山的大家闺秀张琼华步入了婚姻的殿堂,这场婚姻是典型的包办婚姻,没有感情基础,只是两个家庭为了巩固彼此的地位而做出的选择。

郭沫若对这场婚姻充满了失望,在婚礼上,当他掀开新娘的盖头时,看到的不是母亲描述的“沉鱼落雁”之貌,而是一个长相普通,甚至可以说是让他大失所望的女子。

让他更加难以忍受的是,张琼华还保持着缠足的传统习俗,这种在他看来已经过时且不合理的做法,与他所受的新式教育思想格格不入,让他实在无法接受。婚后第五天,郭沫若就选择了离家,开始了自己的求学和革命生涯。

他留下了张琼华一个人在家,默默地打理着庭院,照顾着公婆,履行着一个妻子的本分,张琼华的日子过得几乎是“活寡”状态,默默忍受着空荡荡的生活。

尽管她从未有过抱怨,但这场婚姻无疑是一场悲剧,她始终未能得到郭沫若的真心,也未能拥有自己的孩子,1939年,郭沫若回家探望病重的父亲,这是他们婚后第二次见面。

然而,郭沫若在父母面前只是简单地鞠了一躬,道歉后便匆匆离去,仿佛张琼华只是个过客,就这样,张琼华在家中孤独地守了近70年,直到1980年,90岁的张琼华在乐山去世,她的一生都在默默承受着那些无形的伤痛。

1916年,郭沫若在日本留学期间,遇到了美丽的护士佐藤富子,两人一见如故,迅速陷入了爱河,佐藤富子出身于日本名门,祖父和父亲都是北海道大学的大师级人物。

为了这段感情,她毅然决然地和家人断绝关系,跟着郭沫若来到了中国,郭沫若为她取了一个中国名字——安娜。

他们住在一起后,安娜给他生了五个孩子,其中包括四个男孩和一个女孩,他们的生活一度甜蜜得像蜜糖一样,随着时间的推移,战争的阴云笼罩了中日两国。

1937年抗战爆发,郭沫若不辞而别,离开了日本,留下了安娜和五个孩子在日本孤立无援,安娜不得不独自撑起这个家庭,工作努力养活孩子们。

战后,安娜带着孩子们来到中国,满心希望能与郭沫若团聚,然而,此时的郭沫若早已在国内另寻新欢,对她们不闻不问,安娜的失望和痛苦可想而知。

尽管她后来加入了中国籍,改名郭安娜,并在中国继续生活,但她的心中始终无法忘记那段异国情缘的甜蜜与苦涩。

安娜的五个子女中,长子郭和夫展现了过人的聪明才智,成为了家里的“学霸”,其他子女也各自成才,找到了自己的道路。

尽管生活不易,但安娜始终坚强地支撑着这个家庭,她的一生,既充满了甜蜜的回忆,也承载着无尽的痛苦和遗憾。

1938年,郭沫若在于立群的胞姐于立忱的介绍下,认识了于立群,于立群出身名门,儿时便受到良好的家庭教育,后来家道中落,她从事歌舞及电影表演,成为了上海著名的女明星。

初见之时,于立群给郭沫若的印象极为深刻,那时的她,不过二十出头,扎着两条俏皮的小辫子,穿着一身简单朴素的衣裳,脸庞因阳光的照耀而略显黝黑,就像是邻家那位纯朴的乡下姑娘。

尽管她已经在戏剧和电影界站稳了脚跟,能够独当一面,但她的身上却找不到一丝一毫那些年里几乎无人能免的时髦与浮夸。

在与郭沫若交谈时,于立群表现得稳重而又端庄,她的每一个动作、每一句话语都透露出一种难能可贵的沉稳与内敛。

这与当时很多女明星普遍表现出的那种浮躁、不踏实的行为和态度大不一样,让郭沫若感到格外舒心与欣赏,可以说,于立群的出现,就像是一股清流,给郭沫若留下了极为美好的第一印象。

郭沫若被于立群的美丽和才华所吸引,对她展开了热烈的追求,不久之后,两人便走到了一起,1939年,郭沫若和于立群在重庆举行了婚礼。

这是他们婚礼时所拍摄的照片,他们一起读着贺诗,周围的人真心的祝福他们,而郭沫若也是满脸的幸福和开心。

婚后,他们生育了四个儿子和两个女儿,家庭生活看似其乐融融,这段婚姻也并非一帆风顺。

因为工作非常忙碌,郭沫若经常全身心投入到工作中,就像个不顾一切的工作狂,以至于常常忽略了家里的事情,这样一来,于立群就只好自己一个人辛苦地照顾孩子们了。尽管她默默地支持着郭沫若的事业,但内心的痛苦和孤独却无人知晓。

于立群嫁给郭沫若后,就决定放下自己在影坛的成就,全心全意地支持郭沫若,她不再以女演员的身份出现在公众面前,而是成为了郭沫若的夫人和得力助手。

每天,她都会细心地照顾郭沫若的生活,帮他抄写文章,招待来访的朋友,处理各种杂务,为了让郭沫若能够专心工作,她一个人承担起了养育四个儿子和两个女儿的重任,从不让孩子们的事情影响到郭沫若。

于立群对郭沫若充满了敬重和爱戴,她也非常疼爱自己和郭沫若的孩子们,尽管每天从早到晚都忙个不停,身体也感到非常疲惫,但她却从来没有抱怨过一句,她默默地付出,用自己的行动表达着对郭沫若和这个家的深深的爱。

直到1979年,于立群在整理郭沫若遗物时,意外地发现了一个瞒了她几十年的“小秘密”——郭沫若与她姐姐于立忱在1934年至1937年间的秘密关系。

这个发现让于立群内心悲痛欲绝,她无法忍受自己深爱的丈夫竟然与自己的姐姐有过这样一段情感纠葛,最终,她选择了自缢身亡,结束了自己悲惨的一生。

郭沫若与于立群的婚姻,既有着乱世中的相守与陪伴,也有着无法言说的痛苦与遗憾,这段婚姻见证了郭沫若事业的辉煌与家庭的坎坷,也反映了他情感世界的丰富与复杂。

参考信源:中国新闻网——《中华文摘》文章:郭沫若与他的三位夫人2010-01-20

桂林日报——“文坛巨匠”郭沫若:桂林文化抗战中的“摇旗手”2024-05-27