一个城市是有灵魂的,城市的灵魂就是这个城市的历史和文化,人又是这些历史文化的创造者,而精英与大众的共塑,是创造城市历史文化的一个重要组成部分。

今天,我将列举几位对杭州这个城市的历史文化有着重要影响的名人。

林启(1839-1900),字迪臣,福建侯官人,曾任编修,陕西学政,浙江道监察御史,杭州知府。史书记载,林启"守杭五年,政平人和","治杭得其政,养士得其教,为匹夫匹妇得其利"。而其最大的政绩在于兴办教育,开创了杭州近代教育的先河,他是浙江大学前身"求是书院"、浙江理工大学前身浙江蚕学馆、以及养正书塾的创始人,培养出邵飘萍、陈独秀、许寿裳等杰出人才。

胡雪岩(1823-1885),名光墉(读作yōng),字雪岩,安徽绩溪人,中国近代著名红顶商人,富可敌国的晚清著名徽商、政治家。一生经历充满传奇色彩,从杭州钱庄一个小伙计开始,通过结交权贵显要,纳助赈,几经奋斗,一跃成为显赫一时的红顶商人。他创办的胡庆馀堂,至今仍以其"戒欺"和"真不二价"的优良传统矗立在杭州河坊街上。

龚自珍(1792-1841),字璱(读作sè)人,号定庵、又号羽瑞山民,仁和(今浙江杭州)人。清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者,他主张革除弊政,抵制外国侵略,曾全力支持林则徐禁除鸦片。他的诗文主张"更法"、"改图",揭露清统治者的腐朽,洋溢着爱国热情,被柳亚子誉为"三百年来第一流"。著有《定庵文集》,诗作《己亥杂诗》等。

清圣祖仁皇帝爱新觉罗.玄烨(1654-1722),即康熙帝,清朝第四位皇帝、清定都北京后第二位皇帝。他8岁登基,14岁亲政,在位61年,是中国历史上在位时间最长的皇帝。康熙六次"南巡",五次到杭州。其间在西湖孤山筑行宫,疏通市内河道涌金河(浣纱河)以通龙舟,题"西湖十景",1701年"十景"景址刻石建碑亭。从此,南宋画院祝穆、马远笔下的"西湖十景"更负盛名。

康熙朝服像

乾隆帝,即爱新觉罗·弘历(1711-1799),清朝第六位皇帝。乾隆十六年(1751年)正月,乾隆皇帝首次南巡,三月至杭州游西湖,至敷文书院、观潮楼,阅兵;渡钱塘江,祭禹陵,五月返京。以后,又于乾隆二十二年(1757年)、二十七年(1762年)、三十年(1765年)、四十五年(1780年)、四十九年(1784年)五次南巡来杭州。其间题"钱塘十八景"、"行宫八景",四次至海宁阅视海塘工程、观潮、祭海神。

洪升(1645-1704),字昉(读作fǎng)思,号稗畦,又号稗村、南屏樵者,钱塘(今浙江杭州市)人,清代戏曲作家、诗人,生于世宦之家,二十年均科举不第,白衣终身。洪升与孔尚任并称"南洪北孔"。代表作《长生殿》历经十年,三易其稿,于康熙二十七年(1688年)问世后,引起社会轰动,成为了中国戏曲史上里程碑式的人物。

高士奇(1645-1704),字澹人,号江村、瓶庐,又号竹窗,钱塘(今杭州)人,官至礼部侍郎。他学识渊博,能诗文,擅书法,精考证,善鉴赏,所藏书画甚富。高士奇在西溪有一别墅,名高庄,又名西溪山庄,俗称西庄。公元1689年,高士奇作为唯一的汉族高官跟随康熙帝南巡,康熙曾驾临高庄,并赐"竹窗"二字和诗一首,这是清朝最高统治者对汉族官员的肯定,同时也促进了满汉文化的交流,而高庄也因此成为见证这一历史的人文胜迹。

张岱(1597-1684),字宗子,后改字石公,号陶庵,山阴(今浙江绍兴)人,是明代成就最高的文学家,侨寓杭州。明亡后披发入山,安贫著书。张岱提倡任情适性的文风,其题材范围广阔。《西湖梦寻》是其在国破家亡后所写的有关西湖的掌故,他对杭州一带重要的山水景色、佛教寺院、先贤祭祠等进行了全方位的描述,把杭州的古与今展现在读者面前。

蓝瑛(1586﹣约1666),字田叔,号蜨叟、石头陀,浙江杭州人,明代画家。擅长画山水,早年笔墨较为秀润,力求入古。画中的青绿山水,取没骨法,鲜艳夺目。中年作画则下笔苍老坚劲,气象崚嶒(读作léng céng),颇负盛名。但稍嫌刻露。他画人物、花鸟,有"浙派殿军"之称。传世作品有《红树青山图》、《丹峰红树图》、《仿倪云林山水》等。

于谦(1398-1457),字廷益,号节庵,明朝名臣、民族英雄,钱塘县(今杭州)人。明正统十四年(1449年),"土木堡之变"英宗被俘,以于谦为兵部尚书,负责保卫京师。英宗复辟后,于谦被加以"意欲"谋逆罪杀害。明天顺三年(1459年)葬于谦于杭州西湖三台山。明成化元年(1465年)于谦冤案昭雪,恢复官位名誉,谥"肃愍(读作mǐn)"、"忠肃"。杭州人认为岳飞、于谦为西湖山水增添了"英气","赖有岳于双少保,人间始觉重西湖"。

黄公望(1269-1354),字子久,号一峰、净墅、大痴,或称大痴道人,著名山水画家,与王蒙、倪瓒(读作zàn)、吴镇合称"元四家"。黄公望曾在杭州南山的筲箕(读作shāo jī)泉隐居。居杭期间"往来三吴",70岁与无用禅师到富春江在富春江边留下了足迹;富春江钓滩之胜,也早已收入他的画囊。创作出了描绘这一带景色的《富春山居图》、《富春大岭图》、《浮岚暖翠图》、《秋山招隐图》等作品,其中《富春山居图》更是被称为"中国十大传世名画"之一。

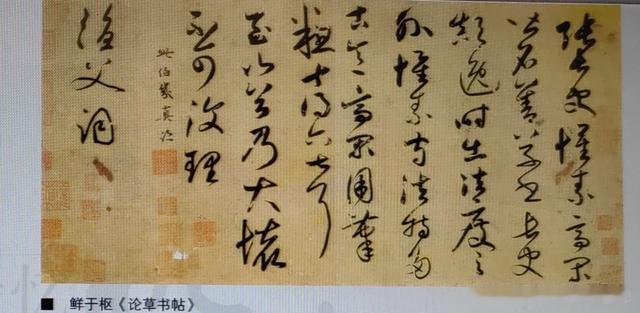

鲜于枢(1256-1301),字伯畿(读作jī),号困学民,亦号直案老人、寄直老人、虎林隐吏,元代著名的书法家。曾任江浙行省都事,太常寺典簿。后以京官辞隐西湖,于西溪上筑霜鹤堂,日日高朋满座,吟诗作画,有《困学斋集》、《困学斋杂录》传世。

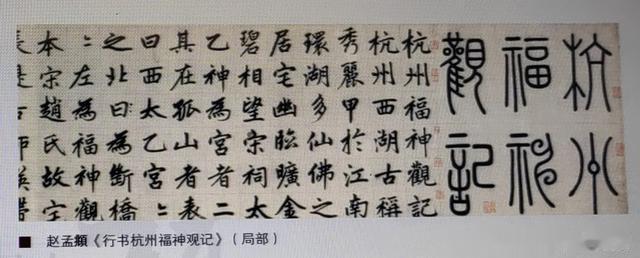

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪道人、水精宫道人、鸥波,中年曾署孟俯,浙江吴兴(今浙江湖州)人。元初著名书法家、画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙。曾任集贤直学土行江浙等处儒学提举。在任职期间于诗、书、画、印、书法方面力倡复古,作为杭州文化圈的领军人物,他广为交友,吸引了许多北方人士,不断扩大杭州文化圈的影响力,并注意提携青年学子,为杭州文化的薪火相传培养了诸如钱良佑、黄清等新生力量。

高克恭(1248-1310)字彦敬,号房山,大同(今属山西)人,祖籍西域(今新疆),与赵孟頫、商琦、李衎(读作kàn)并称"元四家"。善画山水,墨竹,初学米芾(读作fú)父子,晚年糅合李成、董源、巨然等多家风格而自成一家。《云横秀岭图》是高克恭山水画代表作。至元二十八年(1291年),出任江浙省左右司郎中,居杭州,以刚直不阿,办事干练而为众臣称道,他体察民情,轻徭薄赋,"讲行良法,保固邦本",深得民心。

云横秀岭图

历史,是一座城市的记忆;文化,是一座城市的灵魂。而创造这些文化的人民,是最可宝贵的!