夏商时期,巫术盛行,在巫师等神职官员的支配下,医药活动被蒙上了一层迷信的外衣,这便大大阻碍了医药学的正常发展。但是随着医巫斗争的不断深入,医逐步取得了优势,从而保持了医学本身的科学性和发展的独立性。这就为下一阶段医学理论体系的初步形成,奠定了基础。随着社会物质、文化生活的不断改善,人们已经提倡讲究卫生,以预防疾病,维护健康。

在个人卫生方面,夏商两代人们已有洗脸、洗手、洗脚、沐浴等习惯。甲骨文中有不少关于这方面的记载,象形字非常生动,感兴趣的朋友可以去搜索一下。公元1935年在河南安阳发掘的殷王墓中,已有壶、盂、勺、盘、陶槎、头梳等全套盥洗用具出土。

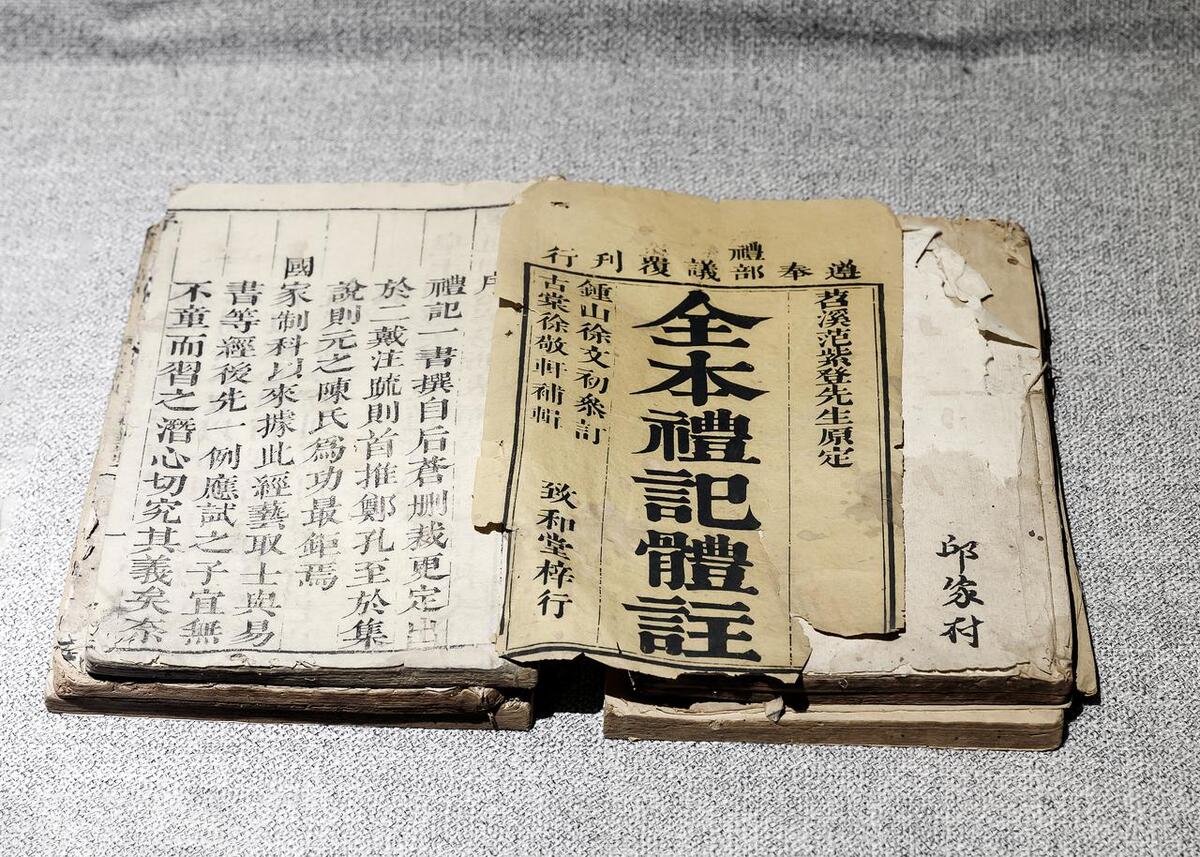

到了周代,人们更加定期沐浴。《礼记》载:“五日则燂汤请浴,三日具沐,其间而垢,燂汤请靧,足垢,燂汤请洗。”并认识到“头有创则沐,身有疡则浴”的治疗意义。其他还有关于“鸡初鸣,咸盥漱”,及不食腐败食物等饮食卫生方面的记载。

《礼记》还提到:“疾病,内外皆埽”;主张饮食应与四时季节的变换相适应——“春多酸、夏多苦、秋多辛、冬多咸”。同时指出精神因素对于人体发病的重要意义,所谓“百病怒起”,“忧郁生疾”。其他如饮食不节,起居失常,劳逸过度等,也都被看成是发病的重要原因。这种从内外环境的整体出发来解释疾病的发生,对祖国医学的病因学作出了不小的贡献,有利于人体内外环境统一观念的形成。

在婚姻制度上,这一时期也提出了一些合理的主张,《礼记》载:“三十曰壮,有室”;《周礼》载:“男三十娶,女二十嫁”;又载:“礼不娶同姓”;《左传》载:“男女同姓,其生不蕃”,这些见解都很科学,有益于中华民族的健康繁衍。

在环境卫生方面,人们通过长期生产、生活实践,逐渐知道利用地下水,相传黄帝时代已经有了水井,夏代更有“伯益作井”的说法,这对促进农田灌溉和搞好饮食卫生,都大有裨益。到了商周时期,随着人们对卫生预防认识的提高,改善环境卫生的措施,也相应得到了加强,在殷墟遗址和在郑州附近的考古发据中,均发现有用以排除积水的商代地下排水管道。甲骨文中还出现了“牛棚”、“猪圈”等字样,并记有关于室内外洒水,清扫和除虫的资料。如“庚辰卜、大贞;来丁亥寇埽……”,即丁亥日要在室内扫除灭虫的意思。

另在《周礼》、《仪礼》、《诗经》等书中还记有许多除虫灭鼠的方法,如抹墙、堵洞、药熏、洒灰及按时扫房等。《左传》亦有关于“国人逐瘈狗”以防狂犬病的记载,并说:“土厚水深,居之不疾”和“土薄水浅……其恶(疾病)易觏(结成)”等,说明当时已知水、土等居住条件与人体健康有关。《管子》更明确提出春季要挖除井中的积垢淤泥,换以新水,并疏通沟渠,排除积水,这些都是积极改善环境卫生的有效措施。在距今二千五百多年前,我国已有这样丰富的卫生保健知识,这在世界医学史上也是比较突出的。

夏商周时期的广大劳动人民用自己的血汗,创造出了远比原始社会为高的社会生产力和科学文化,尤其是金属工具的广泛使用,农业、手工业的发展,科学文化的进步,有力地促进了早期医药卫生知识的提高。

【文中素材图片来源于网络,如有侵权请联系删除】