墨香浸染的成长路:我与书法的故事

一、初识书法:从抗拒到痴迷

八岁那年,我被母亲送到书法班。教室里的墨香裹挟着宣纸的草木气息扑面而来,墙面上挂着的《兰亭序》临摹本如行云流水,老师提笔时手腕的弧度仿佛在跳一支优雅的舞蹈4。最初三个月,我的横竖总像被风吹弯的竹枝,捺画末端像拖着笨重的尾巴。每当看到同学将《张好好诗》的飘逸写得形神兼备,我总躲在角落偷偷把写废的宣纸揉成团——直到遇见那位穿白衫的退休教师李老。

二、历史长河的启示:书法家的精神传承

李老常在课间讲述书法家的故事。他说钟繇为得《笔论》竟盗掘友人坟墓,虽手段偏激,却可见古人求学之诚2;王羲之洗笔染黑池水的传说,让我明白"功夫深处见天然"的真谛5。最触动我的是柳公权的故事:当卖豆腐老人用脚写下"写尽八缸水,砚染涝池黑"的箴言时,年幼的柳公权跪拜求教,这份谦卑正是书道精髓27。这些故事像暗夜的星辰,指引我穿过习字的迷茫。

三、破茧时刻:从技法到心法的蜕变

持续三年的练习中,我经历了三个关键转折:

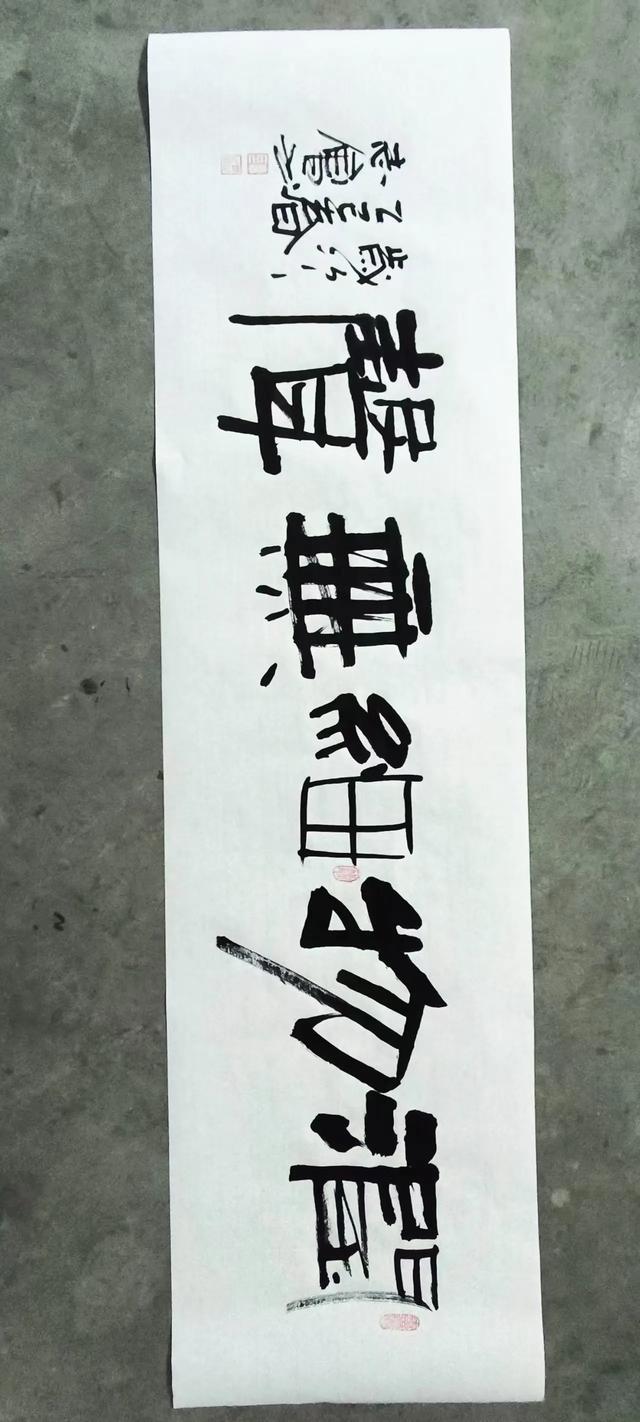

永字八法的顿悟:某日临摹《黄庭经》时,忽然领会到王羲之在天台山得"永"字笔诀的深意。横如勒马,竖似悬针,每个笔画都是力与美的交响2。

墨色浓淡的觉醒:老师教我观察苏轼《寒食帖》的枯润变化,让我懂得"墨分五彩"不仅是技巧,更是情绪流淌的痕迹1。

书法比赛的洗礼:十四岁参加青少年书法展,在创作《上阳台帖》时,评委驻足点评"有李白的豪气,缺颜真卿的筋骨",这句话让我开始思考个性与法度的平衡16。

四、笔墨人生:书法给予的生命馈赠

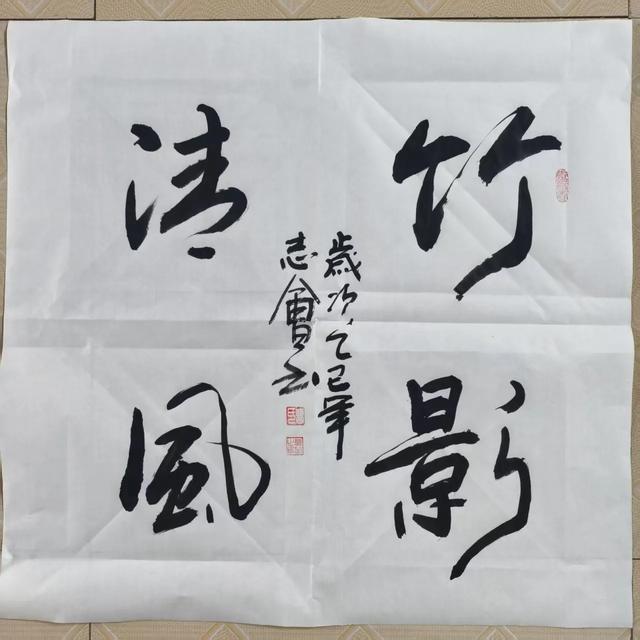

如今书法已融入我的呼吸。每当提笔,总能想起董其昌"读万卷书,行万里路"的教诲,宣纸上的墨迹不仅是线条,更是与历史对话的桥梁1。去年为养老院题写春联时,老人们摩挲着对联上浑厚的颜体楷书,眼中泛起的光泽让我突然懂得:书法真正的价值不在于比赛证书,而在于将千年文化基因化作温暖人间的薪火912。

结语

从歪斜的横竖到流丽的章草,从机械摹写到心手双畅,这条浸染墨香的路教会我的不仅是毛笔技巧。正如赵孟頫《洛神赋》中刚柔相济的笔触,书法让我学会在规矩中寻找自由,在传统里孕育创新。每当夜色渐深,案头灯光映着未干的墨迹,我总会想起李老的话:"写字如修行,每一笔都是对生命的注解。"这或许就是书法穿越千年依然动人的秘密——它不仅是艺术,更是中国人精神世界的永恒图腾。