夜深人静,古老的街道上忽然响起"咣当"的锣声,"天干物燥,小心火烛"的吆喝声随即传来。在没有路灯、没有手机的年代,这样的声响不仅没有打扰到人们的美梦,反而让大家感到安心。看过古装剧的人都知道,这是打更人在尽职尽责。可是,您想过没有?为什么古人要在深夜敲锣打鼓,这不是会把熟睡的人吵醒吗?更有意思的是,为什么古人要把一晚上分成五更,每一更又有什么讲究?

一、更夫制度的起源

秦始皇统一六国后,为了加强对全国的管理,设立了严密的城市管理制度。当时的咸阳城内,每到夜晚就有专门的士兵手持木梆,在街道上巡逻报时。这便是最早的打更雏形。

然而真正系统的打更制度,却是在汉武帝时期才逐渐成形。当时的长安城内,一位叫司马迁的官员提出了一个建议。他说:"陛下,我们的城市越来越大,夜间治安问题也越来越多,不如效仿秦朝的做法,在城中设立专门的更夫。"

汉武帝觉得这个提议很有道理。于是下令在长安城内设立了"夜游巡警"的职位,这就是最早的专职更夫。这些更夫每到夜晚就要在街上巡逻,手里敲着竹梆,嘴里喊着更次。

到了东汉时期,更夫的职责进一步细化。当时的洛阳城里,每个坊市都设有更楼,更楼上安装着一面铜锣。每到夜晚,更夫就要准时登上更楼,敲响铜锣报时。

一个有趣的故事发生在东汉末年。有一次,曹操深夜在洛阳城内微服私访,遇到一位更夫正在打更。这位更夫不认识曹操,看他形迹可疑,立即上前盘问。即使曹操表明身份,这位更夫仍坚持要验证官印。这件事让曹操十分感慨,后来他在朝廷上专门表扬了这位尽职尽责的更夫。

到了隋唐时期,更夫制度更加完善。长安城的更夫不仅要打更报时,还要负责管理城门的开关。每天日落时分,更夫要敲响暮鼓,这时城门就要关闭。天亮时分,他们又要敲响晨钟,城门才能重新开启。

唐朝的更夫还有一个特殊职责,就是要注意天气变化。如果发现天气异常,比如大风将至或者可能下雨,更夫就要及时通知坊市内的居民。这一制度一直延续到宋朝,更夫的职责更加细致。

宋朝的开封城内,更夫们组成了一个严密的网络。他们不仅要打更报时,还要防火防盗,甚至要帮助居民找寻走失的儿童。当时的更夫腰间都要系一个铜铃,走路时铃声叮当,这样居民听到铃声就知道更夫在附近,感到安心。

从这些历史变迁中不难看出,更夫制度的诞生,实际上是古代城市管理的一个重要组成部分。它不仅解决了报时的问题,更承担起了维护城市治安的重任。这个源自秦汉的智慧,在随后的两千多年里不断完善,成为中国古代城市管理中不可或缺的一环。

二、打更人的职业特点

在宋朝的开封府,有一位名叫王三勤的更夫,他从二十岁开始当更夫,一直干到六十岁。四十年如一日的坚持,让他成为了当地百姓口中的"活神仙"。为什么这样说呢?因为王三勤当更夫的这四十年里,从未出过一次错更,也从未漏过一次巡逻。

像王三勤这样的更夫,在古代并不罕见。因为要当一名合格的更夫,首先就要过"三关"。第一关是体格关,要求应聘者身高要在五尺五寸以上,体重要在一百二十斤以上。这是因为更夫要扛起沉重的打更工具,还要能在夜间与歹徒搏斗。

通过这"三关"后,新任更夫还要经过为期三个月的培训。培训内容包括打更技巧、巡逻路线、应急处置等。培训期间,新手更夫要跟着老更夫实习,学习如何正确使用打更工具。

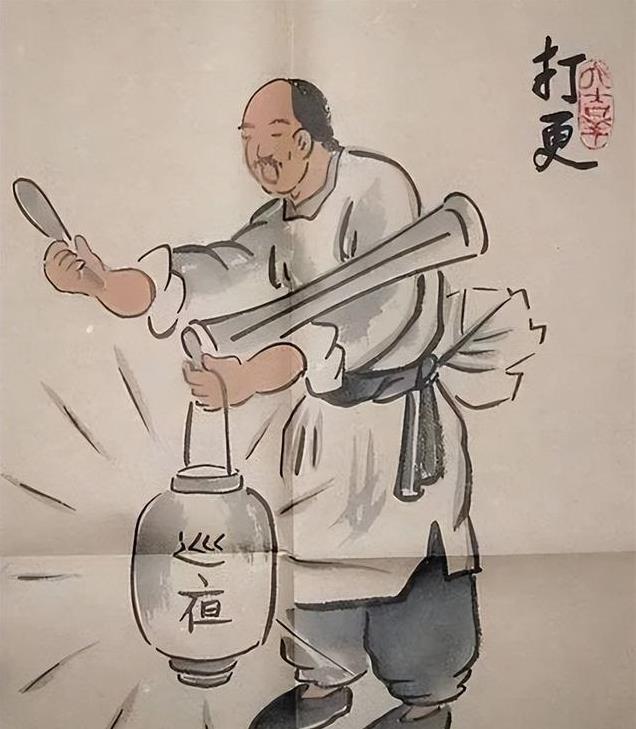

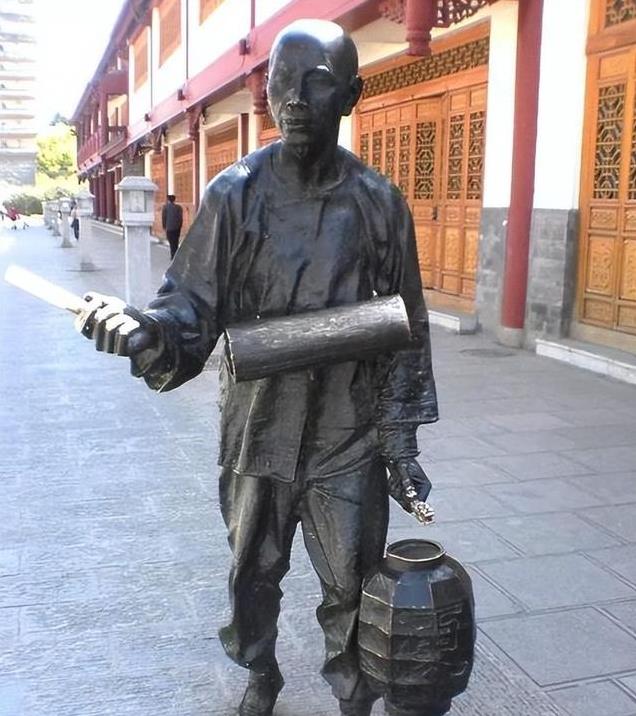

说到打更工具,每位更夫都要配备"五宝"。第一宝是铜锣,重约五斤,声音洪亮;第二宝是竹梆,用老竹子制成,敲击时声音清脆;第三宝是更牌,用来记录更次;第四宝是更衣,统一的黑色棉袍,胸前绣有"更"字;第五宝是更鞋,特制的软底靴子,走路无声。

更夫的工资在古代也算不错。以明朝为例,一名普通更夫的月俸是二两银子,相当于一个中等家庭半个月的收入。除了固定工资外,每逢节假日,街坊邻居还会给更夫送些赏钱。

但是,当更夫也不是一件轻松的事。他们要在寒冬腊月的深夜巡逻,要在狂风暴雨中打更。更重要的是,他们要随时准备与盗贼搏斗。明朝嘉靖年间,北京城内就发生过一件事:一名更夫在夜巡时发现了三个盗贼,他不顾个人安危,与盗贼搏斗,虽然身受重伤,但最终制服了盗贼。朝廷特意为他记功。

更夫在古代还有一个重要的社会地位:他们是城市里的"活报纸"。因为每天晚上巡街时,他们能看到和听到很多事情。第二天,街坊邻居就会向更夫打听消息。渐渐地,更夫就成了传递消息的重要渠道。

清朝的时候,北京城内就流传着这样一句话:"要问城里事,找个老更夫。"这句话生动地说明了更夫在古代社会中的特殊地位。每到傍晚,经常可以看到三三两两的街坊邻居围着更夫,听他讲述城里发生的新鲜事。

三、五更制度的独特智慧

相传在南宋杭州,有一位叫做张大年的更夫,因一次夜巡时发现的火情,救下了一整条街的百姓。这事还得从一更天说起。当晚,张大年照例敲着锣喊道:"天干物燥,小心火烛"。这时,他忽然闻到一股焦味,循着味道找去,原来是一户人家的灶火未熄。张大年立即叫醒这家人,这才避免了一场大火。

这个故事生动地说明了一更的重要性。一更时分,正是百姓们收拾完晚饭的时候。这时的火灾隐患最大,因为不少人会忘记检查灶火。所以,一更的打更人除了要大声提醒"小心火烛"外,还要特别留意各家各户的烟火气息。

在古代的徽州,当地商人还专门给更夫定制了一种特殊的铜锣。这种锣的边缘镶嵌着一圈银环,敲击时声音特别清亮,能传得很远。商人们说,宁可多花些银子打造好锣,也不能让更夫的提醒声传不到家。

到了二更时分,更夫的职责又有了变化。在明朝的苏州城,就流传着这样一个故事:有一位绣娘每天要工作到很晚,常常顾不上休息。一天晚上,巡街的更夫发现她家还亮着灯,就特意多敲了几下梆子,还加重了"二更已到"的喊声。这位绣娘这才意识到时间已晚,赶紧歇息。

三更可以说是最关键的时辰。在清朝的《京师更夫条例》中专门规定:三更时分的巡逻必须两人同行,携带火把,每隔百步就要击锣一次。为什么要这么严格?因为三更时分正是宵小之徒最活跃的时候。

在江南水乡,三更更夫还有一个特殊职责:巡查河道。因为水乡商贾云集,经常有商人乘船过夜。更夫们要沿着河岸巡逻,确保水上的安全。一有异常,就要敲响三更锣。这种三更锣声一响,附近的更夫和民兵就会迅速赶来支援。

清朝康熙年间的扬州城就发生过这样一件事:一天三更时分,运河边的更夫发现一艘可疑的船只,立即敲响三更锣。结果真让他们抓到了一伙水匪。事后查明,这伙水匪原本打算抢劫一艘载着绸缎的商船,却被及时发现。

宋朝的时候,开封府还专门制定了"三更铁规":但凡三更时分发现火情、盗窃或其他异常情况,更夫必须立即敲响警锣。这种警锣与普通的更锣不同,声音又急又快,当地百姓称之为"催命锣"。一旦听到这种锣声,附近的官兵和其他更夫就会立即赶到。

而且三更时分的巡逻也最为密集。以北京城为例,每个更夫负责的巡逻范围会缩小一半,这样就能更好地监控街道。更夫们还要在每个巷口都停留片刻,仔细观察四周的动静。一有风吹草动,立即就要查看。

这种三更制度在古代社会发挥了重要作用。它不仅维护了城市的治安,还形成了一套完整的夜间管理体系。更夫们通过自己的勤勉工作,为古代城市的安全筑起了一道坚实的防线。

四、打更文化的地方特色

北方的更夫和南方的更夫,就像是两个不同的世界。在清朝的一份《京城竹枝词》中记载:"北国更夫擂铜锣,南边更夫打竹梆。一声锣响穿云去,一阵梆声入夜长。"这首民谣生动地道出了南北打更文化的差异。

在北方,尤其是京城一带,更夫们使用的多是沉重的铜锣。相传乾隆年间,有位老更夫曾说:"咱北方天寒地冻,若是用竹梆子,冻裂了可就麻烦了。这铜锣结实,再冷的天也不怕。"除了铜锣,北方更夫还配备着一种特制的"响板",这是用槐木做成的梆子,在寒冷的冬夜里也不会开裂。

而在江南水乡,更夫们却偏爱使用竹梆。苏州的竹梆是用三年以上的老竹制成,敲击时声音清脆悦耳。杭州的更夫则使用一种特制的"双响梆",这是两根竹梆并排绑在一起,敲打时能发出独特的双声调。

在福建沿海地区,更夫们还有一种独特的打更方式。他们使用一种叫做"海螺号"的工具,这是用大海螺制成的号角。每到夜深时分,海螺号的声音随着海风传出很远,当地人称之为"海更声"。

打更用语的地方特色也十分有趣。北京的更夫喊的是"天干物燥,小心火烛",而苏州更夫却说"夜深露重,关门闭户"。广州更夫则用粤语喊"收爐收火,关门关窗"。这些不同的打更用语,都反映着当地的方言特色。

更有意思的是各地更夫的特殊装备。比如天津卫的更夫,除了普通的打更工具外,还要背着一个特制的水囊。这是因为天津常年干燥,特别容易发生火灾。更夫们巡逻时发现火情,可以第一时间用水灭火。

而在湖南的湘西地区,更夫们还配备着一种叫"铜哨"的工具。这种哨子声音尖锐,能传得很远。当地人说,这是因为湘西地区山高路远,普通的锣声传不了太远,用铜哨最合适。

在云南昆明,更夫们还有一项特殊职责:观察天气。因为云南多雨,更夫们要随身携带一种特制的"雨签",这是用特殊木料制成的测湿器。一旦发现可能下雨,就要提前通知街坊邻居。

各地更夫的服饰也各有特色。北方更夫多穿厚实的棉袍,腰间系着宽皮带。南方更夫则喜欢穿轻便的短衫,脚上穿着特制的无声布鞋。广东更夫的服装最为特别,他们要戴一顶特制的斗笠,这是为了遮挡频繁的夜雨。

每个地方的更夫还都有自己的独特手势。比如扬州更夫敲锣时要用"回锣手",这种敲法能让锣声传得更远。而苏州更夫打梆子时则要用"三碎步",既能让声音均匀,又不会打扰到熟睡的人。

五、现代社会对打更文化的传承

在浙江乌镇,至今还保留着一位特殊的"活更夫"。这位名叫钱福生的老人,已经坚持打更四十多年了。每天晚上,他都会穿上蓝布长衫,手持竹梆,在乌镇的石板路上走街串巷。游客们常常会被这独特的梆声吸引,纷纷驻足观看,拍照留念。

2008年,乌镇将打更技艺正式列入了当地非物质文化遗产名录。钱福生也成了打更文化的传承人,经常向年轻人讲述打更的历史和技巧。在他的影响下,乌镇还专门成立了一个"更夫培训班",教授年轻人打更的基本功。

同样在江南水乡周庄,当地政府也在努力保护这项古老的文化。他们在古镇的重要路口设立了"更夫驿站",这些驿站不仅展示着古老的打更工具,还原汁原味地保留着当年更夫休息的场所。每天晚上,都会有专门的表演者在这里展示打更的场景。

在北京前门大街,一位退休的老警察王德明自愿担任起了"文化更夫"的角色。他收集了大量的打更文物,在自己家里开设了一个小型的"打更文化展览室"。每逢节假日,他就会穿上老式更夫服装,给游客们讲解打更文化的历史。

2015年,苏州园林博物馆举办了一场特别的展览,主题就是"千年更声"。展览中不仅展出了各个时期的打更工具,还原了不同朝代更夫的服饰,甚至还用现代技术模拟出了古代不同地区的打更声。这场展览吸引了众多市民和游客参观。

在现代城市管理中,打更文化的智慧也得到了新的运用。比如杭州西湖景区的夜间巡查员,就借鉴了古代更夫的巡逻路线。他们每天晚上也分成五个时段巡查,确保景区的安全。

天津古文化街区还创新性地将打更文化与现代科技结合。在街区的重要路口安装了声控灯,当游客经过时,会自动响起古老的打更声,还会播放当地方言版的打更词,让游客感受独特的文化氛围。

在山东济南的芙蓉街,当地还保留着一支民间更夫队伍。这支队伍的成员都是退休的老人,他们自发组织起来,在节假日晚上在古街上打更表演。他们不仅传承了打更技艺,还把打更与现代的治安防范结合起来,成了街道义务巡逻队的一部分。

南京夫子庙景区则创造性地开发了"虚拟更夫"项目。游客只要打开手机应用,就能看到AR技术制作的虚拟更夫在街道上巡逻,还能听到各个时期的打更声。这种新颖的展示方式,特别受到年轻游客的欢迎。

在陕西西安的回民街,每年农历正月十五都会举办"更夫文化节"。活动中不仅有传统的打更表演,还会举办打更技艺比赛,让这项古老的文化在现代社会焕发新的生机。